Studi

La crisi taglia 48 miliardi di investimenti. Pesano le costruzioni: meno 30 miliardi

Redazione Studi europa, investimenti, massimo blasoni, paper, ricerca

Negli ultimi 4 anni, gli investimenti in Italia sono calati di 48,7 miliardi di euro in termini nominali, pari a 3,1 punti di PIL. Solo tra il 2013 e il 2014 il calo è stato di 9,1 miliardi (lo 0,6% in meno in rapporto al Prodotto Interno Lordo).

Così gli investimenti nel nostro Paese sono scesi al 16,8% del PIL, un dato superiore, nel panorama internazionale, solo a quello di Cipro, Grecia, Portogallo, Irlanda e Islanda, e contro una media OCSE del 19,5%. Rispetto al 2010, l’Italia ha perso 6 posizioni in classifica, facendosi superare, tra gli altri, da Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Germania e Olanda.

I paesi periferici dell’Area Euro come l’Italia, il Portogallo, la Spagna, Grecia e Cipro sono quelli che hanno registrato, assieme alla Romania, il calo peggiore tra il 2010 e il 2014, mentre la media dell’Eurozona mostrava una contrazione pari a 1,1 punti di PIL, in linea con l’andamento internazionale medio. Altri paesi nell’Eurozona come Germania, Austria, Irlanda e Belgio hanno invece mostrato un aumento, compreso tra lo 0,5% e lo 0,8% del PIL. In valori assoluti questo significa per il nostro paese un taglio degli investimenti dal 2010 di 48,7 miliardi di euro, mentre in Germania gli investimenti crescevano di 83 miliardi, nel Regno Unito di 90 miliardi e in Francia di 21 miliardi.

Il fattore costruzioni.

Le costruzioni rappresentano il 51,2% del totale degli investimenti del nostro paese. Questo settore ha visto calare gli investimenti di 30 miliardi di euro in quattro anni e da qui arriva il più grosso contributo al rallentamento delle spese complessive per investimento. Complessivamente gli investimenti in costruzioni passano dal 10,6% del Pil del 2010 al 8,6% del 2014. Nello stesso periodo, invece, gli investimenti in costruzioni sono cresciuti in Germania dello 0,8%, nel Regno Unito dello 0,7% e calati in Francia solo dello 0,5%. In valori assoluti questo significa che gli investimenti in costruzioni sono cresciuti di 5,7 miliardi in Francia (cala la percentuale su un Prodotto Interno Lordo che cresce, quindi aumenta leggermente il valore assoluto), di 54 miliardi in Germania e di 49 miliardi nel Regno Unito.

Secondo Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro Studi ImpresaLavoro “è difficile immaginare una ripresa robusta e stabile se non ripartono gli investimenti, sia privati che pubblici. Non va dimenticato che lo Stato non è certo un buon esempio in questo senso avendo tagliato tra il 2009 e il 2013 15,9 miliardi euro di investimenti pur aumentando complessivamente il resto delle spese per 20 miliardi di euro. Ed è sempre la mano pubblica che con l’inasprimento fiscale sul comparto immobiliare ha determinato il brusco rallentamento del settore delle costruzioni che, come evidenziano i dati, cresce nei paesi che meglio sono riusciti a uscire dalla crisi. Emergono nelle ultime settimane alcuni segnali positivi come la crescita dei mutui casa rispetto allo scorso anno: è ora fondamentale riuscire a far ripartire il ciclo degli investimenti, anche agendo sulla leva fiscale.

Regioni: dal 2011 spesa corrente è cresciuta di 3,9 miliardi

Nonostante gli annunci di spending review più volte fatti dai vari governi, la spesa corrente delle regioni continua a crescere: è quanto emerge dall’analisi effettuata dal Centro Studi ImpresaLavoro che, rielaborando i dati resi noti recentemente dalla Corte dei Conti, ha notato come i flussi di cassa necessari a sostenere la spesa pubblica corrente delle regioni nel periodo 2011-2014 siano cresciuti di 3,9 miliardi di euro, passando da 141,7 a 145,6 miliardi.

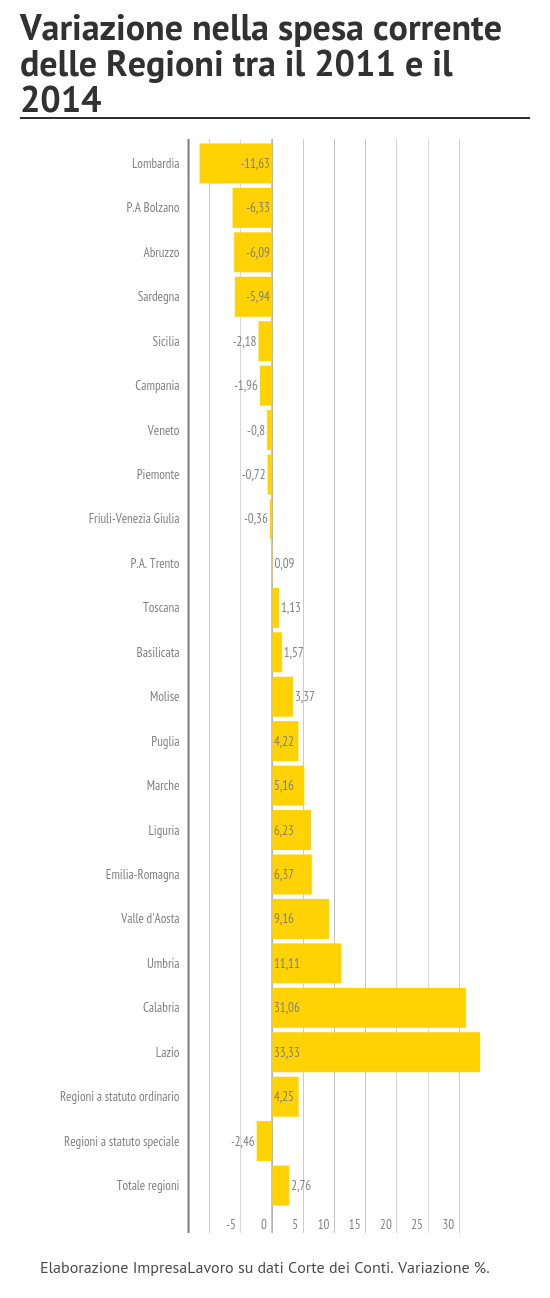

Non tutte le regioni si sono comportate allo stesso modo. In termini generali le regioni a statuto speciale hanno ridotto le loro uscite per spese correnti del 2,46%, passando da 31,3 a 30,6 miliardi di euro tra il 2011 e il 2014. Questo “tesoretto” di 0,7 miliardi di risparmi è stato interamente vanificato dall’incremento delle uscite delle regioni a statuto ordinario, dove la spesa passa da 110,4 a 115,0 miliardi di euro.

Anche in questo caso è utile analizzare il comportamento delle singole regioni. Al netto degli importi riversati allo Stato per il cosiddetto Fondo di Solidarietà, la Lombardia emerge come la regione che ha effettuato i maggiori tagli alla spesa corrente, riducendo i flussi in uscita dell’11,63%. Altre buone performance di riduzione della spesa sono state quelle della Provincia Autonoma di Bolzano (-6,33%) seguita da Abruzzo (-6,09%) e Sardegna (-5,94%). Il Lazio, al contrario, detiene il record del maggiore incremento del la spesa nel periodo considerato (+33,33%) seguito dalla Calabria (+31,06%). Complessivamente l’incremento della spesa corrente nel quadriennio per il totale delle regioni è stato contenuto (+2,76%). Diversa, come detto, è stata la dinamica tra le regioni a statuto ordinario, che hanno aumentato le uscite per spesa corrente del 4,25%, e quelle a statuto speciale, che invece le hanno invece ridotte del 2,46%.

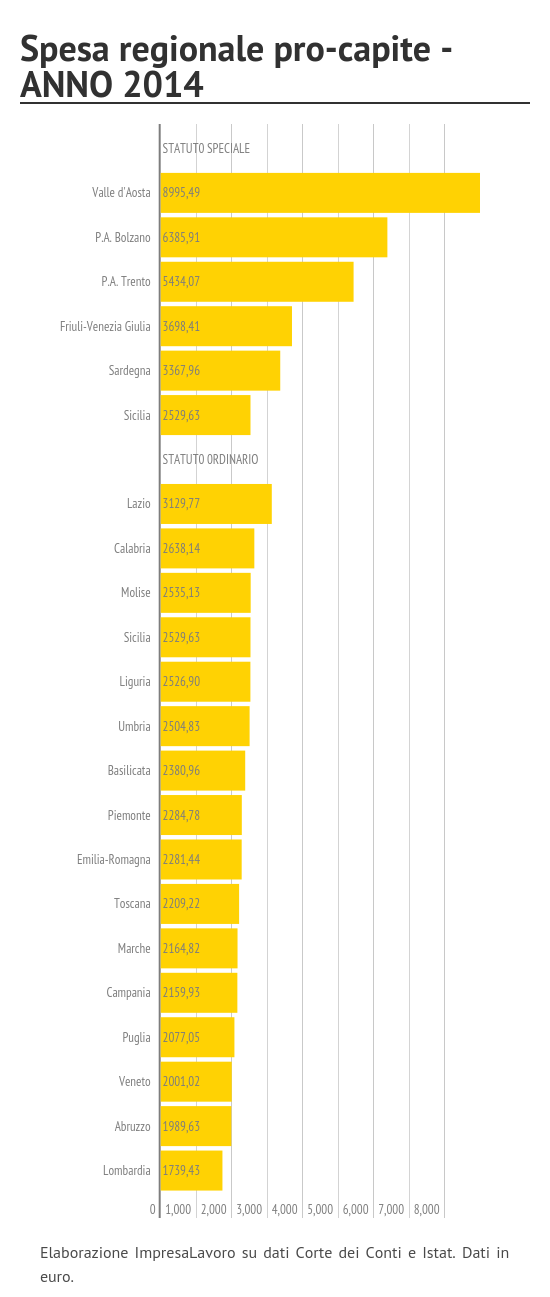

E sempre la Lombardia si conferma la regione più virtuosa in quanto a spesa corrente pro-capite. Per ogni cittadino la regione lombarda spende infatti 1739 euro a cittadino, meno della metà di quanto esce dalle casse del Lazio, la regione a statuto ordinario che con i suoi 3129 euro di spesa corrente pro-capite fa segnare l’esborso più elevato tra le regioni “normali”. Tra le autonomie speciali, invece, è la Valle d’Aosta ad avere una spesa corrente pro-capite decisamente superiore alla media delle altre regioni, ordinarie e non. A causa anche della piccola dimensione e dell’impossibilità strutturale di fare alcune economie di scala, ogni cittadino valdostano costa 8995 euro ogni anno di spesa corrente. Tra le regioni ad autonomia speciale è molto complesso effettuare paragoni coerenti, alla luce delle diverse competenze che i singoli statuti di autonomia attribuiscono agli enti regionali. Chi spende di meno per spesa corrente pro-capite è comunque la Sicilia con i suoi 2529 euro, seguita da Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Va fatto notare, in ogni caso, che benché più elevata delle media delle regioni a statuto ordinario, la spesa di larga parte delle autonomie si è sensibilmente ridotta in questi anni di spending review mentre appaiono incomprimibili larga parte delle uscite sostenute dalle altre regioni a statuto ordinario e che rappresentano quasi l’80% della spesa totale. La spending review sembra invece funzionare in Lombardia e Abruzzo: le due regioni con la minor spesa corrente pro-capite sono anche quelle che hanno effettuato i tagli di spesa più consistenti.

Indice delle Opportunità Regionali 2015

Redazione Studi impresalavoro, indice, massimo blasoni, opportunità regionali

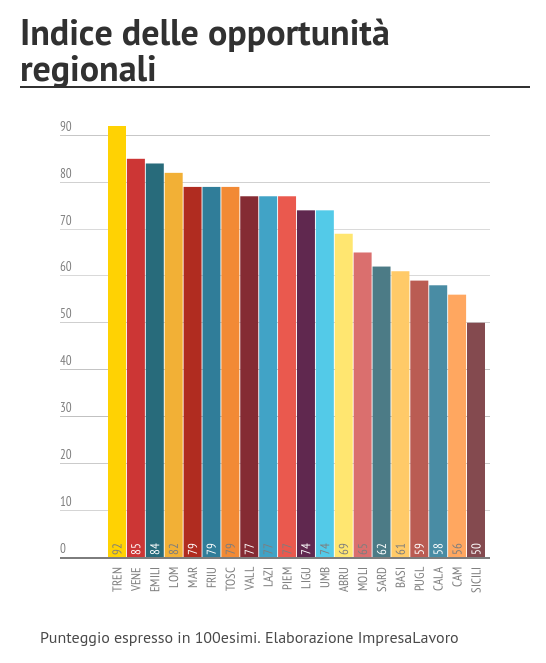

La regione italiana dove si vive meglio? Il Trentino Alto Adige, seguito da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia mentre le regioni che offrono meno opportunità ai propri cittadini sono Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. È questa la graduatoria che emerge dall’Indice delle Opportunità Regionali elaborato dal Centro Studi ImpresaLavoro, uno strumento analitico che misura la qualità della vita nelle singole regioni italiane partendo dall’analisi di quattro aspetti: il mercato del lavoro, il reddito, il livello di istruzione e il livello di partecipazione alla vita pubblica.

Com’era lecito attendersi, quella che emerge è la fotografia di un Paese fortemente diviso tra Centro Nord e Centro Sud: da un lato la parte più avanzata dell’Italia che presenta indici molto simili alle grandi economie europee, dall’altro un Mezzogiorno italiano che arranca e che non vede segnali di ripresa.

La regione in cui esistono più opportunità è, come detto, il Trentino Alto Adige che primeggia soprattutto in tema di lavoro, di reddito e di equità nella sua distribuzione. Quanto al livello di istruzione (percentuale di diplomati e di laureati), in testa alla classifica si colloca invece il Lazio, seguito da Umbria e Abruzzo. Emilia Romagna, Umbria, Lombardia si distinguono invece per il livello di partecipazione alla vita pubblica, misurato analizzando il tasso di affluenza alle urne nelle ultime due tornate elettorali nazionali.

«Questi dati – spiega l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente di ImpresaLavoro – confermano l’idea di un Paese drammaticamente spaccato in due, con le regioni del Centro Nord che offrono opportunità molto più elevate delle altre. D’altra parte l’Italia si colloca in Europa al primo posto per disparità territoriali in tema di lavoro e reddito e quindi di opportunità offerte alle famiglie: una condizione che stenta a migliorare e che colpisce soprattutto i giovani che rimanendo a lungo fuori dal mondo del lavoro e da percorsi di formazione rischiano di vedersi ipotecata ogni speranza di un futuro migliore».

METODOLOGIA

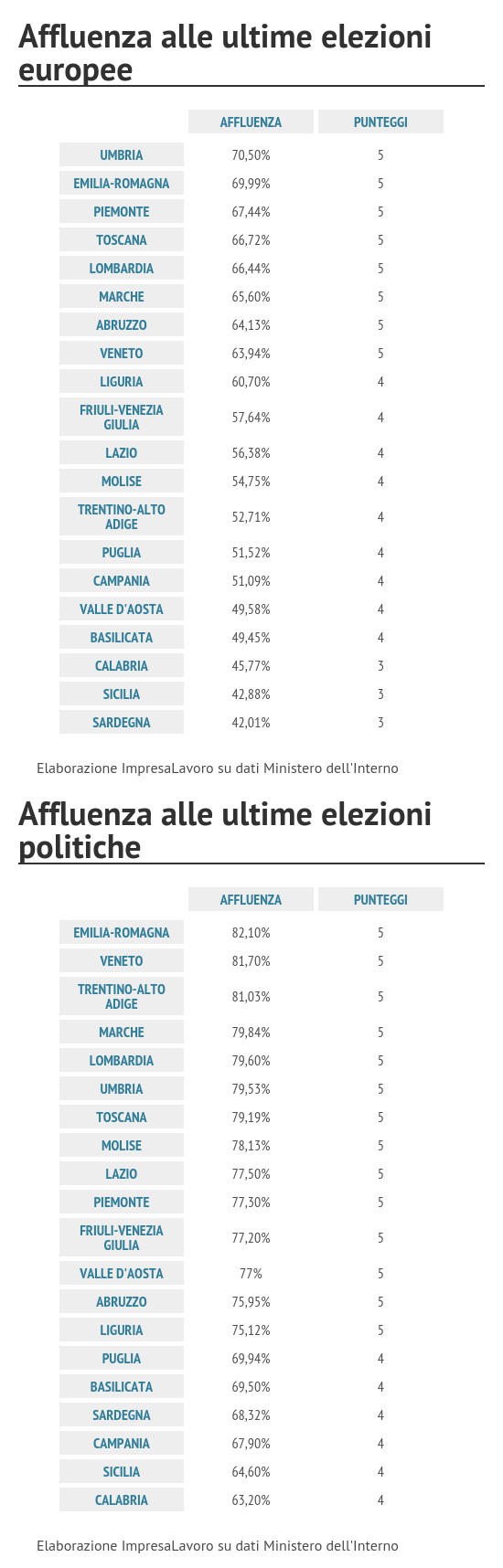

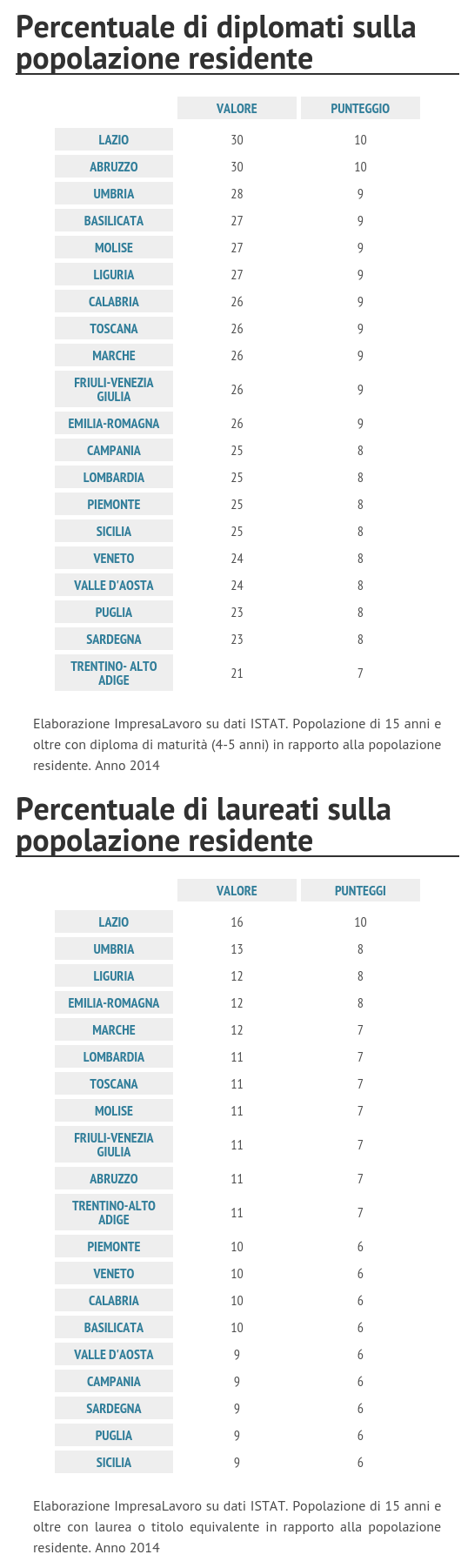

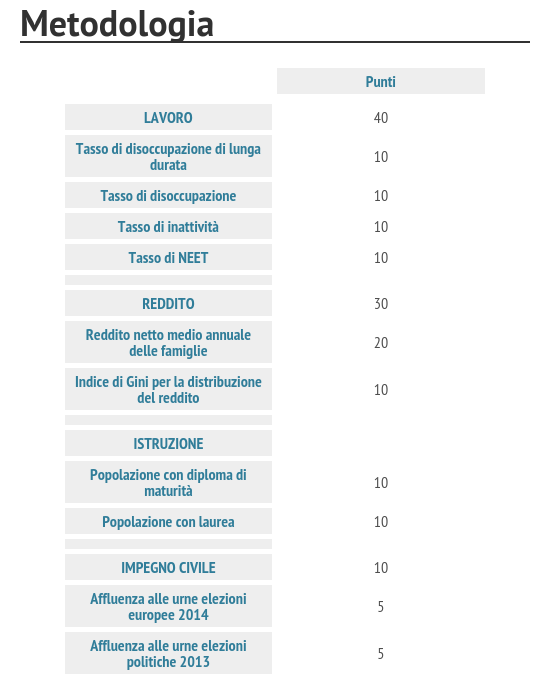

L’indice delle opportunità regionali ha come punteggio massimo 100 punti, divisi in quattro aree: il mercato del lavoro (40 punti), il reddito (30 punti), l’istruzione (20 punti), la partecipazione (10 punti).

Ogni area è composta da sub-indicatori. Per il mercato del lavoro vengono analizzati il tasso di disoccupazione e quello di disoccupazione di lunga durata, il tasso di inattività e l’incidenza dei NEET (giovani che non studiano e non lavorano). L’area reddito è invece composta dal Reddito medio annuale delle famiglie e dall’indice di Gini per la distribuzione del reddito stesso e quindi come misura delle diseguaglianze reddituali. Per l’istruzione sono stati presi a riferimento la percentuale di diplomati e di laureati rispetto alla popolazione mentre per la partecipazione alla vita pubblica sono stati analizzati i tassi di partecipazione al voto nelle ultime due tornate elettorali di carattere nazionale (politiche ed europee).

Per ogni singola voce si è stabilito un punteggio massimo da attribuire alla regione che ha fatto segnare il risultato migliore: alle altre regioni è stato attribuito un punteggio con il criterio proporzionale.

LAVORO

Il mercato del lavoro del Trentino Alto Adige è senza dubbio il migliore d’Italia. Ha un tasso di disoccupazione di lunga durata molto basso (1,92%) e un numero di soggetti senza lavoro tutto sommato contenuto (5,67%). Anche i giovani che non studiano e non lavorano sono qui al minimo italiano (14,27%), davanti al Veneto (16,80%) e alla Lombardia (18,21%).

La composizione degli indicatori analizzati per questa voce certifica come il secondo miglior mercato del lavoro italiano sia quello Veneto, seguito da Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia. Le regioni peggiori sono quelle del Sud: in coda troviamo la Sicilia, preceduta da Calabria e Campania. Qui gli indicatori segnalano una situazione davvero allarmante e che ben fotografa la spaccatura esistente nel paese: il tasso di disoccupazione di lunga durata è otto volte quello della regione migliore (15,74% in Calabria, 15,34% in Sicilia, 25,04% in Campania) e segue proporzionalmente il livello di disoccupazione generale ( 23,42% in Calabria, 22,17% in Sicilia, 21,74% in Campania) che risulta essere quattro volte quello registrato nelle regioni più virtuose.

Drammatica, al Sud, la condizione dei giovani: il 40,28% dei ragazzi siciliani non studia e non lavora, come il 37,99% dei calabresi e il 36,35% dei campani. Anche qui il divario con il Nord del paese è notevole: in Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia il tasso di NEET è meno della metà di quello registrato al Sud.

REDDITO

Una famiglia che vive in Trentino Alto Adige o in Lombardia ha un reddito medio annuo del 65% più elevato rispetto a una corrispondente famiglia siciliana. E nelle regioni povere è più elevata anche la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza: Campania e Sicilia, infatti, non sono soltanto tra le regioni più povere in tema di reddito netto delle famiglie ma sono anche in coda alle classifiche sulla distribuzione dello stesso.

L’analisi combinata di reddito netto delle famiglie e distribuzione dello stesso premia ancora il Trentino Alto Adige che guida la classifica di questo settore davanti ad altre regioni del Nord come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta. Ultimi posti in classifica – anche in questo caso – per Sicilia, Campania, Basilicata, Molise e Calabria che abbinano redditi netti bassi e disuguaglianza nella sua distribuzione.

ISTRUZIONE

La regione più scolarizzata d’Italia è invece il Lazio, dove il 30% della popolazione che ha più di 15 anni ha un diploma di maturità della durata di 4/5 anni e il 16% della stessa popolazione è laureato.

In questa classifica appare molto più sfumata la distinzione nord/sud: dopo il Lazio, infatti, si classifica l’Umbria seguita da Abruzzo, Liguria, Emilia Romagna e Marche. Il Veneto arriva addirittura penultimo, davanti solo alla Puglia e dietro a Sicilia e Sardegna.

IMPEGNO CIVILE

La regione dove si vota di più e dove la partecipazione alla vita pubblica è più elevata è l’Emilia Romagna, a pari merito con Umbria, Lombardia, Toscana, Marche e Veneto.Anche qui la matrice nord/sud è abbastanza evidente con Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania e Puglia a chiudere la classifica.

Disuguaglianza: quanto serve lo Stato?

Redazione Studi disuguaglianza, inequality, paolo ermano, povertà, redditi, ricchezza

di Paolo Ermano

La disuguaglianza

Il tema delle diseguaglianze economiche entra sempre più prepotentemente nell’agenda politica di molti Paesi.

Con l’inizio della crisi finanziaria del 2008, movimenti come Occupy Wall Street, saliti alla ribalta nel 2011 con lo slogan We are the 99%, hanno posto l’accento sull’iniqua distribuzione del reddito e della ricchezza. Reddito e ricchezza sono fenomeni economici diversi, e spesso i manifestanti confondevano l’uno con l’altro, ma il senso della loro protesta era chiaro: secondo loro, il 99% della popolazione pagava gli errori di una piccola minoranza estremamente ricca che aveva spinto i mercati finanziari oltre ogni possibilità di gestione e controllo, causando il fallimento della Lehman Brothers, nel 2008, e tutto quello che ne conseguiva.

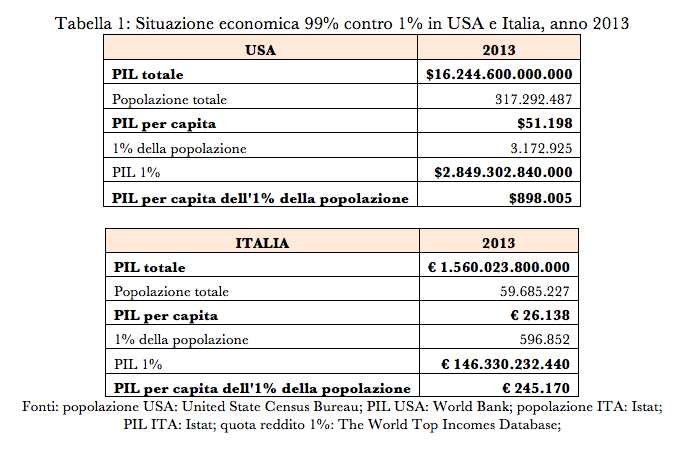

Stando a dati recenti, il USA nel 2013 l’1% della popolazione che godeva dei redditi più elevati raccoglieva quasi il 18% di tutto il reddito generato negli Stati Uniti. In Italia, la situazione è un po’ migliore: l’1% della popolazione raccoglie il 9,38% del reddito totale.

In termini di ricchezza, la concentrazione è ancora maggiore.

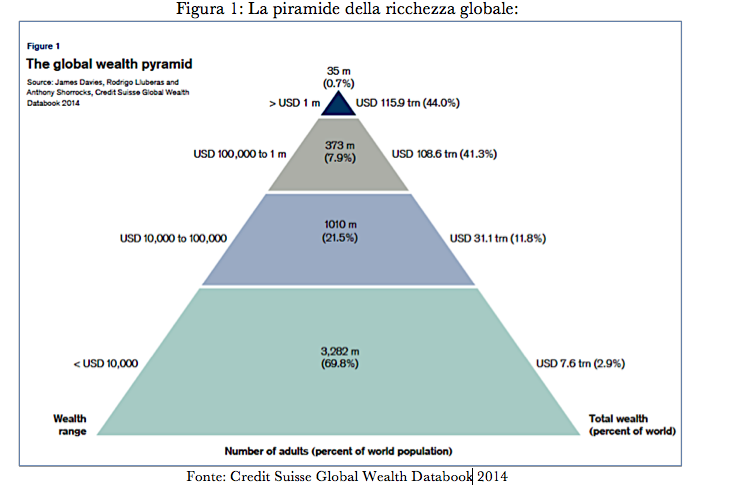

Secondo uno studio annuale pubblicato da Credit Suisse, lo 0,7% della popolazione mondiale possiede una ricchezza maggiore di 1 milione di dollari. Sono 35 milioni di persone (su poco più di 7 miliardi di persone) e da sole possono vantare un patrimonio complessivo di circa 116 trilioni di dollari , il 44% della ricchezza complessiva.

I problemi della disuguaglianza

Esistono molte spiegazioni del perché si generi la diseguaglianza economica.

La più ordinaria è la seguente: ognuno nasce con una propria dotazione di risorse costituita da diversi elementi, dalle capacità psico-fisiche fino alla ricchezza della famiglia in cui si cresce, passando per il Paese in cui si nasce. Così, per semplice fortuna c’è chi nasce intelligente, forte e ricco e chi stupido, debole e povero: in mezzo, un insieme molto variegato di possibilità. Si tenga presenta che, secondo studi recenti, questa dotazione iniziale determina all’80% la capacità di reddito futura di un individuo.

Se si vuole modificare la dimensione della diseguaglianza economica, solo un soggetto terzo rispetto all’individuo e al libero mercato, come lo Stato, può razionalmente intervenire per alterare gli effetti di questa dotazione di risorse per favorire un gruppo che parte svantaggiato a spese di un gruppo che parte avvantaggiato.

Negli anni ’50 Simon Kuznets sosteneva che nelle economie in via di sviluppo la diseguaglianza dei redditi tendeva a salire, per poi scendere raggiunto un elevato grado di sviluppo. La diseguaglianza, quindi, è un fenomeno economico variabile nel tempo.

Recentemente, Thomas Picketty ha pubblicato nel 2014 un libro molto discusso su questo tema sostenendo che le società capitaliste tendono naturalmente ad aumentare le diseguaglianze economiche.

Considerando il problema dei redditi, un eccesso di diseguaglianza è un problema per le economie capitaliste, per tre motivi.

Primo, un eccesso di diseguaglianza può comprimere la domanda interna di beni, dato il minor reddito disponibile per la maggior parte della popolazione. In generale, la fascia più benestante della popolazione non riesce a sostituire con la propria domanda di beni, specialmente con quelli di lusso, la domanda generale di bene di tutta la popolazione.

Secondo, non è mai chiaro quando si possa parlare di “eccesso di diseguaglianza”: non esistono misure univoche che possano discriminare tra un eccesso e un non-eccesso di diseguaglianza, quindi è difficile capire se e quando sia opportuno intervenire.

Terzo, per ridurre le diseguaglianze in un mondo formato da agenti economici razionali deve intervenire lo Stato, principalmente, ma non esclusivamente, attraverso la politica fiscale. E l’intervento statale è sempre difficile da calibrare, altera il normale funzionamento dei mercati, può essere distorsivo e ingiusto. Inoltre, la decisione di intervenire per lenire la diseguaglianza è legata non solo a scelte di tipo economiche, ma anche sociali ed etiche: campi, questi ultimi, sempre difficili da maneggiare.

L’effetto delle politiche di riduzione della diseguaglianza

Esistono moltissimi modi attraverso cui uno Stato può organizzare il suo sistema di tassazione e trasferimenti per attenuare il fenomeno della diseguaglianza. Le scelte in questo campo hanno un legame forte con la storia e la cultura di una società. Nei paesi anglosassoni il livello di diseguaglianza generalmente accettato è sicuramente superiore a quello dei paesi europei: non ci sono giustificazioni economiche perché sussista questa differenza, ma l’economia non è una scienza che possa esaurirsi in se stessa, senza alcun riferimento a studi derivati da altre scienze sociali.

In questo dedalo di opzioni, però, si può giungere a una misura che restituisce la forza che ha uno Stato di modificare il livello di diseguaglianza con la politica fiscale.

La misura prende in considerazione l’impatto delle politiche fiscali in termini di tassazione (riduzione del reddito di un individuo) e trasferimenti (incremento del reddito di un individuo). In sostanza, la misura calcola l’indice di Gini sui redditi, una delle più note misure di diseguaglianza che va da 0, minima diseguaglianza, a 1 (o 100), massima diseguaglianza, prima dell’intervento dello Stato, cioè sostanzialmente considerando il reddito lordo al lordo dei trasferimenti (ex-ante), e lo confronta l’indice calcolato sul reddito finale, al netto quindi dei trasferimento (ex-post). Quindi, si lascia il mercato raggiungere il suo equilibrio, si misura l’indice di diseguaglianza, poi s’interviene sui redditi attraverso la tassazione e i trasferimenti sociali e si valuta la diseguaglianza finale. La logica alla base di questa misura è la seguente: nella differenza fra l’indice di Gini ex-ante e ex-post, prima e dopo l’intervento dello Stato, si valuta l’impatto delle politiche fiscali in un sistema economico.

Il vantaggio di questa misura sta nel permettere il confronto fra Paesi aventi sistemi fiscali e politiche di welfare diversi: ciò che conta non è la natura o l’efficacia di una singola politica, ma l’effetto congiunto di tutte le politiche sulla diseguaglianza sociale.

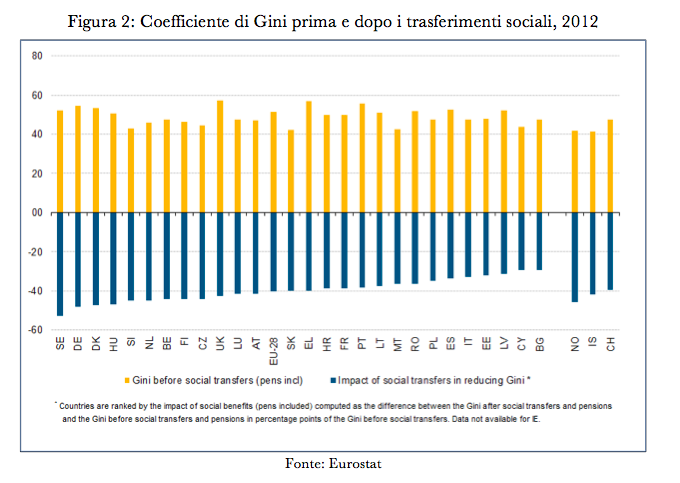

Come si vede nel grafico seguente (Figura 2), la capacità dei sistemi fiscali europei di ridurre la diseguaglianza varia fra i Paesi.

Gli istogrammi gialli indicano il coefficiente di Gini, pensioni incluse, prima di qualsiasi trasferimento sociale, quelle blu l’effetto di riduzione della diseguaglianza misurata come indice di Gini (per questo assume valori positivi) grazie ai trasferimenti sociali.

L’Italia è uno dei Paesi con la maggior diseguaglianza e, nonostante un elevato carico fiscale e una storica tensione verso un sistema di welfare esteso, non è capace di ridurre in maniera significata la diseguaglianza attraverso l’intervento dello Stato. Dove la Svezia, una nazione con una diseguaglianza di partenza superiore a quella italiana, attraverso l’intervento pubblico riduce l’indice di Gini di più del 50%; l’Italia si ferma sotto il 40%.

Ogni modifica nella politica fiscale di un Paese altera la capacità di uno Stato di intervenire sulla distribuzione del reddito (o della ricchezza), influenzando così il livello di diseguaglianza, dunque l’indice di Gini.

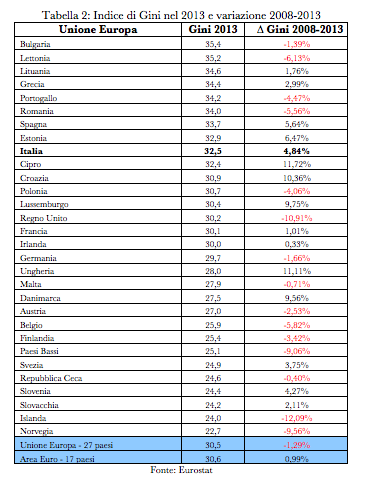

Come si vede nella figura 3, in Italia fra il 2008 e il 2012 l’indice di Gini, già alto rispetto a molti partner europei, salì di quasi 3 punti percentuali. Questo significa che nei 4 anni successivi all’inizio della crisi finanziaria del 2008, lo Stato è stato un po’ meno capace che in passato nel contenere l’aumento della diseguaglianza.

Sia chiaro, l’andamento della diseguaglianza nel tempo non dice tutto: bisogna sempre capire da che livello si partiva o a che livello si è arrivati. Nella Tabella 2 sono riportati i dati dell’indice di Gini presso i Paesi dell’Unione Europea nel 2013, con la variazione intercorsa dal 2008.

Due considerazioni sulla tabella 2. Primo, paesi come la Bulgaria e Norvegia non possono essere facilmente confrontati, dato il diverso livello di sviluppo socio-economico delle due aree: ogni confronto fra paesi, dunque, richiede attenzione prima di trarre conclusioni affrettate. Secondo, appare chiaro dai dati che ogni paese si muove in maniera autonoma, con Stati che riescono a ridurre significativamente la diseguaglianza e Stati incapaci di aggredire seriamente l’ineguaglianza economica. Da questo punto di vista un coordinamento a livello europeo, anche per l’area Euro, sarebbe auspicabile.

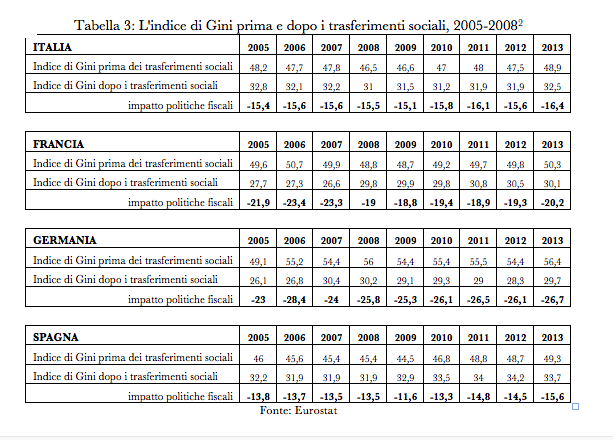

Andando nel dettaglio, nella tabella 3 sono riportati i dati di Italia, Francia, Germania e Spagna riguarda l’indice di Gini prima dei trasferimenti e dopo i trasferimenti.

Se in Germania, e più moderatamente in Spagna, la diseguaglianza dei redditi è cresciuta negli anni, l’impatto delle politiche fiscali è cresciuto negli anni considerati in tutti i paesi tranne che in Francia.

L’Italia non ha visto sostanzialmente cambiare la sua condizione strutturale: dal 2005 al 2013 nulla sembra essere cambiato, nel bene nel male.

Le Regioni Italiane

Un ultimo appunto sulla condizione delle regioni italiane.

Gli indici che misurano la diseguaglianza, come l’indice di Gini, possono essere applicati a qualsiasi gruppo economico-sociale: come possiamo confrontare Paesi diversi, così possiamo confrontare regioni diverse all’interno di un unico Stato.

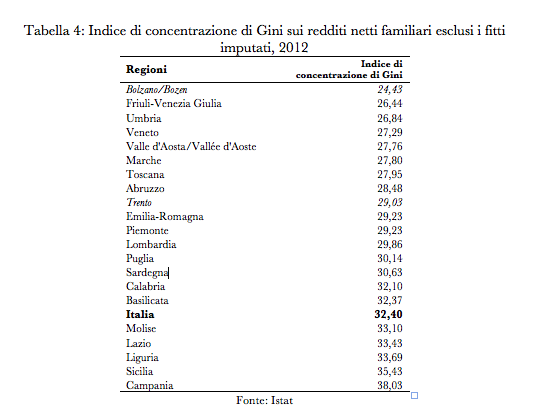

Nel caso dell’Italia, tabella 4, nel 2012 abbiamo questa situazione:

Purtroppo, per l’ennesima volta emerge la distanza fra il SUD e il CENTRO-NORD dell’Italia , una distanza socio-economica che influisce anche sulla distribuzione dei redditi. Impressione, da questo punto di vista, come la differenza fra la regione più egualitaria (la Provincia di Bolzano) e regione meno egualitaria (la Campania) sia superiore alla distanza fra la Norvegia e la Bulgaria. Non servono, a parere di chi scrive, altri commenti a riguardo.

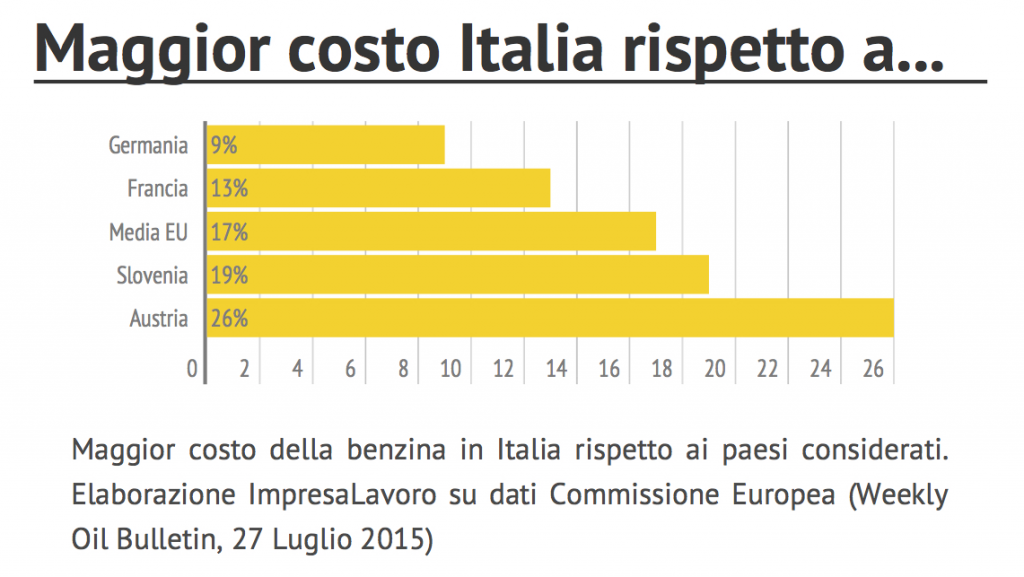

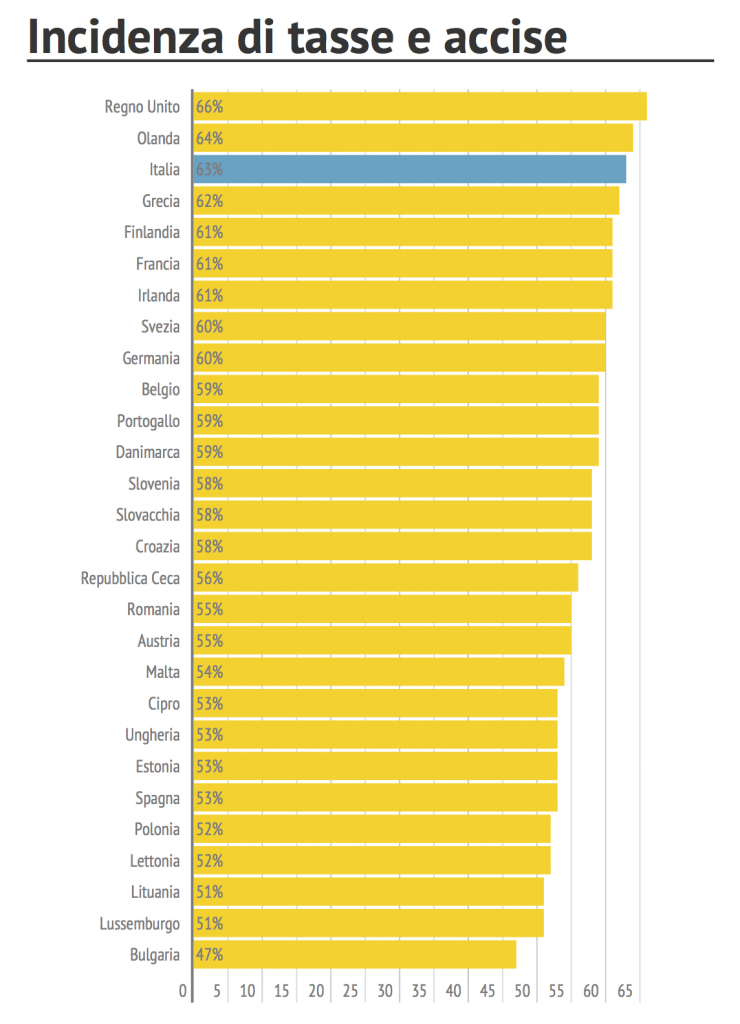

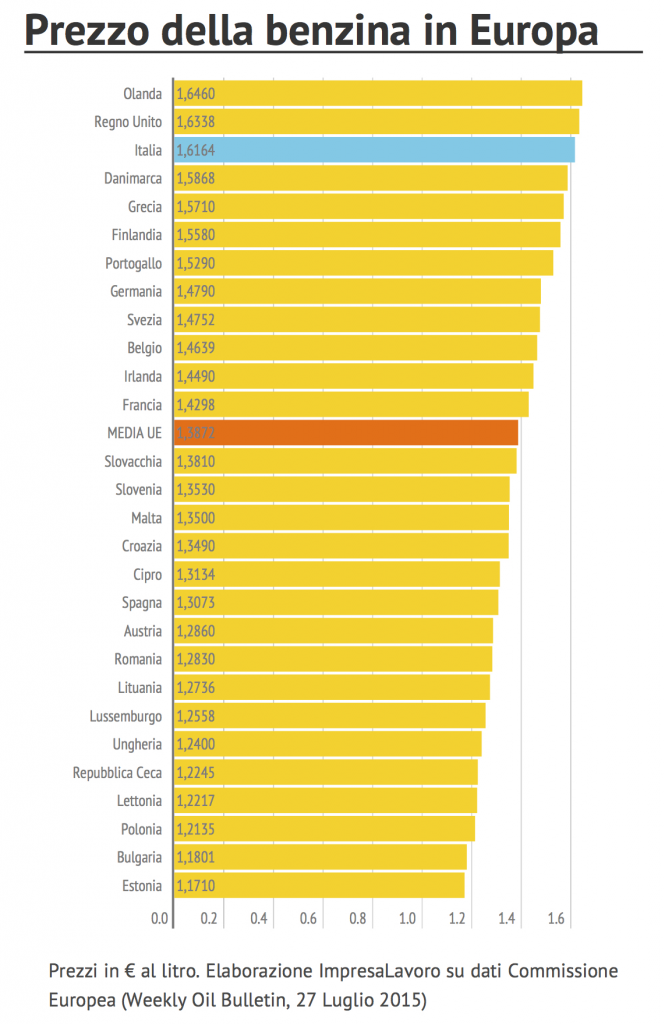

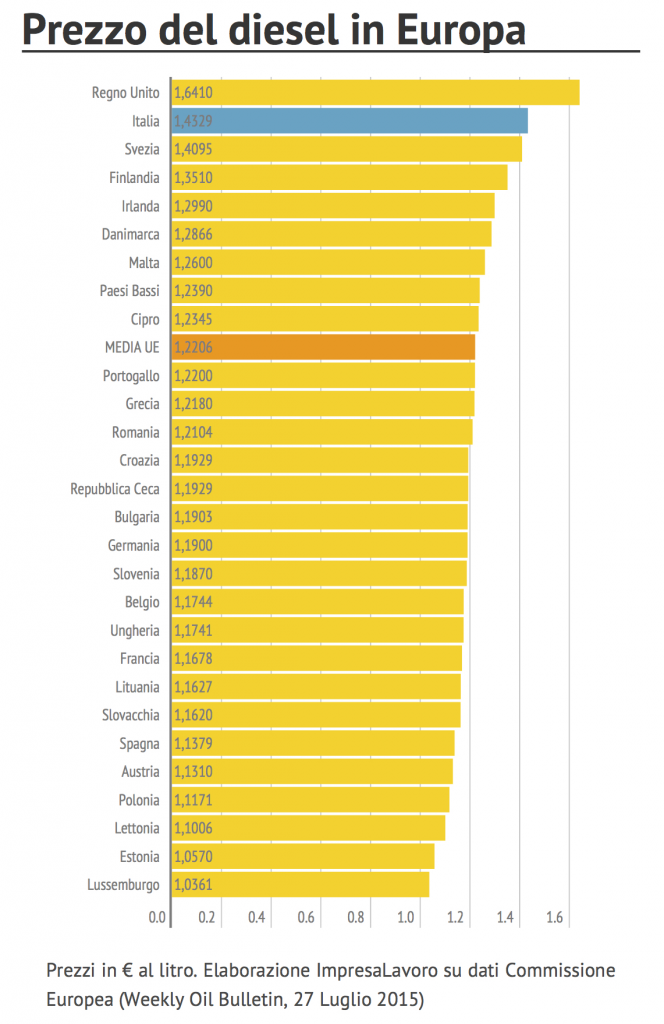

Record italiano nel prezzo dei carburanti

Redazione Studi accise, benzina, carburanti, confronto, diesel, europa, Italia