Per fare pulizia sulle partecipate serve la scure, non il bisturi

di Giuseppe Pennisi*

Per oltre tre lustri ho scritto il capitolo sulle privatizzazioni del rapporto annuale sulla liberalizzazione della società italiana dell’Associazione Società Libera. È parso evidente sin dalla fine degli Anni Novanta che nel processo di privatizzazione molta poca attenzione è stata alle partecipate delle autonomie locali, spesso con il pretesto che si trattava di materie unicamente di competenza delle Regioni, delle Province (quando esistevano) e dei Comuni. Sono stati compiuti studi egregi sul capitalismo municipale, alcuni pubblicati sulla stessa rivista del Ministero dell’Interno “Amministrazione Civile”.

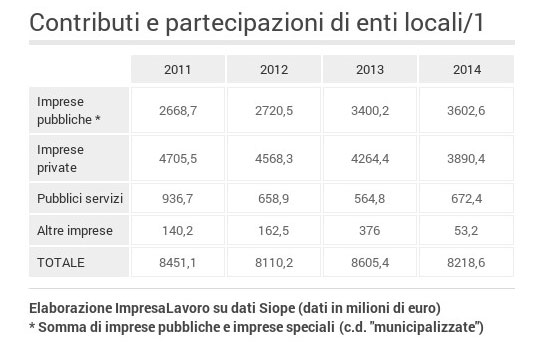

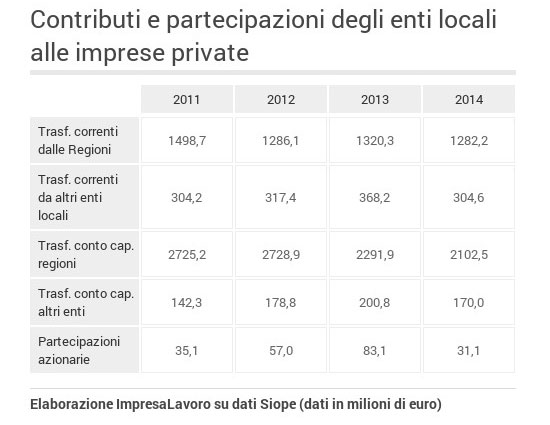

Il tema è stato posto all’attenzione dei Governi dai vari Commissari alla spending review che si sono succeduti in questi anni. Ma ancora oggi non è chiaro quale sia il numero totale (si parla di circa ottomila, che il Governo in carica avrebbe voluto ridurre a mille). Numerose sono in perdita da anni o richiedono forti sovvenzioni per operare. Altre sono costituite unicamente da organi di governo, ossia i CdA, e da manager ma non hanno personale. È chiaro che sono una delle determinanti dell’enorme debito pubblico che frena l’Italia. È un’area dove, per fare pulizia, occorre utilizzare la scure non il bisturi.

* presidente del board scientifico di ImpresaLavoro