SCARICA I GRAFICI E LE TABELLE DEL NOSTRO PAPER

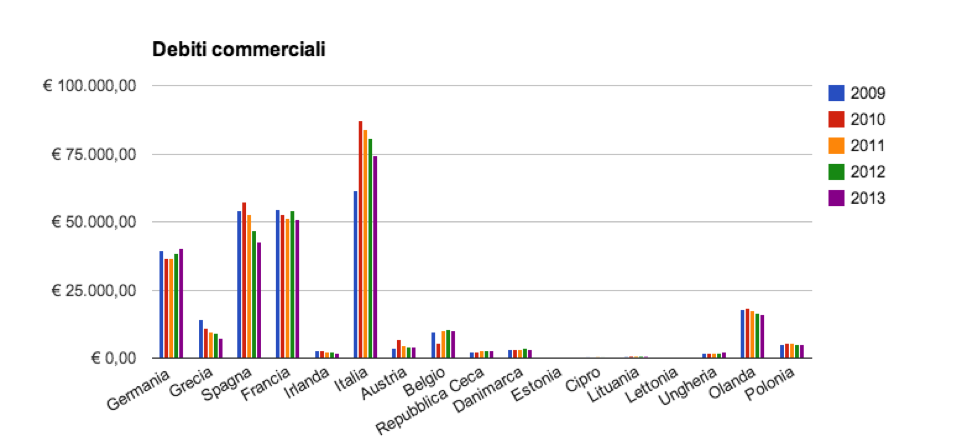

Debiti Commerciali della Pubblica Amministrazione: confronto con gli altri paesi europei.

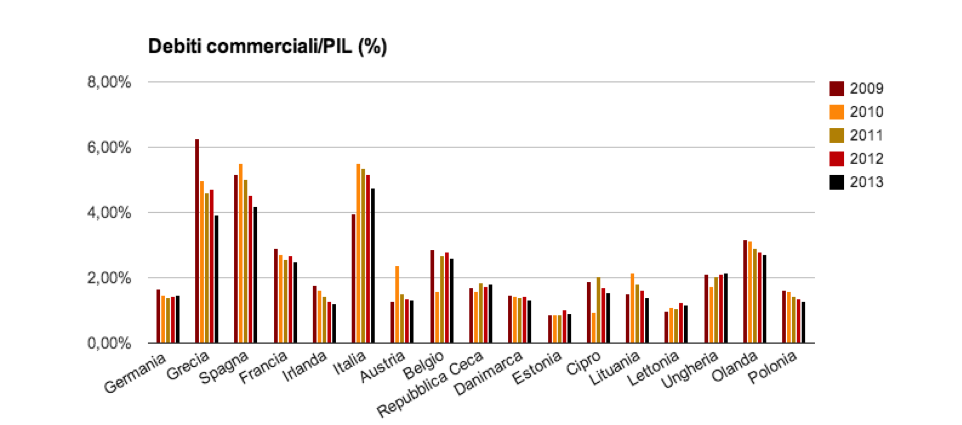

Debiti Commerciali della Pubblica Amministrazione in rapporto al Pil: confronto con gli altri paesi europei.

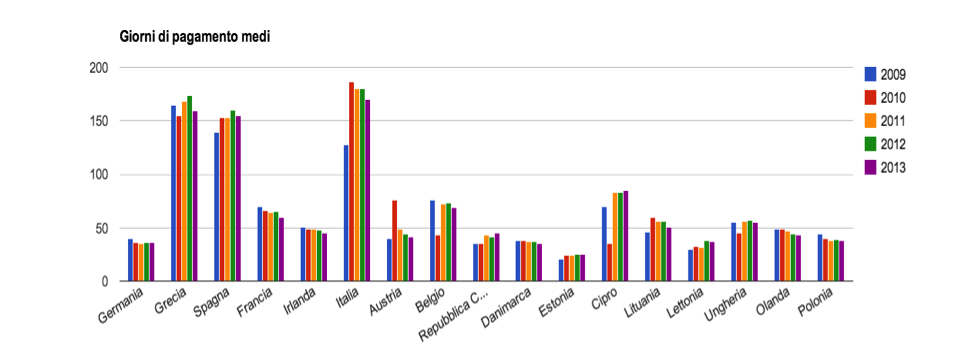

Giorni medi per il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione: confronto con gli altri paesi europei.

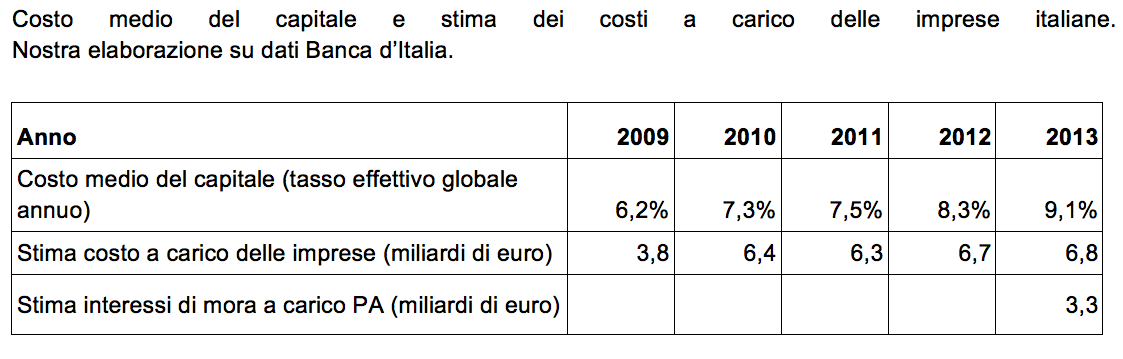

Costi a carico delle imprese italiane.