Rigore e troppi tagli allo sviluppo

di Paolo Bricco

Tutto e il contrario di tutto. Ogni disquisizione sul binomio debito-investimenti amalgama in un composto unico la politica e l’economia, accende gli animi anti-europeisti e rafforza allo stesso tempo i sentimenti filo-comunitari.

Il fiammifero dell’austerity è in mano ai piromani di ogni fazione. O perché, secondo alcuni, non la si rispetta religiosamente. O perché, secondo altri, la si applica sadicamente. Proviamo a partire da alcuni numeri che sono il cuore del caso italiano, nei caratteri storici di lungo periodo e nella specificità modellata dalla crisi che si è attivata, con la sua forza dirompente e pervasiva, nel 2008.

L’EUROPLACENTA

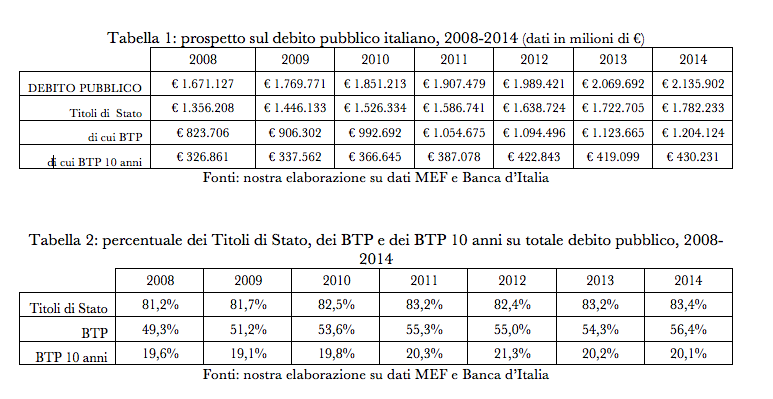

Il debito pubblico lordo italiano, in rapporto al reddito nazionale, cresce. Nel 2008, anno dell’inizio della grande crisi, era il 102,4% del Pil. Nel 2015, si è attestato al 132,3 per cento. La montagna non incantata sale sempre di più: per la Banca d’Italia, se nel 2008 il debito totale era pari a 1.671 miliardi, sei anni dopo – nel 2014 – è diventato 2.136 miliardi di euro e, adesso, 2.229 miliardi di euro (dato al novembre del 2016). Il problema è che, negli anni, la differenza fra spese ed entrate è esplosa: secondo il Centro Studi Impresa Lavoro, nel 2008 ammontava a poco meno di 38 miliardi e, nel 2014, è diventata quasi 72 miliardi.

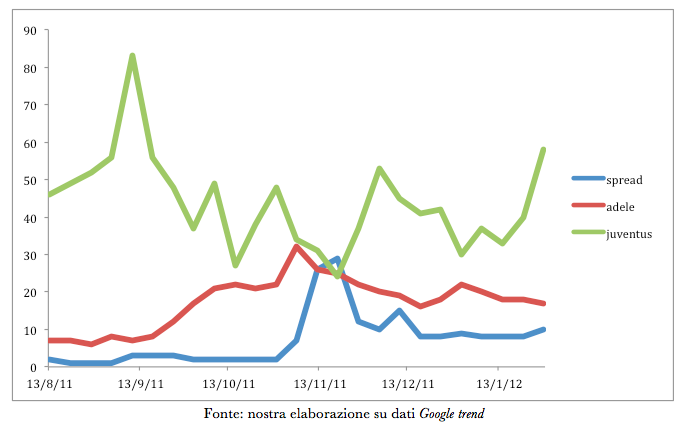

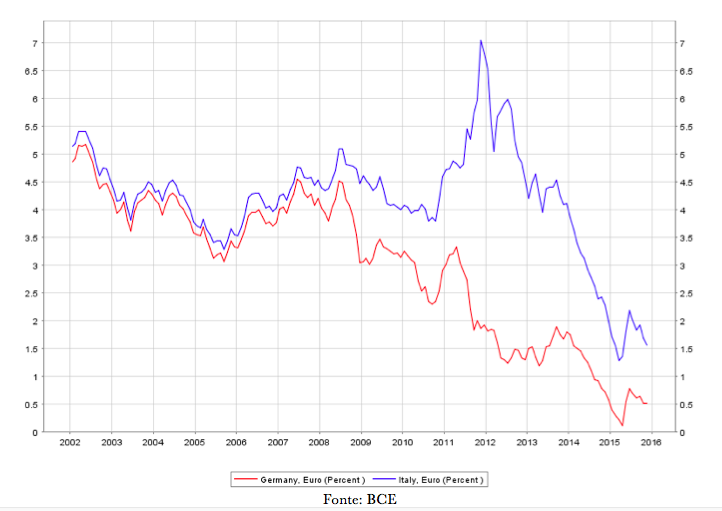

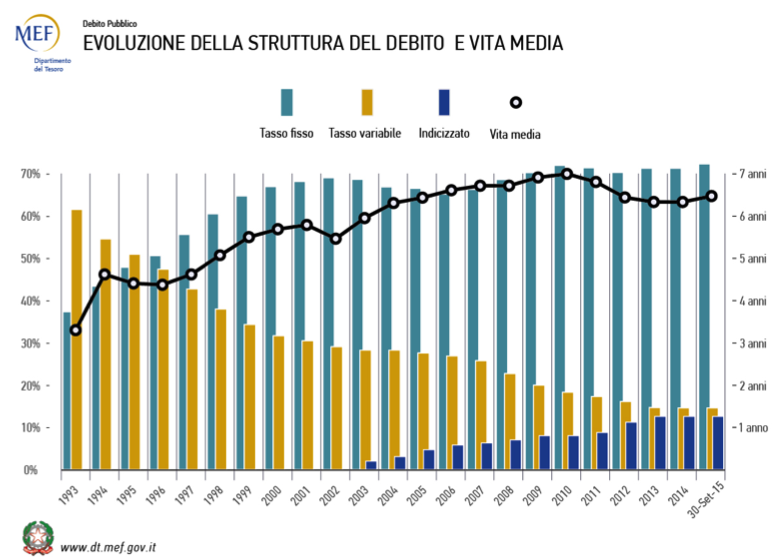

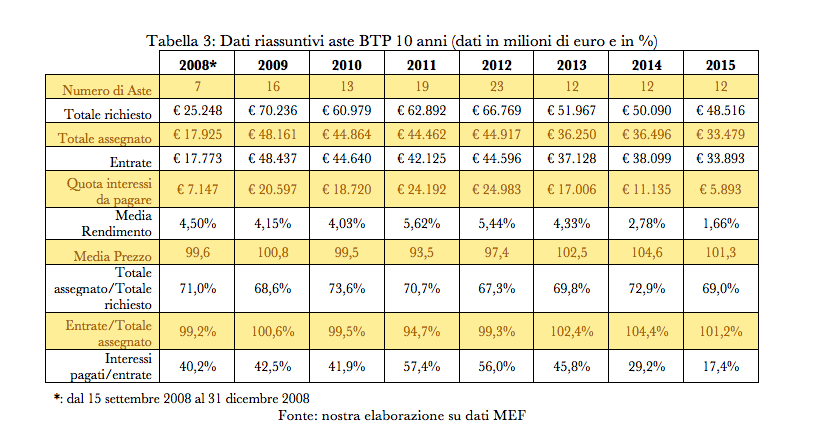

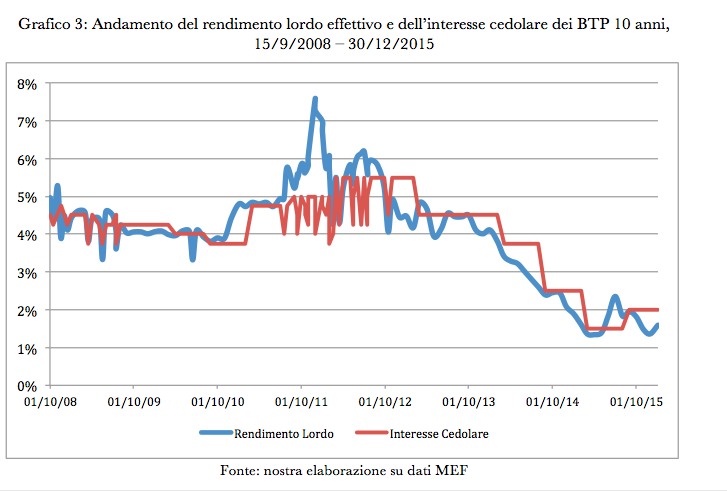

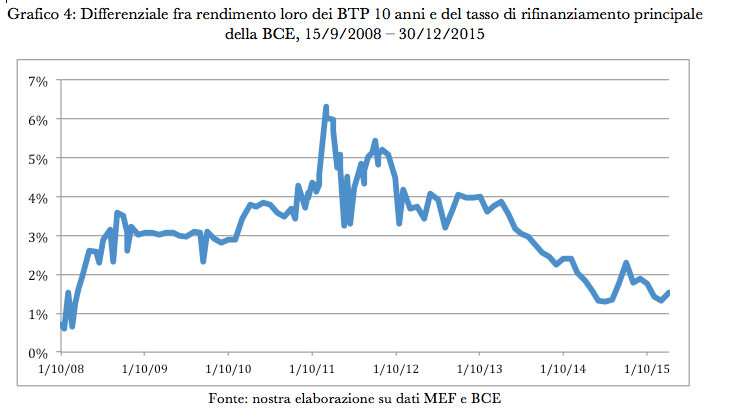

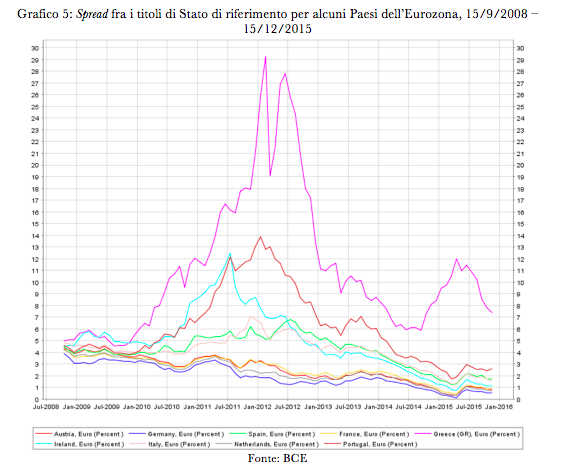

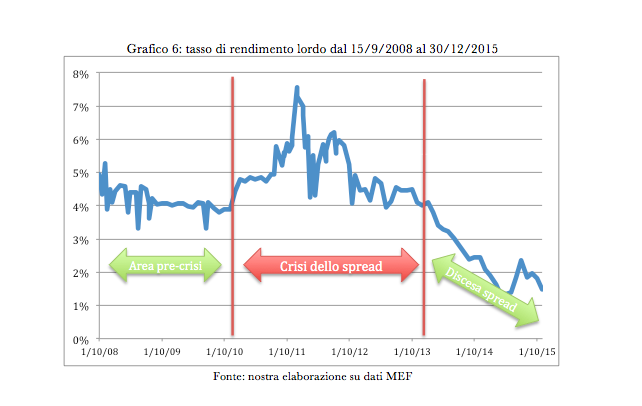

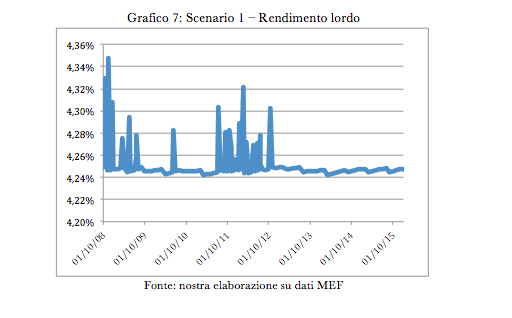

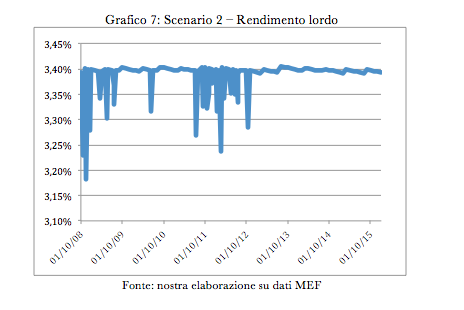

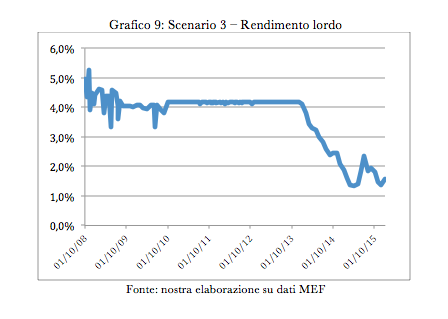

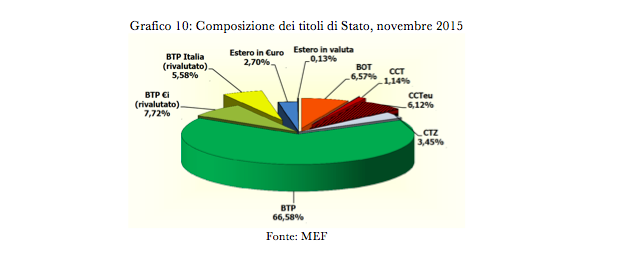

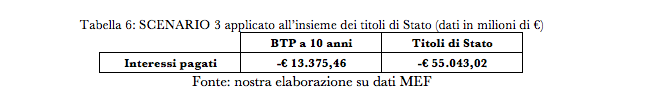

In un contesto così complicato, il principale elemento – insieme di stabilizzazione e di destabilizzazione – è rappresentato dalle spese per gli interessi: nel 2008 erano al 4,9% del Pil e, dopo il picco del 5,2% del 2012, sono tornate gradualmente a scendere, fino al 4,2% del 2015. Stare dentro all’euro garantisce una placenta difensiva. Lo si coglie osservando la dinamica degli ultimi anni della lira: per esempio, nel 1997 questa voce della finanza pubblica era pari al 9,2% del reddito nazionale, nel 1998 al 7,9%, nel 1999 al 6,4% e, nel 2000 e nel 2001, al 6,1 per cento. Allo stesso tempo, la placenta dell’euro ha una qualità differente a seconda del Paese. Perché, per noi, anche in anni di relativa tranquillità come quelli del primo euro, vale lo “svantaggio Italia”: secondo la Banca d’Italia, nel 2002 in Italia la spesa per interessi è al 5,5% del Pil, contro il 2,9% della Germania e della Francia e il 3% dell’area euro; nel 2008, primo anno della grande crisi, è al 4,9% del Pil, a fronte del 2,7% tedesco, del 2,8% francese e del 2,5% dell’area euro. Nel 2011, anno dello spread a 500 punti fra il Btp-Bund tedesco a 10 anni, l’Italia è al 4,7% e, nel 2012, anno in cui si dispiega nella sua pienezza l’attività del Governo Monti, è al 5,2%, a fronte del 2,3% della Germania e del 2,6% della Francia e dell’area euro.

Nel suo rapporto con la capacità di creare ricchezza complessiva, il costo sostenuto per pagare il debito è più alto: spendiamo di più perché il nostro profilo è meno efficiente e più rischioso agli occhi degli investitori. Siamo uno Stato che gli investitori internazionali percepiscono non immune dalla ipotesi di bancarotta. E spendiamo di più anche in termini quantitativi: nel 2008 la spesa per interessi sfiora gli 80 miliardi di euro, nel 2009 e nel 2010 scende a poco meno di 70 miliardi, nel 2011 ritorna a 77 miliardi, nel 2012 sale a quasi 84 miliardi, per poi sedarsi di nuovo negli anni successivi (nel 2013 è a 77 miliardi, nel 2014 a 74 miliardi e nel 2015 a 69 miliardi). Negli anni che rappresentano il cuore della grande crisi – fra il 2008 e il 2015 – l’Italia spende in interessi sul debito 600 miliardi di euro, contro i 485 miliardi della Germania e i poco meno di 400 miliardi della Francia.

Questo gap ha un effetto duplice: imbolsisce la finanza pubblica con passività relative maggiori rispetto a quelle dei Paesi concorrenti, cambiando gli equilibri dei conti e riducendo – almeno a livello teorico – la possibilità di usare la leva della spesa.

IL PARADOSSO DELL’ELEFANTE

L’elefante è o non è un elefante? Il debito che cresce è una condizione di obesità fisiologica oppure è un elemento dell’immaginario che viene delimitato e definito da un senso di incubo del tutto irrazionale? L’Italia è un caso classico da manuale per le discettazioni teologiche fra economisti. Ma è anche il Paese in cui tutti noi viviamo. Per il mainstream l’accumulazione del debito pubblico porterebbe – o, meglio, porterà – all’implosione dell’intera architettura economica. In qualche maniera, secondo la concezione quasi antropomorfica di questa visione, lo Stato è assimilabile a una famiglia che, per potere tornare a consumare e a investire, deve prima ridurre drasticamente il suo debito. Per la minoranza keynesiana, invece, la spesa pubblica, che del debito è uno degli alimentatori, resta lo strumento principale con cui riattivare il circuito economico. Il tema delle grandezze economiche fissate dalle tecnocrazie e dalle élite politiche è il cuore dell’Unione europea dell’austerity, che vigila sulla quotidianità e sulle policy dei singoli Paesi affinché le passività pubbliche dei singoli Stati rimangano sotto determinate asticelle quantitative. Ed è una delle maggiori criticità ideali – prima che ideologiche – sull’attuale fisionomia della comunità europea.

Facciamo però un passo indietro. Come è composta la nostra spesa pubblica? Senza volere leggere, come nei fondi del caffè, il futuro della sostenibilità del debito pubblico, che tipo di natura ha il nostro debito? Qual è la matrice originaria della nostra spesa pubblica? Prendiamo la sua componente più virtuosa: gli investimenti. Secondo una elaborazione compiuta dal Centro Europa Ricerche sui dati Istat, è il 2009 – con il classico slittamento di un anno che caratterizza il recepimento delle tendenze economiche da parte della realtà statale – a segnare uno spartiacque nell’attività della mano pubblica. In quell’anno gli investimenti fissi lordi della pubblica amministrazione valgono 54,2 miliardi di euro e pesano per il 3,4% sul Pil. Da allora, si assiste a un declino rapido e costante: nel 2015, il valore è di 36,8 miliardi di euro, il 2,2% del Pil. All’interno degli investimenti fissi lordi, la voce più stabile è rappresentata dalle costruzioni (opere stradali, fabbricati, ferrovie, porti e aeroporti) che, nella composizione, è scesa dal 56,9% del 2009 al 54,3% del 2015. I prodotti di proprietà intellettuale, per esempio gli investimenti diretti in R&S, in software e in database o il loro acquisto sul mercato, sono aumentati dal 20,6% al 28,5 per cento. A calare sensibilmente – dal 12 all’8,6% – sono gli impianti e i macchinari e sono le spese militari (dal 10,6% all’8,6%).

Nel gioco del biliardo fra i numeri, appare utile porre in relazione la dinamica degli investimenti con la dinamica della spesa pubblica totale. La quale, dal 2008 al 2015, è salita da 781 a 828 miliardi di euro. Quarantasette miliardi in più. Il 6% in più. Negli stessi anni, gli investimenti sono scesi di un quarto secco. Gli investimenti in percentuale della spesa pubblica totale sono scesi dal 6,74% al 4,44% e, in percentuale di quella in conto capitale, dal 66,31% al 54,11 per cento. L’influente saggio di Mariana Mazzucato, Lo Stato Innovatore (Laterza), non è proprio sul comodino delle classi dirigenti italiane, brave a fare correre la spesa corrente e a fare lievitare il debito, a patto però che gli investimenti scendano.

IL CONFRONTO EUROPEO

L’Europa dell’austerity investe. Naturalmente, in misura bipolare. Germania e Francia aumentano il loro livello di investimenti fissi lordi. Spagna e Italia vanno in direzione opposta. L’aggregato dell’Unione europea a 15 Stati mantiene a un livello stabile questo particolare tipo di spesa: nel 2008 era pari a 393 miliardi di euro (il 3,3% del Pil), nel 2009 è salita a 408 miliardi per poi scendere gradualmente a 371 miliardi nel 2015, con la prospettiva di una risalita che, nel 2018, dovrebbe riportare la cifra consolidata a 391 miliardi di euro, secondo le stime della Commissione europea contenute in “European Economic Forecast- Autumn 2016”. La Germania, dal 2008 al 2015, ha destinato agli investimenti una quota compresa fra il 2,1 e il 2,3% del Pil: con Pil crescente, questo ha comportato anno dopo anno miliardi di euro in più in investimenti, fino ai 64,4 del 2015, con la prospettiva di sfondare nel 2018 il tetto dei 75 miliardi. La Francia, senza farsi condizionare dall’andamento dell’economia nazionale, ha stanziato ogni anno sostanzialmente la stessa cifra, compresa fra gli 80 e gli 84 miliardi di euro (fra il 3,5% e il 4% del Pil). La Spagna, uno degli epicentri della crisi europea, ha dimezzato gli investimenti: dai 51,5 miliardi del 2008 (il 4,6% del Pil) e dai 55,1 miliardi del 2009 (addirittura il 5,1% del Pil) ai 27 miliardi del 2015 (il 2,5%), che scenderanno a 26 miliardi nel 2018. L’Italia li ha, appunto, ridotti di un quarto.

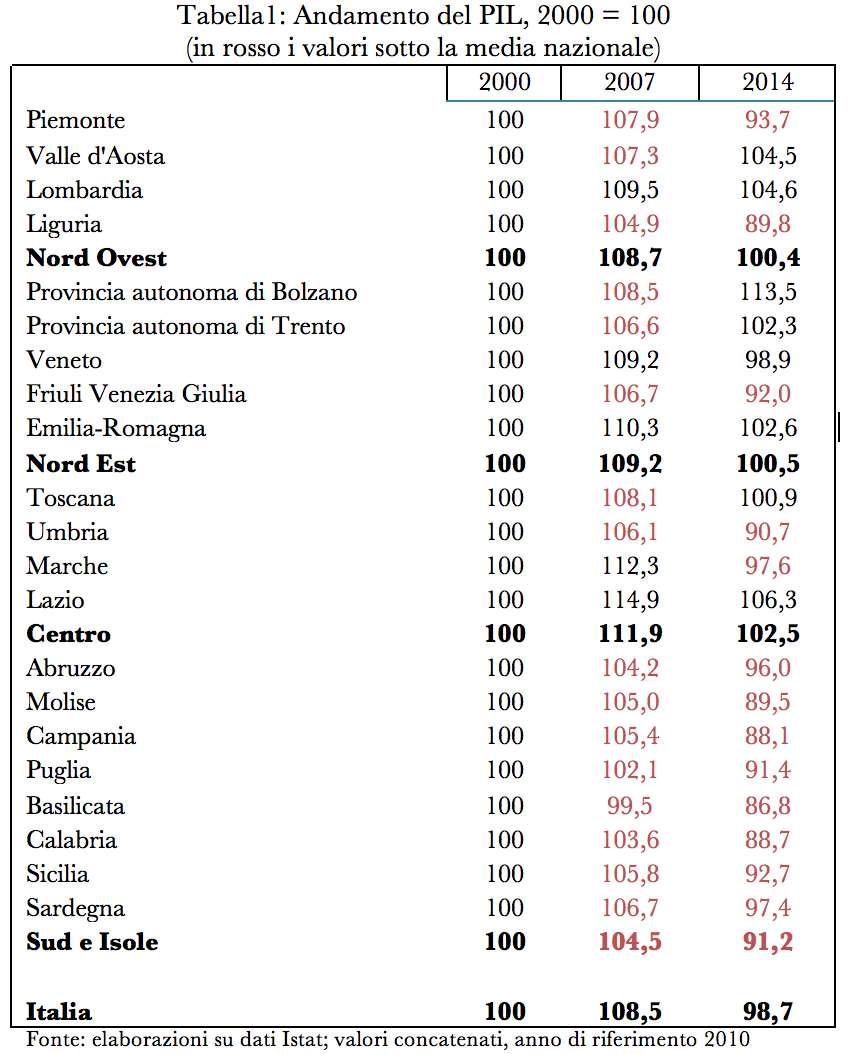

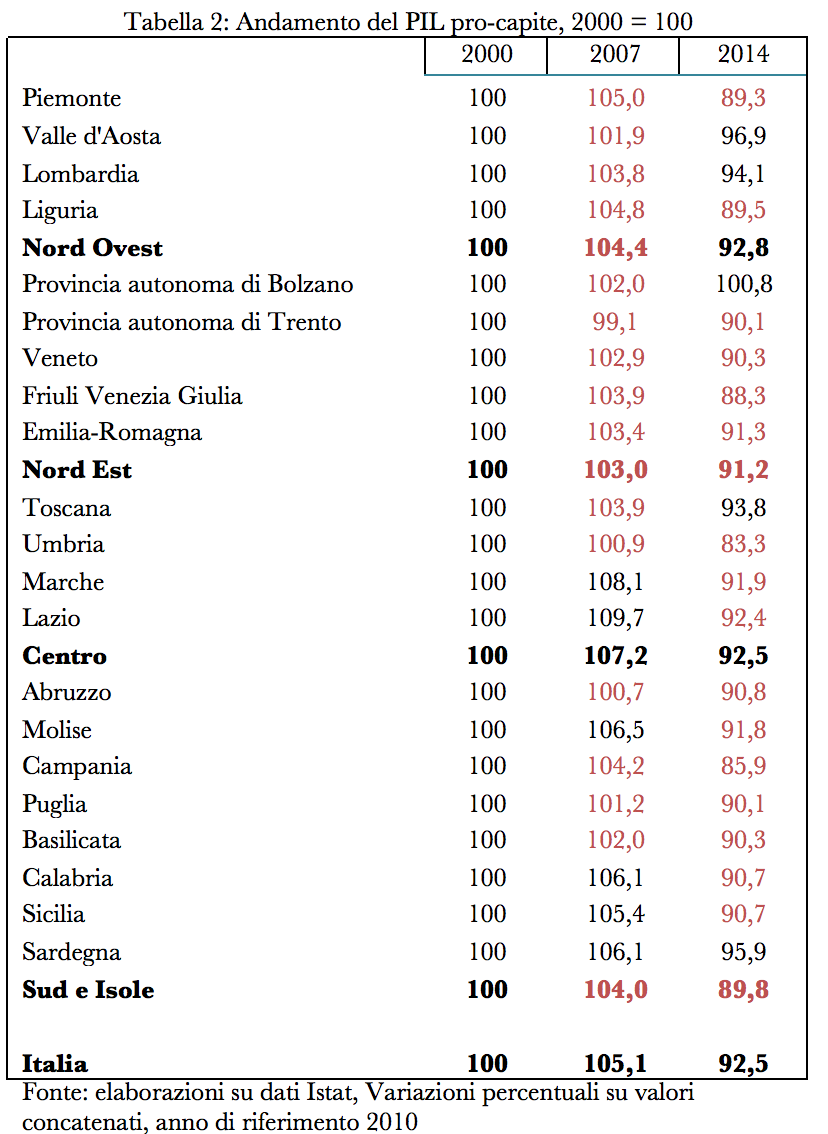

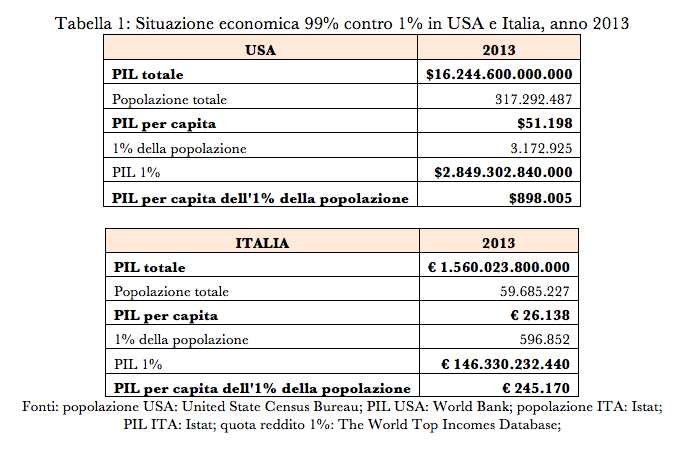

LA COMPOSIZIONE DELLA RICCHEZZA

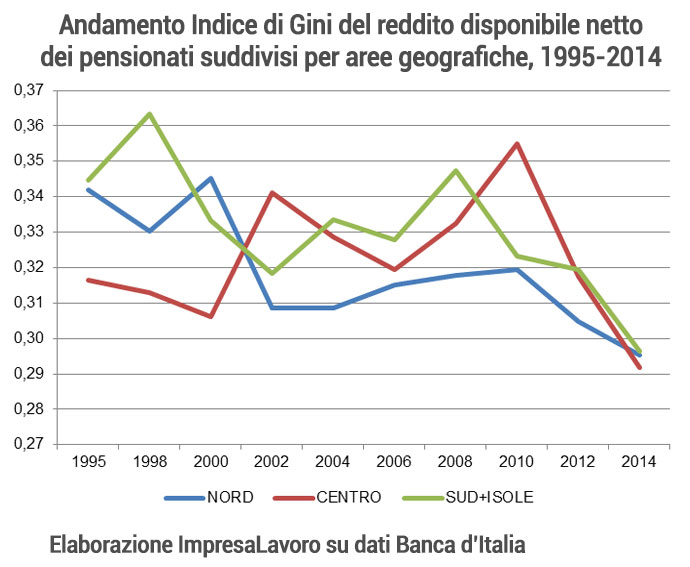

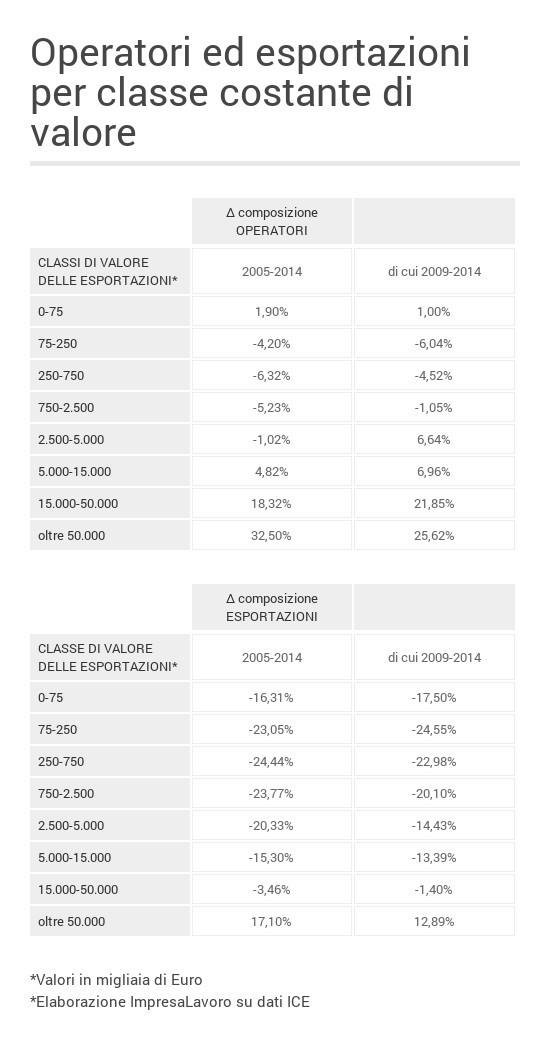

Il Pil procapite è sceso dai 27.841 euro del 2008 ai 26.551 euro del 2014: 1.290 euro in meno. Il punto è la composizione di questo reddito, evidenziata dal centro studi ImpresaLavoro: la quota privata è scesa dal 48% del 2008 al 45% del 2014. Dunque, aumenta la nostra dipendenza dalla spesa pubblica. Che, però, è una spesa pubblica non finalizzata soprattutto agli investimenti, ma rivolta in particolare al mantenimento della macchina burocratica e all’erogazione dei servizi che tutto sono, tranne che uniformi e di qualità coerente.

Il problema è questo. Tanti soldi al cavallo, che beve e mangia enormi quantità di acqua e di biada, con prestazioni però assolutamente diverse – nella gara strategica dell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese – a seconda dei posti. Il working paper del Fondo Monetario Internazionale “Does Public Sector Inefficiency Constrain Firm Productivity: Evidence from Italian Provinces” taglia la testa al toro, con la avalutatività oggettiva delle analisi econometriche, a ogni disquisizione o dibattito sul differente livello di qualità dei servizi.

Spiega a questo proposito l’economista Paolo Ermano, che lavora all’Università di Udine e collabora con il centro studi Impresa Lavoro: «Un’impresa che opera in un settore la cui dipendenza dal pubblico è più alta della media dei settori analizzati e che si trova in una provincia con un livello di efficienza superiore alla media delle provincie analizzate vede, per ogni euro speso in stipendi, aumentare la produttività dell’11,3% e il valore aggiunto sull’output dell’8,6%, rispetto al caso in cui operasse in una provincia a scarsa efficienza».

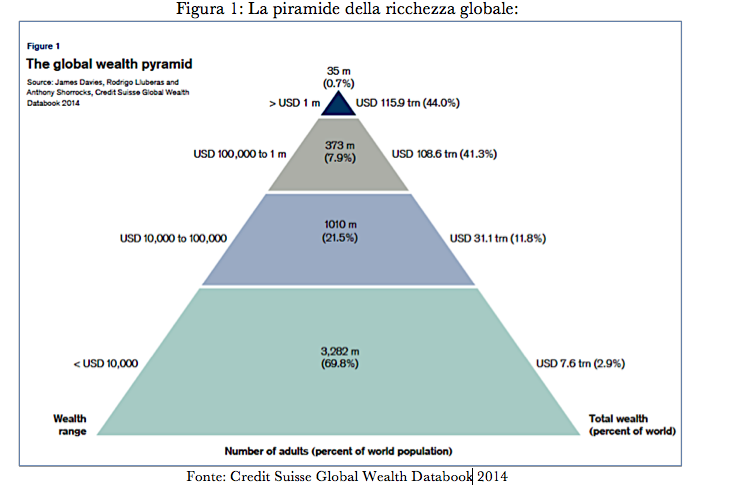

L’EQUAZIONE, LE ELITE E GLI ITALIANI

In Italia, il bianco convive con il nero. A fronte di un debito pubblico superiore ai 2mila miliardi di euro, ci sono 8.730 miliardi di euro di attivi (dato al 2014), come spiega il rapporto della Banca d’Italia La ricchezza delle famiglie italiane. Con la sua capacità di produrre contraddizioni, dunque, il nostro Paese ribalta il motto “Il convento è ricco, i monaci sono poveri”. Da noi i monaci sono (per ora) ricchi, perché i monaci – gli italiani – hanno scaricato sul convento – i conti pubblici – gli scontrini non pagati da consumatori e le evasioni e le elusioni fiscali realizzate con le loro aziende, le pensioni a cinquant’anni senza alcuna corrispondenza con i contributi versati e i prepensionamenti a 48 anni, che negli anni Ottanta e Novanta hanno costituito il principale ammortizzatore sociale del sistema consociativo fra le forze politiche, le rappresentanze degli imprenditori e i sindacati. Da noi, la spesa pubblica è eccessiva. I servizi pubblici sono pencolanti – e pericolanti – fra le poche eccellenze e le moltissime mediocrità. Da noi, c’è il calo degli investimenti. Il problema non è tanto che il debito pubblico cresca e che il Pil abbia dinamiche asfittiche. Il problema è che, con il pilota automatico, vengono tagliate le spese pubbliche a più alta produttività e che nessuno – nessuno – è mai riuscito a incidere sullo Stato quale pessimo fornitore di servizi.

Nel 1977 Laterza pubblicava l’Intervista sul non governo a Ugo La Malfa di Alberto Ronchey. La Malfa e Ronchey, in merito ai pesi storici che gravavano sulla Italia a loro contemporanea, citavano Comte: «I morti governano i vivi».Quarant’anni dopo, i morti congiurano insieme ai vivi. L’insostenibilità delle cose non è tanto – o soltanto – nelle equazioni matematiche. L’insostenibilità è nel meccanismo di finanza pubblica che si nutre – e allo stesso tempo viene nutrito – dal fallimento storico delle nostre classi dirigenti e – in fondo – dall’irresponsabilità civile della maggioranza degli italiani.