disoccupazione

Disoccupazione record figlia delle riforme mancate

Redazione Edicola - Opinioni disoccupazione, la stampa, lavoro, occupazione, walter passerini

Walter Passerini – La Stampa

Non possiamo dare del tutto ragione a Jean Baudrillard, quando diceva che «le statistiche sono una forma di realizzazione del desiderio, proprio come i sogni», ma a volte sembra proprio così. Un’analisi distaccata dopo le recenti polemiche sui dati Istat della disoccupazione in Italia richiede cautela, per non confondere dati veri e interpretazioni forzate, tassi percentuali e valori assoluti, stock di numeri e flussi.

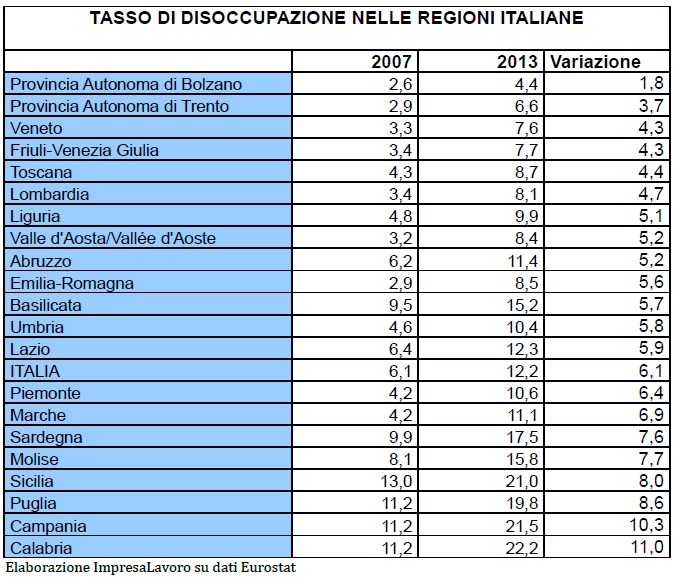

Le chiavi di lettura sono importanti ma dovremmo convenire almeno che non si possono attribuire a governi dimissionati o in carica da pochi mesi colpe che vengono da lontano. Un punto di osservazione condiviso può essere l’inizio della crisi, che in sette-otto anni ha cambiato radicalmente il gioco. Dal 2007 il tasso di disoccupazione in Italia è più che raddoppiato: allora era del 6,1%; oggi, come rivela l’Istat, è del 13,2%, un livello insostenibile. Nel primo trimestre 2014 raggiunse addirittura il picco del 13,6%, ma ciò non suscitò guerre. Il Mezzogiorno è passato dall’11% al 21,7% (primo trimestre 2014). Anche il tasso di occupazione segnala l’allarme, passando dal 58,8% del 2007 al 55,6%. In valori assoluti gli occupati passano da 23,3 milioni a 22,3 milioni. I disoccupati dal 1997 al 2007 si sono dimezzati (da 2,7 a 1,5 milioni), ma da 1,5 milioni del 2007 sono più che raddoppiati ai 3,4 milioni di oggi. Questi i numeri.

Oltre che di quantità, che comprendono pur sempre persone in carne e ossa, per capire le sfide del lavoro occorre però parlare anche di qualità: qualità del lavoro e produttività. È a partire dalla metà degli Anni 90 che le riforme del lavoro hanno innovato le regole del gioco, ma i loro effetti oggi appaiono fragili. La riforma Treu (1997) e la riforma Biagi (2003) hanno sicuramente innovato, ma in parallelo con la crisi hanno contribuito al dualismo del mercato del lavoro. Entrambe hanno aumentato l’occupazione, ma al margine, lasciando relativamente invariati gli stock di occupazione stabile, e incentivando a fisarmonica l’occupazione temporanea nelle sue diverse forme, confinandola all’area dei servizi a minore produttività.

Il dualismo del mercato del lavoro italiano, se da un lato ha permesso di far emergere nuovo lavoro, in parte nascosto dal nero, dall’altro ha alimentato un girone infernale di precarietà, disoccupazione di lunga durata e scarse tutele, penalizzando soprattutto i giovani, anche se laureati e masterizzati. Ora è necessario guardare avanti e non polemizzare sul passato. Anche perché l’universo a cui guardare è composto, oltre che da disoccupati ufficiali (3,4 milioni), da cassintegrati senza scampo, part-time involontari, precari e rassegnati, per un totale di circa 9 milioni di persone a forte disagio occupazionale. In un Paese che non cresce da vent’anni, l’occupazione non può certo aumentare.

E non bastano le regole del mercato del lavoro a creare nuovi posti: serve una politica di sostegno degli investimenti e della domanda delle imprese, da cui potrà scaturire nuova occupazione. Lo stesso Job Act, che contiene alcuni positivi cambiamenti, affronta solo in parte il dualismo del mercato con il contratto a tutele crescenti, riproponendo però il rischio di un doppio binario tra nuovi assunti e vecchi tutelati e riducendo, paradossalmente, mobilità e turn-over: difficile che un occupato lasci il suo posto protetto per un posto meno tutelato.

Tre sono le sfide che abbiamo di fronte, che riguardano imprese, lavoratori e politici. La prima è quella del sostegno della domanda senza la quale non si crea lavoro; è necessario abbassare i costi dell’energia e della burocrazia, incentivare le innovazioni per aumentare la produttività, favorire gli investimenti, dare maggiori certezze alle aziende, ridurre il cuneo fiscale. I sindacati e i lavoratori, ed è la seconda sfida, dovranno dimostrare che tra miglioramento della produttività e difesa delle tutele non c’è contraddizione alcuna; una quota del cuneo fiscale servirà a dare una boccata di ossigeno a salari e stipendi, per aiutare i consumi, ma sarà la contrattazione decentrata l’arma per una maggiore produttività. Ai politici e ai governanti, infine, ed è la terza sfida, occorre chiedere di abbandonare il clima e i toni di una permanente battaglia elettorale, che per avere consensi sul breve oscura le visioni sul futuro e la capacità di fare progetti. La guerra su cui orientare le forze è quella dell’innovazione e delle competenze, nella quale si giocano i destini della competitività oltre che del capitale umano. Siamo al bivio di una nuova transizione, dentro la quale il lavoro gioca una partita decisiva: passare alle politiche attive significa liberare risorse, economiche e umane, e liberarsi dal gorgo di una spesa pubblica fuori controllo, per costruire un nuovo welfare a misura di futuro.

Lavoro: ciò che preoccupa davvero è il tasso di attività

Redazione Editoriali davide giacalone, disoccupazione, impresalavoro, lavoro, occupazione

Lavoro: ciò che preoccupa davvero è il tasso di attività – Videocommento di Davide Giacalone

Disoccupazione mai così alta nella storia d’Italia

Redazione Edicola - Opinioni disoccupazione, la stampa, lavoro, luca ricolfi, occupazione

Luca Ricolfi – La Stampa

È incredibile, la capacità dei governanti di manipolare i fatti pur di non dirci come vanno le cose. Negli ultimi giorni l’Istat ha fornito i dati sulle forze di lavoro nel terzo trimestre, e ha anticipato i dati provvisori di ottobre. Dati drammatici, ad avere il coraggio di guardarli in faccia. E invece no, immediatamente dopo la diffusione delle cifre Istat si è scatenata la corsa a travisarli. È così che abbiamo appreso che i dati trimestrali dell’Istat ci presentano «una sostanziale e progressiva crescita degli occupati nell’ultimo anno», quantificata in 122 mila occupati in più. E che anche l’incremento della disoccupazione, pari a 166 mila disoccupati in più, non ci deve preoccupare perché «va messo in relazione alla crescita del numero di persone che cercano lavoro». Come dire: se aumenta il tasso di disoccupazione è perché la gente è meno scoraggiata e «più persone tornano a cercare lavoro». Sui trucchi usati per manipolare i fatti non vale neppure la pena soffermarsi, tanto sono ingenui e vecchi (alcuni li insegniamo all’università, sotto il titolo «come si fa una cattiva ricerca»). Sui fatti, invece, è il caso di riflettere un po’.

Occupati in termini reali

Primo fatto: l’occupazione in termini reali sta diminuendo. Che cos’è l’occupazione in termini reali? È la quantità di occupati al netto della cassa integrazione. Se, per evitare le distorsioni della stagionalità, confrontiamo l’ultimo dato disponibile (ottobre 2014) con quello di 12 mesi prima (ottobre 2013), la situazione è questa: gli occupati nominali (comprensivi dei cassintegrati) sono rimasti praticamente invariati (l’Istat fornisce una diminuzione di 1000 unità), le ore di cassa integrazione sono aumentate in una misura che corrisponde a circa 140 mila posti di lavoro bruciati. Dunque negli ultimi 12 mesi l’occupazione reale è diminuita. Apparentemente la diminuzione è di circa 140 mila unità, ma si tratta di una valutazione ancora eccessivamente ottimistica: gli ultimi dati Istat, relativi al terzo trimestre 2014, mostrano che, sul totale degli occupati, si stanno riducendo sia la quota di lavoratori a tempo pieno sia la quota di lavoratori italiani. Il che, tradotto in termini concreti, significa che aumentano sia il peso dei posti di lavoro part-time «involontari» (donne che lavorano poche ore, ma non per scelta) sia il peso dei posti di lavoro di bassa qualità, tipicamente destinati agli immigrati.I senza lavoro

Secondo fatto: la disoccupazione sta aumentando. I disoccupati erano 3 milioni e 124 mila nell’ottobre del 2013, sono saliti a 3 milioni e 410 mila nell’ottobre del 2014. L’aumento è di ben 286 mila unità, di cui 130 mila nei 4 mesi del governo Letta, e 156 mila negli 8 mesi del governo Renzi. La spiegazione secondo cui l’aumento sarebbe dovuto a una maggiore fiducia, che farebbe diminuire il numero di lavoratori scoraggiati, riprende una vecchia teoria degli Anni 60 ma è incompatibile con i meccanismi attuali del mercato del lavoro italiano, che mostrano con molta nitidezza precisamente quel che suggerisce il senso comune: gli aumenti di disoccupazione dipendono dal peggioramento, e non dal miglioramento, delle condizioni del mercato del lavoro. Sulla disoccupazione, tuttavia, ci sarebbe qualcosa da aggiungere. In questi giorni sentiamo ripetere, dai giornali e dalle tv, che il tasso di disoccupazione non solo è ulteriormente aumentato rispetto a 12 mesi fa (1 punto in più), non solo è molto alto in assoluto (13,2%), non solo è fra i più alti dell’Eurozona, ma sarebbe anche il più alto degli ultimi 37 anni, ossia dal 1977.I dati del 1977

Ebbene, anche questa, già di per sé una notizia drammatica, detta così è ancora troppo ottimistica. Se dici che siamo al massimo storico dal 1977, o che «siamo tornati al 1977», qualcuno potrebbe supporre che nel 1977 il tasso di disoccupazione italiano fosse più alto di oggi, o perlomeno fosse altrettanto alto. Non è così. Nel 1977 il tasso di disoccupazione era molto minore rispetto ad oggi (7,2% contro 13,2%). La ragione per cui si continua a parlare del 1977 come una sorta di spartiacque è che la serie storica dell’Istat con cui attualmente lavoriamo parte dal 1977. Ma questo non significa che sugli anni prima del 1977 non si sappia niente. Prima del 1977 c’era la vecchia serie 1959-1976. E prima ancora c’erano i dati del collocamento, della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei censimenti demografici, a partire da quello del 1861, anno dell’unità d’Italia. Tutte fonti meno sofisticate di quelle di oggi, ma sufficienti a darci un’idea degli ordini di grandezza. Mi sono preso la briga di controllare queste fonti, nonché i notevoli lavori che sono stati pubblicati sui livelli di disoccupazione dal 1861 a oggi e la conclusione è tragica.Unità d’Italia e dopoguerra

Mai, nella storia d’Italia, il tasso di disoccupazione è stato ai livelli di oggi. Altroché 1977. La disoccupazione era più bassa di oggi anche nel periodo 1959-1976, per cui abbiamo una serie storica Istat. Era più bassa anche negli anni della ricostruzione, dal 1946 al 1958. Ed era più bassa durante il fascismo, persino negli anni dopo la crisi del 1929. Quanto al periodo che va dall’unità d’Italia all’epoca giolittiana, è difficile fare paragoni con l’oggi, se non altro perché è proprio allora che prende lentamente forma il concetto moderno di disoccupazione, ma basta un’occhiata ai censimenti e agli studi che li hanno analizzati (splendidi quelli di Manfredi Alberti, borsista Istat) per rendersi conto che, comunque si definisca il fenomeno, siamo sempre abbondantemente al di sotto dei livelli attuali.

Se il grande fratello fiscale mette gli occhi sul mattone

Redazione Edicola - Opinioni disoccupazione, fisco, francesco forte, il giornale, immobili, lavoro, occupazione, tasse

Francesco Forte – Il Giornale

La disoccupazione è volata in ottobre al 13,2%. Quella giovanile è salita al 43,3. La pressione fiscale eccessiva, la sua distribuzione sbagliata, le tecniche vessatorie di accertamento attuate dai tre governi succeduti a Berlusconi hanno generato disoccupazione e bloccato il Pil fra recessione e stagnazione. E il Pil quest’anno decresce dello 0,3%, per il brusco peggioramento del secondo semestre, mentre nel 2015 si recupera solo lo 0,3 perso nel 2014. L’Italia non è solo fra gli stati con la più alta pressione fiscale del mondo, con il 44% del Pil. Ha anche una distribuzione sbagliata del carico fiscale e aliquote eccessive che riducono il gettito, distorcono l’economia, bloccano la domanda interna ed estera e creano tutti i presupposti per la disoccupazione.

Monti, Letta e Renzi hanno commesso un errore fiscale enorme inasprendo di continuo la tassazione di immobili e rendite finanziarie, mentre la teoria della crescita in economia di mercato dice che le imposte sui capitali sono particolarmente dannose. Ora noi abbiano il record della tassazione patrimoniale che arriva al 3% del Pil, contro lo 1,8 della media Ocse (l’organizzazione economica mondiale che include gli stati sviluppati) e lo 1,7 dell’Unione europea. Nel 2011 eravamo sulle medie Ocse ed europee.

Il brusco balzo in avanti non solo ha creato la crisi edilizia e la connessa perdita di Pil e di occupazione. Ha anche indebolito le banche perché i loro parametri patrimoniali, al netto delle sofferenze (molto aumentate per la crisi edile) sono peggiorati. In più, la riduzione del valore degli immobili ha ridotto le garanzie della clientela, con aumento del rischio di credito. Situazione aggravata dall’esodo di capitali, stimolato della fiscalità su immobili e rendite finanziarie e dal fatto che i possessi patrimoniali diventano sempre più la base per le verifiche fiscali.

Adesso, con l’emendamento alla legge di Stabilità, promosso dal governo, per cui i dati bancari vengono incrociati automaticamente con quelli dell’Agenzia delle entrate, si ha una spinta alla riduzione degli impieghi di denaro nei depositi e nei portafogli gestiti dalle nostre banche, un aumento dei flussi contante e di quelli all’estero. Renzi ha preferito erogare 80 euro in busta paga che eliminare l’Irap sul costi del lavoro, per la generalità delle attività economiche. Ha finanziato le sue operazioni di consenso sociale con l’inasprimento fiscale sui patrimoni, non solo con la Tasi e l’unificazione di essa con l’Imu e la tassazione al 26% sulle rendite finanziarie, ma anche con quella sulla previdenza integrativa.

Questa manovra di presunta equità sociale doveva generare crescita e occupazione ma ha avuto l’effetto contrario. Non serve il «Grande fratello fiscale» per dare più entrate. Occorre ridurre le aliquote. Ad esempio, le vendite di immobili sono tassate con imposte di registro del 9%. E ciò ingessa il mercato. Le maggiori imposte sul risparmio e le aspre aliquote progressive di tassazione sul reddito falcidiano le classi medie. Ciò mentre le classi di reddito più alte sfuggono all’alta tassazione, tramite la globalizzazione finanziaria. Sulle imprese italiane grava un peso fiscale differenziale a causa dell’Irap, che distorce la nostra competitività. Riducendo le aliquote ci sarebbe più gettito dal flusso di attività che si genererebbe. E la gente, pagando i tributi penserebbe di pagare il dovuto.

L’occupazione fantasma

Redazione Edicola - Opinioni davide giacalone, disoccupazione, lavoro, libero, occupazione

Davide Giacalone – Libero

La disoccupazione cresce, ma il dato che descrive il dramma italiano non è questo, bensì quello dell’occupazione, che rimane patologicamente bassa. Non è un gioco di parole, perché i due indici segnalano due problemi diversi. E la disoccupazione non è il più grave. Si deve capirlo, se non si vogliono applicare ricette illusorie, o meramente anestetizzanti.

L’Istat rende noto che nello scorso mese di ottobre la disoccupazione è giunta al 13.2%, in crescita dello 0.3 rispetto al mese precedente e dell’1% su base annua. Il male c’è, è grave e cresce, fino a toccare il suo record storico negativo, perché il peggiore dal 1977, quando si cominciarono a redigere le serie trimestrali. Così i disoccupati arrivano a 3 milioni 410 mila. Certamente troppi. Per non parlare della disoccupazione giovanile, anche se si deve considerare che la mostruosa percentuale del 43.3 è influenzata dal fatto che, seguendo le indicazioni europee, la si calcola nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni, ma da noi è ben difficile dare lavoro a dei minorenni, senza incorrere nella pubblica dannazione e nel rischio di finire incriminati. Certi modi di contare discendono anche da certi modi di ragionare, sconosciuti nel Paese in cui tutto è proibito, tranne ciò che è esplicitamente regolato in modo che non si possa farlo.

Ma, ripeto, non sono questi i dati che fanno più paura. Quello decisivo è un altro: gli occupati sono appena il 55.6% della popolazione da considerarsi attiva. A ottobre erano 22 milioni e 374 mila, sostanzialmente stabili: -0.1 rispetto al mese precedente, + 0.1 rispetto all’anno precedente. Una stabilità che non ha nulla di buono, perché va letta in questo modo: in Italia un terzo dei cittadini ne mantiene due terzi e di quelli che potrebbero e dovrebbero lavorare se ne trovano impegnati poco più della metà. E in un Paese in cui poco meno della metà di quelli che dovrebbero essere al lavoro sono nullafacenti (salvo il mercato nero, ma allora si dovrebbe sottrarre dagli attivi i non produttivi) le cose non possono che andare male. Questo è il dramma. Nella fascia d’età fra i 20 e i 64 anni la partecipazione al lavoro è ferma al 59.8%, poco più del dato risalente al 2002, il che significa che si tratta di una problema strutturale (in Germania lavora il 77.1% di quella fascia). Siamo ben 8.5 punti al di sotto della media europea. Posto che i dati regionali disaggregati dimostrano che c’è un’Italia europea e una africana, il che non deve indurre a spropositi etnicodemenziali, ma a considerazioni amare sulla tolleranza della devianza sociale, economica e criminale, nella media nazionale mancano all’appello due “categorie”: le donne e i giovani fra i 25 e i 34 anni. Due eserciti con i quali si potrebbero vincere importanti battaglie contro il declino.

Chiedo scusa per la raffica di numeri, ma quel che chiedo al lettore di considerare è un concetto semplice: se la seconda potenza industriale d’Europa riesce a essere tale avendo una partecipazione al lavoro patologicamente inferiore alla media continentale, cosa accadrebbe se fossimo capaci di cancellare questo svantaggio? L’Italia schizzerebbe in avanti, il motore produttivo farebbe sentire un ruggito, la ricchezza crescerebbe e potremmo lenire un umore collettivo sempre più tetro. E questa non è la prospettazione di un ipotetico miracolo, ma il riassunto di un immediato dovere, per chi ha la responsabilità di governare il Paese.

Questo genere di problemi si affronta non con sgravi fiscali limitati nel tempo o con deregolamentazioni altrettanto passeggere, ma con modifiche profonde del modo in cui si considera il lavoro, sia in ingresso che in uscita. Quando la metà degli abili e arruolabili è assente senza essere renitente è segno che il modello legislativo ed economico adottato è errato. E l’enormità di questi dati rende piccinino l’ozioso e sempre uguale scontro sull’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Già solo che se ne parli ancora è segno che non si è capito nulla della realtà. Il nostro primo problema è quello di far tornare a essere reale quell’esercito fantasma, composto da italiane e italiani che dovrebbero essere al lavoro e che si ritrovano sbattuti altrove. Le celeberrime “garanzie” e i mitici “diritti acquisiti” sono i loro nemici. Non la meta da raggiungere, ma il dirupo da cui fuggire. E se riguardate con attenzione i dati relativi all’età vi accorgete di una cosa evidente: stiamo tutelando l’invecchiamento della popolazione al lavoro, così covando la bancarotta previdenziale, che già ha preso corpo negando ai più giovani quel che oggi è considerato meno del minimo per i pensionati.

Certo che i disoccupati sono troppi, ma il dramma sono gli occupati: troppo pochi. Se lo si capisse si metterebbe fine a tante discussioni inutili.

In 3 anni 40 miliardi di tasse per pagare sussidi ai disoccupati

Redazione Edicola - Argomenti, Scrivono di noi aspi, claudio antonelli, disoccupazione, impresa, impresalavoro, lavoratori, lavoro, libero, mini-aspi, spesa pubblica, tasse

Claudio Antonelli – Libero

Il sistema di sussidi a chi è rimasto senza lavoro dal punto di vista finanziario non sta più in piedi. Già nel 2010 a lanciare l’allarme è stato il ministero delle Finanze. Nel frattempo anche le novità avviate sotto la competenza di Elsa Fornero non hanno invertito il trend. Nel periodo 2007-2013 la spesa complessiva per il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia è cresciuta in modo rilevante, passando dai 7,9 miliardi complessivi per cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione del 2007 ai 23,6 miliardi del 2013, importo che comprende anche le nuove misure introdotte dalla riforma Fornero come le ASPI e mini-ASPI.

Ad analizzare nel dettaglio i numeri dell’intero comparto dei sostegni è stato il Centro Studi ImpresaLavoro, ideato dall’imprenditore del Nord-est Massimo Blasoni. Ne risulta che «la spesa per ammortizzatori sociali è arrivata nel 2013 alla cifra record di 23,6 miliardi di euro (nel 2007 erano 7,9 miliardi)», si legge nello studio. «Il sistema nel suo complesso è finanziato per una quota di circa 9 miliardi di euro annui a carico delle imprese, le quali sono soggette a contribuzione a diverso titolo». Ovviamente fino al 2007 nessuno si è posto il dubbio. Tanto meno si è messo al lavoro per riformare il sistema. D’altronde le uscite eccedenti vanno a carico della fiscalità generale e nel 2007 erano una cifra pari a zero: l’esborso a carico dello Stato è incrementato nel tempo fino ai 14,6 miliardi del 2013. E nel triennio precedente la cifra complessiva è arrivata a 38,1 miliardi. La cifra pesa sull’intera comunità, mentre i beneficiari delle prestazioni corrispondono a un insieme circoscritto di soggetti (alcune categorie di imprese e alcune categorie di lavoratori).

E per di più – si evince dallo studio – non vi è diretta corrispondenza tra flussi di entrata e in uscita nemmeno a livello di misure singole: le contribuzioni a carico delle imprese per la cassa integrazione guadagni ordinaria, ad esempio, coprono regolarmente anche le uscite (a favore dei lavoratori) per l’indennità di mobilità. Senza dimenticare che la rigidità dei contributi ha un effetto deleterio sul mondo del lavoro. Basta pensare che l’Aspi non vincola il disoccupato ad accettare altri posti su scala nazionale.

Costi, finanziamento e struttura degli ammortizzatori sociali in Italia

Redazione Studi ammortizzatori sociali, aspi, disoccupazione, economia, impresa, impresalavoro, lavoratori, lavoro, mini-aspi, spesa pubblica

ABSTRACT

La spesa per ammortizzatori sociali in Italia è arrivata nel 2013 alla cifra record di 23,6 miliardi di euro (nel 2007 erano 7,9 miliardi). Il sistema nel suo complesso è finanziato per una quota di circa 9 miliardi di euro annui a carico delle imprese, le quali sono soggette a contribuzione a diverso titolo e in base a norme specifiche a seconda della diversa tipologia di intervento a cui è riservata la copertura. Di questi 9 miliardi annui, una quota appena inferiore ai 4 costituisce formalmente la contribuzione a copertura della cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria; 600 milioni circa sono le entrate (a carico delle imprese) a copertura dell’indennità di mobilità, mentre la restante parte è destinata all’indennità di disoccupazione e alle neonate ASPI e mini-ASPI. Le uscite eccedenti (nulle nel 2007) vanno a carico della fiscalità generale: l’esborso a carico dello Stato è incrementato nel tempo fino ai 14,6 miliardi del 2013 (38,1 miliardi la spesa del triennio 2011-2013).

Già nel 2010, il MEF rilevava che il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia risulta eccessivamente oneroso (per le imprese e per lo Stato), poco universale, iniquo nei sistemi di finanziamento e inadeguato a fronteggiare il mutato contesto economico e produttivo. Mentre i beneficiari delle prestazioni corrispondono ad un insieme circoscritto di soggetti (alcune categorie di imprese e alcune categorie di lavoratori), il sistema è finanziato in misura sempre più ampia dalla collettività nel suo complesso; inoltre non vi è diretta corrispondenza tra flussi di entrata e in uscita nemmeno a livello di misure singole: le contribuzioni a carico delle imprese per la cassa integrazione guadagni ordinaria, ad esempio, coprono regolarmente anche le uscite (a favore dei lavoratori) per l’indennità di mobilità. Il paper analizza nel dettaglio i costi complessivi del sistema, le modalità con cui essi vengono finanziati, separando il contributo a carico delle imprese da quello a carico della fiscalità generale, ed inoltre analizza la struttura degli strumenti attivati ed alcuni principi e ipotesi di una loro riforma.

Scarica il Paper di ImpresaLavoro: “Costi, finanziamento e struttura degli ammortizzatori sociali in Italia“

Rassegna stampa

Libero

Il Fatto Quotidiano

L’Europa deve cambiare rotta

Redazione Edicola - Opinioni carlo bastasin, disoccupazione, economia, europa, giovani, il sole 24 ore, inflazione, lavoro

Carlo Bastasin – Il Sole 24 Ore

Venticinque anni dopo la caduta del Muro di Berlino, l’entusiasmo di allora si è trasformato in un senso di declino che ridicolizza l’ingenuità del nostro ottimismo. L’Europa si confronta con un impoverimento demografico e una stagnazione economica che paiono così inattaccabili da valicare il nostro campo visivo ed essere infatti definiti “secolari”. Anno dopo anno, previsioni economiche come quelle pubblicate ieri da Bruxelles si degradano drasticamente, mentre la fiducia dei cittadini si inaridisce. Il fatto che anche democrazie ben ordinate ed economie solide come Germania e Francia si arrestino svela l’illusione che “fare i propri compiti di casa” sia sufficiente. Se le economie sono interdipendenti, le politiche non possono restare rinchiuse dentro i confini del consenso nazionale.

L’intero Occidente, Giappone e Stati Uniti compresi, è preda di un senso di incertezza ingigantito dal confronto con i modelli asiatici del capitalismo statale. Il contratto sociale delle democrazie liberali sembra superato. Un collega di Brookings descrive il vecchio contratto in questi termini: «Lavorando con burocrazie d’alto livello, governi democratici garantivano crescita, una costante riduzione della povertà, sicurezza fisica ed economica, nonché migliore sanità verso il sogno di Cartesio di sconfiggere la morte con la scienza». L’ottimismo economico si identificava con le finalità individuali e addirittura con il senso dell’esistenza. Non ci si può sorprendere se la disillusione di oggi è altrettanto esistenziale.

Il dramma della disoccupazione dei giovani, spesso istruiti, aperti al mondo o critici della società, evidenzia i limiti del vecchio contratto. Il calo dei redditi da lavoro sta erodendo consumi e crescita, producendo una fase senza precedenti di bassa inflazione e di alti debiti. Le aspettative di inflazione proiettano un calo dei prezzi non più su pochi mesi, ma su dieci anni. L’esempio giapponese non è isolato, negli Stati Uniti la quota del reddito che va in salari e stipendi è al livello più basso da 50 anni, le imprese accrescono la produzione senza assumere nuovi lavoratori nella fascia dei redditi medi, centrale alla tenuta del contratto sociale.

Ma mentre gli Usa hanno ritrovato un passo di crescita che pur squilibrato compra tempo alle speranze dei cittadini, l’Europa non ha alternativa che cambiare rotta. Affidarsi alla sola politica monetaria non basta. Le banche avevano un ruolo critico nel contratto, servendo l’economia secondo logiche che non erano solo di massimizzazione del profitto, ma che poi si erano piegate a interessi di consenso politico. Negli ultimi venti anni il canale finanziario ha invece assunto vita propria. Il distacco è vistoso oggi quando l’iniezione di quantità inaudite di moneta manca di ravvivare la crescita, se non nell’unico paese per il quale l’industria bancaria ha un ruolo non di servizio all’economia reale ma di industria esportatrice, la Gran Bretagna.

Per almeno 30 anni, il debito pubblico ha assorbito il potenziale latente di instabilità politica. Se in Grecia, Spagna o Portogallo era servito a comprare consenso per le nuove democrazie emerse dalle dittature, in Italia e Germania aveva anche compensato le fratture geografiche interne ai due Paesi. La tenacia tedesca nel denunciare i pericoli dei debiti pubblici, che oggi sono politicamente meno giustificati, non va dunque sottovalutata. Ma globalizzazione e tecnologia hanno stravolto le coordinate, lo spazio e il tempo, del contratto sociale.

La bassa inflazione fa crescere il valore reale dei debiti in tutta l’euro area. Il richiamo all’austerità come valore in sé non è sufficiente. La scarsa comprensione del vuoto di investimenti in Europa è una denuncia dei limiti di visione politica. La caduta del Muro aveva catalizzato la risposta politica europea: individui coraggiosi avevano aperto i confini; l’Occidente aveva riconosciuto le ragioni di investire anche materialmente nel futuro comune; lanciando l’euro, la Ue aveva assecondato l’istinto degli individui, abbattendo i confini, ampliando il mercato e accrescendo la libera circolazione. Poi le paure e le marce indietro. Un quarto di secolo dopo, l’esistenza della Ue è sfidata da chi vuole, non solo a Londra, richiudere i confini. Sentimenti xenofobi stanno dilagando.

In Francia il Fronte nazionale è il primo partito; in Germania il 44% degli elettori ritiene che il partito anti-europeo Alternativa per la Germania rappresenti l’interesse dei tedeschi. La politica si è ritirata dall’ambizione di promuovere il bene pubblico di lungo termine. È tornato il riferimento dei confini nazionali, ne è responsabile anche la gestione della crisi europea in cui a ogni Stato è chiesto prima di tutto di essere autosufficiente: “Chacun sa merde”, a ciascuno il proprio lerciume, come disse nel 2008 a proposito delle banche europee Angela Merkel, proprio il primo leader tedesco che veniva dall’altro lato del Muro. Ora il lerciume è di tutti.

Garanzia giovani, impegnato solo un terzo dei fondi

Redazione Edicola - Argomenti disoccupazione, europa, garanzia giovani, giovani, lavoro, occupazione

Claudio Tucci – Il Sole 24 Ore

Finora «sono stati impegnati 561 milioni di euro» (sugli oltre 1,5 miliardi complessivi a disposizione di Garanzia giovani per il biennio 2014-2015); ma la programmazione attuativa nei territori va avanti ancora a passo lento. Solo 12 regioni (Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Trento) hanno pubblicato avvisi per misure dirette ai Neet; il Piemonte è in dirittura d’arrivo, mentre la Calabria è «in grave ritardo».

Registrati 262mila giovani Neet

I giovani registrati al programma Ue antidisoccupazione giovanile, partito in Italia lo scorso 1° maggio, sono poco più di 260mila (262.171 al 23 ottobre – appena 62mila hanno fatto un primo colloquio con i servizi per l’impiego). Le opportunità di lavoro pubblicate sono 19.109, per un totale di 27.393 posti disponibili (il 71,6% delle occasioni è concentrata al Nord, il 14,6% al Centro, il 13,8% al Sud, solo lo 0,1% all’estero). La fotografia sullo stato di avanzamento di «Youth Guarantee» è stata scattata, ieri, direttamente dal ministro, Giuliano Poletti, nel corso di un’audizione dinnanzi la commissione Lavoro del Senato, presieduta da Maurizio Sacconi. A livello internazionale solo Italia e Francia hanno approvato piani attuativi di Garanzia giovani (gli altri paesi sono indietro). Ma da noi, da Milano a Palermo, «la messa a punto» del programma viaggia a macchia di leopardo: «Alcune regioni, come Lombardia e Piemonte, sono più avanti perchè disponevano già di piani territoriali per i giovani. Altre sono indietro».Risorse da impegnare entro il 2015

Il punto, ha ricordato Poletti, è che le risorse vanno impegnate entro fine 2015 (tassativamente). Poi possono essere spese nell’arco dei tre anni successivi. Finora sono stati impegnati circa 230 milioni per le misure nazionali (oltre 188 milioni per il bonus occupazionale e quasi 40 milioni per il servizio civile). Altri 70 milioni (nazionali) sono in corso d’impegno. Mentre le risorse oggetto di programmazione attuativa regionale sono poco più di 260 milioni, il 22,01% degli 1,1 miliardi totali (al netto dei fondi per bonus occupazionale e servizio civile). Il ministero del Lavoro «sta operando a stretto contatto con le Regioni – ha detto il dg per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, Salvatore Pirrone -. Da un lato, stiamo monitorando le iniziative già messe in campo, dall’altro cerchiamo di dare una spinta propulsiva». Del resto, gli iscritti a Garanzia giovani viaggiano al ritmo di 50mila giovani Neet al mese, e con i soldi attualmente a disposizione il servizio potrà essere garantito «potenzialmente a 4-500mila ragazzi». «Il ministro ci ha dato l’immagine di un piano nazionale che solo alcune Regioni riescono in qualche misura a implementare, sia pure con un generale ritardo – ha commentato il giuslavorista, senatore di Sc, Pietro Ichino -. Cè il grave rischio che gran parte delle risorse messe a disposizione dall’Ue restino inutilizzate».