Debito Pubblico: con Renzi è cresciuto a velocità doppia rispetto a Letta

Da quando Matteo Renzi è presidente del Consiglio il debito pubblico italiano è cresciuto a velocità doppia rispetto al periodo in cui l’inquilino di Palazzo Chigi era Enrico Letta. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro su elaborazione di dati Bankitalia.

Durante i primi 15 mesi di attività dell’attuale governo, infatti, il debito pubblico ha registrato un incremento in valore assoluto di 98,76 miliardi di euro – passando dai 2.119 miliardi di euro del marzo 2014 ai 2.218 miliardi di euro del maggio 2015 – con un aumento medio mensile di 6,58 miliardi di euro.

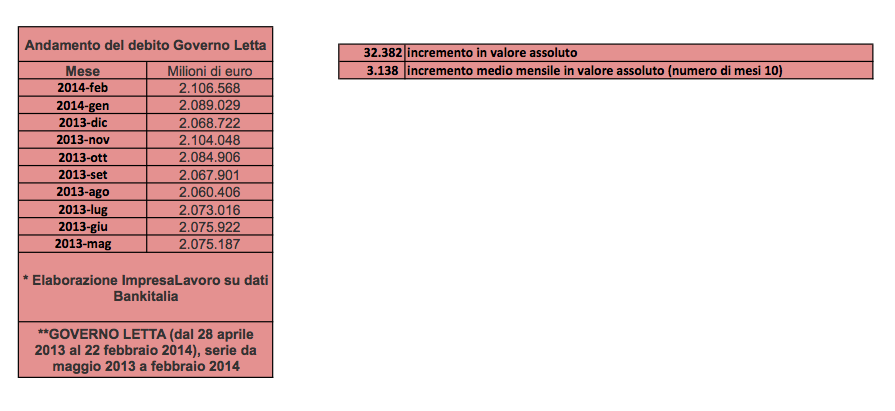

Durante i 10 mesi di attività del governo Letta, il debito pubblico ha invece registrato un incremento in valore assoluto di 31,38 miliardi di euro – passando dai 2.075 miliardi di euro del maggio 2013 ai 2.106 miliardi di euro del febbraio 2014 – con un aumento medio mensile di 3,14 miliardi di euro. Un ritmo di crescita più che dimezzato rispetto a quello fin qui registrato durante il governo di Renzi.