Cuneo fiscale: durante la crisi in Italia cresce di più che in tutte le altre economie avanzate

Continua a crescere l’impatto del fisco sui salari italiani: è questo il risultato di un’analisi del Centro Studi ImpresaLavoro che, rielaborando dati Ocse, segnala come il cuneo fiscale (la somma delle imposte: dirette, indirette o sotto forma di contributi previdenziali) per un lavoratore dipendente (“single e senza figli”) è cresciuto negli ultimi anni del 2,57%, arrivando nel 2015 al 48,96% del costo del lavoro. Un dato in controtendenza rispetto alla media dei paesi dell’Ocse: nelle altre 34 economie internazionali monitorate, infatti, il cuneo fiscale- contributivo scende dello 0,11% rispetto al 2007 e dello 0,72% rispetto al 2000.

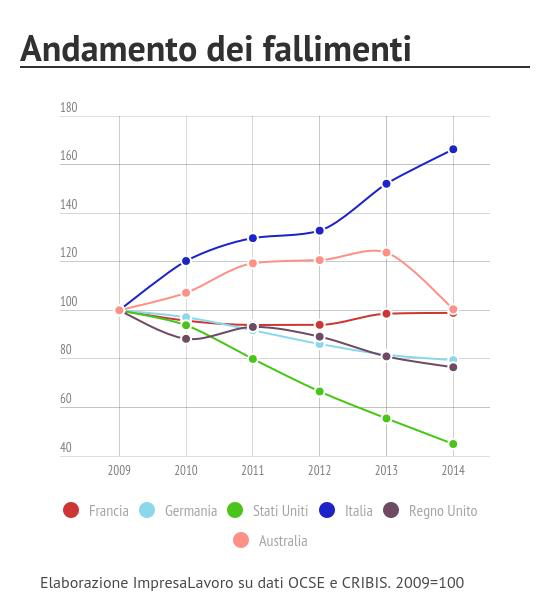

Il sensibile balzo in avanti dell’Italia è un’eccezione tra le grandi economie avanzate: negli Stati Uniti (+0,74%), in Australia (+0,65%), in Spagna (+0,57%) e in Canada (+0,36%) la crescita del cuneo fiscale – pur superiore alla media Ocse – è contenuta in variazioni inferiori al punto percentuale. Mentre in Francia (-1,29%), Germania (-2,36%) e Regno Unito (-3,29%) il carico fiscale è diminuito.

La situazione non cambia se si prendono in considerazione nuclei familiari più complessi. Tra le coppie sposate con due figli in cui lavora solo uno dei due genitori, per esempio, il cuneo fiscale in Italia è cresciuto del 4,14% rispetto al 2007. Tra le economie avanzate, quella italiana è nettamente la performance peggiore. Giappone (+2,99%), Australia (+2,88%), Stati Uniti (+1,47%) e Spagna (+0,92%) hanno comunque visto un incremento del cuneo al di sopra della media Ocse (+0,49%). Mentre in Canada (-0,90%), Germania (-1,49%), Francia (-2,00%) e Regno Unito (-2,04%) il carico fiscale è diminuito rispetto alla situazione pre-crisi.

Lo scenario è leggermente migliore, per l’Italia, prendendo in considerazione le coppie sposate con due figli in cui lavorano entrambi i genitori. Anche in questo caso, il cuneo fiscale italiano è cresciuto rispetto al 2007, ma con un incremento dell’1,55% la performance del nostro Paese è migliore di quella di Giappone (+3,16%) e Australia (+2,79%). Meglio di noi, invece, fanno Stati Uniti (+1,03%), Spagna (+0,59%), Francia (-1,85%), Germania (-2,24%) e Regno Unito (-3,76%).

Rispetto agli anni pre-crisi, insomma, nelle tre tipologie di nuclei familiari prese in considerazione, l’Italia vede sempre aumentare l’incidenza del cuneo fiscale con tassi di crescita sensibilmente più elevati di tutte le grandi economie europee. Questo incremento si è sommato ad un quadro di partenza già di per sé preoccupante. E così in Italia nel 2015 si rileva un cuneo fiscale tra i più alti al mondo. Nel caso del nucleo familiare “single senza figli” il nostro Paese (48,96%) è in quinta posizione (su 34) dietro soltanto, tra le economie avanzate, alla Germania (49,44%) che però, come abbiamo visto, negli ultimi anni sembra avere decisamente invertito la tendenza. Meglio di noi, invece, fanno Francia (48,46%), Spagna (39,56%), Giappone (32,22%), Stati Uniti (31,66%), Canada (31,63%), Regno Unito (30,83%) e Australia (28,35%).

Tra le coppie sposate con due figli in cui lavora solo uno dei due genitori, l’Italia è addirittura terza (su 34) con il 39,87%, dietro a Francia (40,49%) e Belgio (40,41%). Molto distanti Germania (33,97%), Spagna (33,78%), Giappone (26,81%), Regno Unito (26,31%), Stati Uniti (20,71%), Canada (18,84%) e Australia (17,82%).

Il nostro Paese, infine, è in terza posizione (sempre su 34) anche per quanto riguarda le coppie sposate con due figli in cui lavorano entrambi i genitori. Peggio di noi, con un cuneo fiscale del 42,70%, anche in questo caso soltanto Belgio (48,13%) e Francia (43,08%). Tra le economie avanzate, invece, meglio di noi Germania (42,33%), Spagna (36,37%), Giappone (29,16%), Canada (26,89%), Stati Uniti (26,61%), Australia (26,25%) e Regno Unito (26,18%).

Il tema della riduzione delle tasse sul lavoro è stato recentemente affrontato anche dal Cnel che nelle sue “Osservazioni e proposte” al Def (e relative audizioni) ha posto l’accento sull’esigenza di una adeguata e coerente politica per le famiglie a fini di crescita ed equità. Politica che, necessariamente, richiede una seria e profonda revisione del cuneo tributario-contributivo.