La riforma dei contratti è la priorità

Vincenzo Visco – Il Sole 24 Ore

Il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro si è concentrato sulle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, argomento che tutti gli esperti considerano di scarso rilievo pratico, ma che ha una valenza altamente simbolica e quindi risulta politicamente molto rilevante. Il motivo per cui l’articolo 18 è percepito come un simbolo ha a che vedere con la storia stessa del movimento operaio a partire dalla fine dell’800. Il problema di fondo è se il lavoro debba essere liberamente scambiato sul mercato o invece debba essere diversamente regolato e tutelato. La questione rievoca le battaglie sul lavoro minorile, la tutela delle lavoratrici e della maternità, l’orario di lavoro, l’ambiente di lavoro, i diritti di rappresentanza, ecc… In sostanza l’articolo 18 evoca il principio secondo cui i datori di lavoro non possono fare quello che vogliono o ritengono più opportuno nei confronti dei loro dipendenti. Il venir meno di certe tutele o di certi principi rievoca tempi in cui l’equilibrio necessario tra lavoratori e datori di lavoro era profondamente squilibrato e il rischio che si possa tornare indietro.

Del resto anche oggi in Paesi non certo poco importanti la tutela del lavoro appare squilibrata, carente, precaria e talvolta assente. È comprensibile quindi l’attenzione con cui si guarda a questo problema. Queste sono le questioni che, più o meno consapevolmente, sono dietro le polemiche attuali che hanno ovviamente una valenza ideologica e politica in quanto riguardano i poteri effettivi o immaginati della parti in causa. Naturalmente le questioni relative ai licenziamenti discriminatori o disciplinari o comunque privi di una giusta causa possono essere (e sono in pratica) risolti diversamente nei vari Paesi, e non è detto che il reintegro sia necessariamente preferibile al risarcimento, né che l’intervento del giudice sia da preferire a una soluzione arbitrale. Tuttavia è evidente che qualsiasi soluzione si volesse adottare, sarebbe opportuno che fosse condivisa e non imposta, e al tempo stesso che non è utile né ragionevole rifiutarsi di discutere delle soluzioni alternative possibili, se cambiare può portare a miglioramenti.

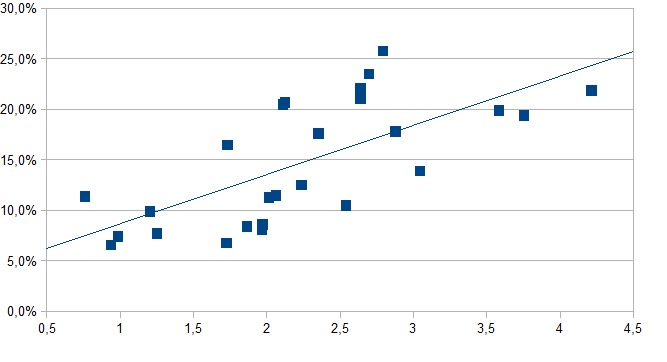

Ma le questioni rilevanti del nostro mercato del lavoro sembrano altre: l’articolo 18 ha, come si è detto, una importanza concreta marginale, anche se sul piano politico la sua aggressione può apparire utile. Il problema di fondo risiede invece nella sistematica perdita di competitività del Paese dopo l’ingresso della moneta unica che avvenne, è bene ricordarlo, in un contesto in cui in tutti i Paesi partecipanti l’inflazione era sotto il 2%, il disavanzo sotto il 3% del PIL, e la bilancia dei pagamenti era in equilibrio, il tasso di cambio lira/euro inoltre – checchè se ne dica – fu a noi favorevole. Subito dopo tuttavia, dall’inizio degli anni 2000, inizia un processo di divaricazione tra la dinamica della produttività (stagnante) e quella dei salari nominali (crescente). La divergenza riflette due fattori fondamentali: l’andamento dell’inflazione, superiore alla media europea, e la carente capacità di innovazione del sistema.

In poco più di 10 anni abbiamo così perso 30-40 punti di competitività rispetto alla Germania che ha affrontato l’ingresso dell’euro con una incisiva riforma del mercato del lavoro e della contrattazione promossa dal governo, ma condivisa da imprese e sindacati. In Italia il meccanismo contrattuale è rimasto invece lo stesso, furono inoltre assicurati in più occasioni rinnovi dei contratti del pubblico impiego che si sarebbero dovuti evitare e che hanno svolto la funzione di pivot rispetto al resto del mercato del lavoro; inoltre anche negli altri settori protetti dalla concorrenza si manifestavano fenomeni analoghi, e alla fine anche i contratti dell’industria erano spinti verso una crescita non giustificata dalla produttività. Il risultato è stato una perdita di esportazioni, di reddito e di occupazione, una carenza di investimenti, un peggioramento delle condizioni di bilancio, nonostante l’aumento della tassazione. L’esplosione della crisi finanziaria e la pretesa dei Paesi creditori di imporre ai soli Paesi in deficit l’onere dell’aggiustamento hanno fatto il resto. È dal sistema di contrattazione che occorre quindi iniziare, esso va reso flessibile sia a livello privato che pubblico, sia a livello aziendale che territoriale, con l’obiettivo di far crescere contemporaneamente sia la produttività (investimenti pubblici e privati) che i salari.

Oggi ciò non avviene, anzi avviene il contrario. Per esempio, se si esamina l’ultimo contratto dei metalmeccanici si vede che esso prevede per il 2014, anno di recessione e di deflazione, un incremento salariale superiore al 2% che poteva apparire modesto e moderato quando il contratto fu firmato nel dicembre 2012, ma che risulta oggettivamente stravagante ex post nella situazione attuale in cui non tutte le imprese, anzi probabilmente molto poche, sarebbero in grado di onorare gli impegni senza conseguenze negative. Gli interventi sul mercato del lavoro dovrebbero quindi farsi carico e trovare soluzioni per questi problemi che sono quelli rilevanti. E non si dica che l’Italia è diversa dalla Germania a causa della presenza prevalente di piccole imprese, in quanto la necessaria elasticità salariale e di organizzazione del lavoro potrebbe essere assicurata anche da apposite contrattazioni in sede locale e territoriale, tenendo conto della localizzazione delle imprese, e di altri specifici fattori di costo. I cambiamenti necessari sono quindi molti e profondi. Si tratta di avere coraggio e consapevolezza da parte sindacale e imprenditoriale ed equilibrio e capacità di leadership da parte del governo. Ma nella situazione attuale non mi sembra esistano altre alternative.