Ecco come salvare l’Italia

di Massimo Blasoni – Libero

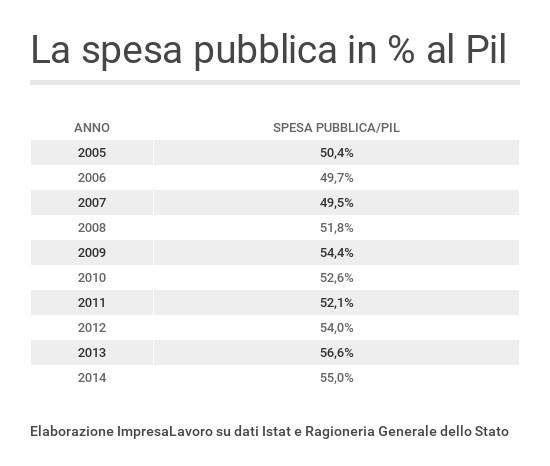

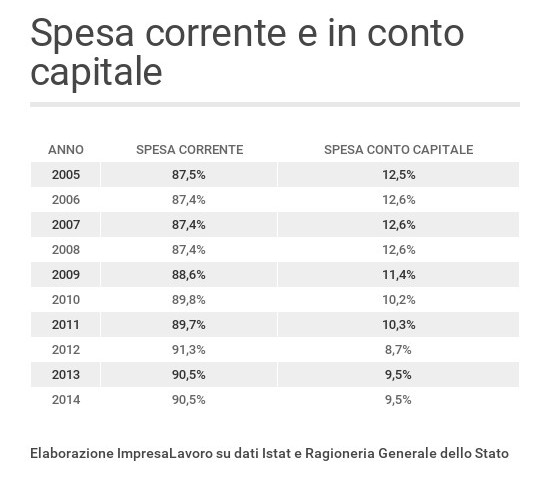

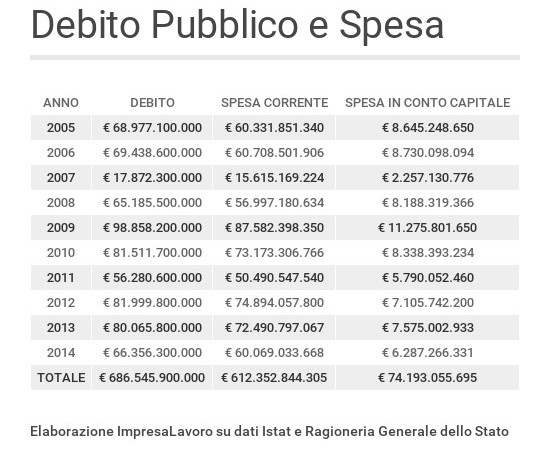

«È maggiore il nostro Pil o quello russo? Molti propenderebbero per Mosca. Non è così, il nostro è superiore, a leggere i dati dell’FMI, e pur sempre siamo gli ottavi al mondo. Questo per dire che siamo abituati alla nostra sottorappresentazione, con ovvi effetti negativi. Dunque prima cosa crederci» dice Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Secondo: dobbiamo investire in innovazione e digitalizzazione. Siamo 25esimi su 28 in Europa, dietro di noi solo Grecia, Bulgaria e Romania. Il mondo, velocissimo, sta cambiando: si stima che nei prossimi vent’anni metà delle attuali professioni saranno sostituite dall’automazione. Perderemo milioni di posti di lavoro ma ne nasceranno altri, nuovi, tecnologici. Un’opportunità per un Paese con scarse materie prime. Occorre però investire e aprirsi alle novità. Terzo: è difficile fare impresa in Italia. Siamo tra i peggiori quanto a tempi per i permessi di costruzione e il nostro mercato del lavoro si occupa troppo di forme e garanzie e poco di occupabilità. Serve un cambiamento radicale. Quarto: occorre ridurre il debito e dunque la spesa pubblica che non è solo eccessiva ma soprattutto è mal distribuita. Continuiamo a diminuire gli investimenti e avremmo invece bisogno di nuove infrastrutture fisiche e digitali, mentre cresce inarrestabilmente la spesa corrente. Quinto: è necessario ridurre le tasse, ovvio. Non potendo abbattere genericamente il carico fiscale bisogna, in modo mirato, tradurre la detassazione in uno sprone agli investimenti. Ad esempio rafforzando i super ammortamenti per l’acquisto di beni aziendali o reintroducendo misure come il decreto Tremonti del 1994 che consentiva alle startup giovani per tre anni di non pagare tasse azzerando pure tutti gli adempimenti burocratici. Funzionò? Con me sì, oggi la mia azienda occupa 2.300 persone».