Gli aguzzini delle multe: Milano batte Firenze

di Adriano Scianca – La Verità

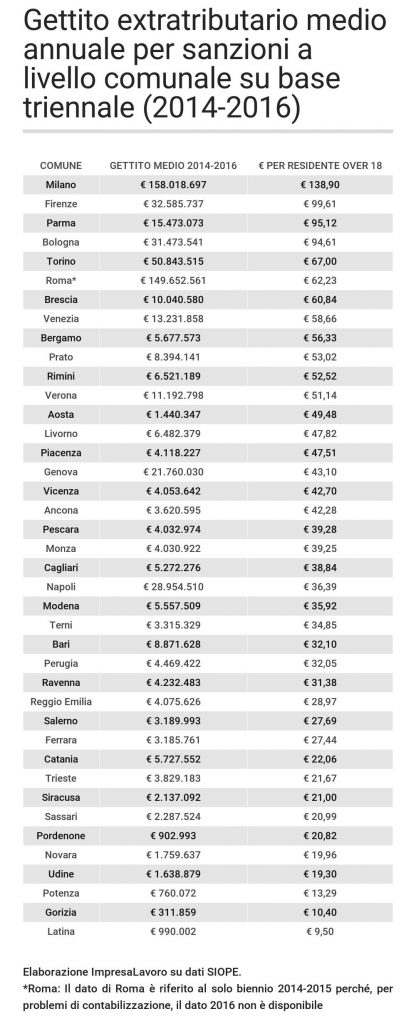

Le multe stanno diventando una tassa occulta per gli italiani. È Milano la città che, in rapporto ai cittadini maggiorenni residenti, incassa di più dalle multe (138,90 euro a testa, per un gettito medio annuo di circa 158 milioni di euro). Il dato emerge dallo studio effettuato dal Centro studi ImpresaLavoro a partire dai dati del Siope, il Sistema informatico sulle operazioni degli enti pubblici. Oltre al capoluogo lombardo, la città più tartassate da sanzioni amministrative, ammende e oblazioni sono Firenze (99,61 euro a testa, per un gettito medio annuo di circa 32,58 milioni di euro), Parma (95,12 euro a testa ogni anno, per un gettito medio annuo di circa 15,47 milioni di euro), Bologna (94,61 euro a testa, per un gettito medio annuo di circa 31,47 milioni di euro) e Torino (67 euro a testa, per un gettito medio annuo di circa 50,84 milioni di euro).

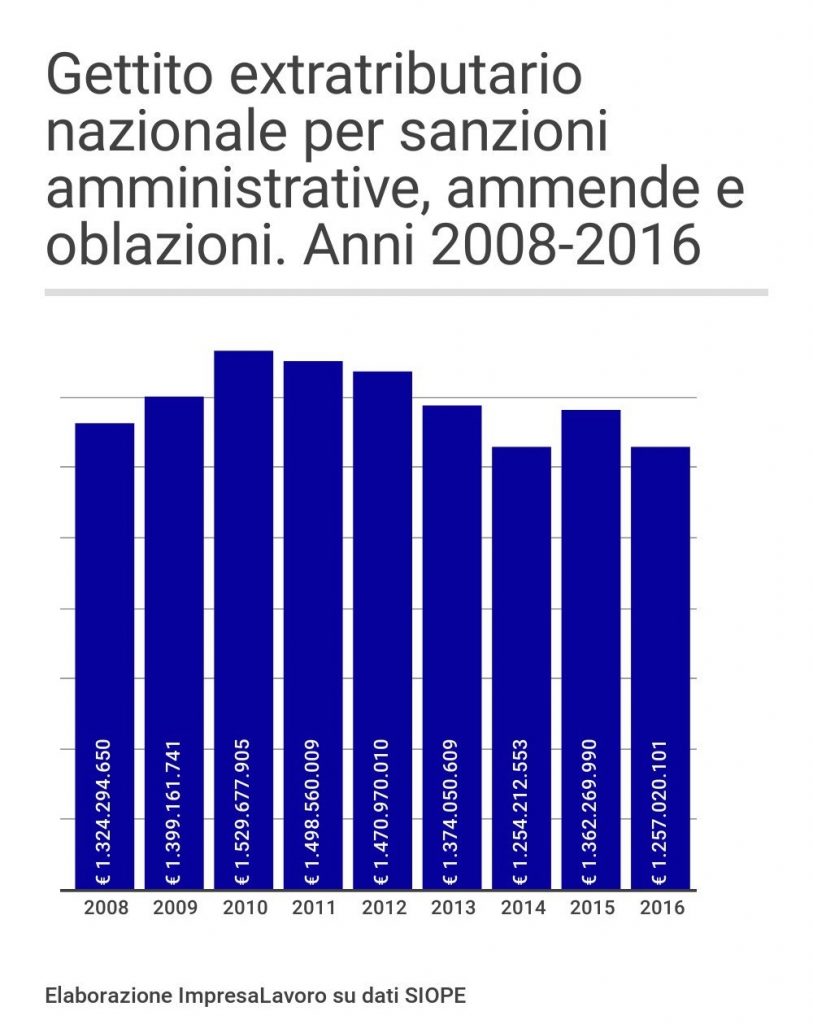

In generale, negli ultimi tre anni i Comuni italiani hanno incamerato 3,87 miliardi di euro di gettito extra-tributario grazie alle multe. Le risorse che i municipi ogni anno derivano da questa fonte di guadagno è stabile nel triennio, attestandosi a circa 1,3 miliardi di euro su base annua. Nel 2016, i bilanci dei Comuni potranno contare su incassi complessivi per 1 miliardo 257 milioni di euro. Un dato in leggera discesa rispetto a quello del 2015, quando gli incassi da multe erano arrivati a 1 miliardo 362 milioni e leggermente superiore al dato del 2014 (1 miliardo 254 milioni).

Si noterà che, nella speciale classifica delle città con i contribuenti più «spremuti», manca Roma. C’è in realtà una spiegazione «tecnica»: nel 2016, per problemi legati alla contabilizzazione e comunicazione degli incassi al sistema centrale Siope, i dati della capitale non sono disponibili in forma completa e quindi manca al conteggio complessivo una fetta importante delle sanzioni incassate nel 2016 dall’amministrazione romana. «Quest’anno – ha spiegato Elisa Qualizza, ricercatrice di ImpresaLavoro citata da Repubblica – abbiamo notato valori anomali legati al Campidoglio: se nel 2014 a questo punto dell’anno stimavamo 153 milioni di incassi, e nel 2015 eravamo in linea con 145 milioni, per il 2016 avremmo dovuto scrivere un dato di 46 milioni. Chiaramente non è giustificabile ma imputabile a un difetto contabile». Ecco perché il dato complessivo del 2016 può dirsi sottostimato.

Di sicuro si sa che l’amministrazione Raggi intende attingere proprio al bacino delle multe per colmare la ciclopica voragine dei conti capitolini, a partire da quelle non riscosse, che a Roma sarebbero addirittura più di quelle incassate. In una delibera propedeutica al bilancio previsionale 2017, già approvata dalla Giunta a Cinque Stelle e in attesa del nulla osta dell’aula Giulio Cesare, per l’anno venturo si stima un incremento di 21 milioni nelle entrate derivanti dalle multe rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le multe già staccate e non ancora riscosse, la Raggi punta a un incremento di oltre un terzo degli incassi, da 115 a 155 milioni di euro. Va detto che, in generale, nel quinquennio 2010-2015 il gettito extra-tributario per sanzioni amministrative, ammende e oblazioni riscosso dai Comuni italiani è diminuito di 272,5 milioni di euro. Le cifre complessivamente incamerate sono infatti passate da 1 miliardo 529 milioni nel 2010 a 1 miliardo 257 milioni nel 2015 (-17,82%). Nel 2015 il trend delle riscossioni era rimasto sostanzialmente stabile (+o,24%, pari a circa 3 milioni di euro), passando da 1 miliardo 254 milioni di euro nel 2014 a 1 miliardo 257 milioni di euro nel 2015.

Ciò non toglie che spesso, anziché essere sacrosante punizioni per automobilisti indisciplinati, e quindi potenzialmente pericolosi o dannosi per il prossimo, le multe si rivelano essere facili scorciatoie per amministratori in crisi di ispirazione, con lo specifico obiettivo di fare cassa, costi quel che costi. Anche con l’aiuto delle nuove tecnologie. I vigili urbani, per esempio, sono appena entrati in possesso di «Nuvola It urban security-street monitoring», un dispositivo in grado di segnalare in tempo reale diverse infrazioni, come il passaggio nelle zone a traffico limitato, la mancata revisione del veicolo, la sosta irregolare o l’assicurazione scaduta. Il sistema per ora è stato adottato dal Comune di Pisa ma presto potrebbe essere preso in considerazione da altri Comuni. Ai vigili basterà il numero di targa e verranno rilevate tutte le irregolarità. Per non parlare di Pegasus, sorta di «elicottero-radar» già in uso in Spagna e che sta per arrivare in Italia. Si tratta di un sofisticato sistema comprendente un radar, attraverso cui è molto piu semplice monitorare il traffico e quindi chiunque infranga i limiti di velocità. In termini numerici, lo scato rispetto ai radar fissi è notevole: 17% di controlli contro il 3%.