Jobs Act: altro che Thatcher, questo è riformismo europeo

Giorgio Tonini – Europa

Alla fine, dopo settimane nelle quali l’attenzione si era concentrata sul dibattito interno al Partito democratico, tra gli stucchi e gli ori di palazzo Madama, è andato in scena l’ennesimo atto del copione Grillo-contro-Renzi, apparentemente il più duro e aspro, in effetti il più favorevole al premier e al Pd. È vero, i grillini sono riusciti a rovinare lo spot mediatico dell’approvazione in prima lettura del Jobs Act a Roma, in contemporanea con lo svolgimento del vertice europeo sul lavoro a Milano. Il voto di fiducia, originariamente previsto nel pomeriggio di ieri, è slittato alla tarda serata. Ma per riuscire nel suo intento, il gruppo di opposizione più arrabbiato ha dovuto mandare in onda un reality autolesionistico: la dimostrazione plateale, prodotta dal solito, sguaiato e a tratti squadristico ostruzionismo d’aula, dell’assoluto vuoto di proposte e dell’altrettanto clamorosa assenza di visione del movimento grillino, rispetto al nodo politico cruciale del nostro tempo, quello della riorganizzazione delle regole che presiedono al mercato del lavoro, in vista di un rilancio della crescita e dell’occupazione.

Il disegno di legge delega proposto dal governo, discusso per mesi in commissione e ora trasformato in un maxiemendamento, sul quale è stata posta la questione di fiducia, ha finito così per risaltare ancor più come una via al tempo stesso obbligata e creativa, concreta e coraggiosa. I consensi raccolti da Renzi al vertice di Milano, a cominciare da quelli del presidente del parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz, stanno lì a dimostrarlo. In effetti, il disegno di legge Poletti rappresenta una svolta, culturale prima ancora che politica, sul tema cruciale della regolazione del mercato e dei rapporti di lavoro.

Attraverso il Jobs Act, governo Renzi e Partito democratico propongono al paese un nuovo patto per il lavoro, basato su un nuovo compromesso tra impresa e lavoratori, tra flessibilità e sicurezza. L’inadeguatezza dell’attuale sistema di regole, nato sull’onda dell’autunno caldo di quasi mezzo secolo fa, beninteso una pagina gloriosa della nostra storia, ma per l’appunto parte di un mondo che non c’è più, quello della fabbrica taylorista, è da tempo sotto gli occhi di tutti, almeno di tutti coloro che vogliano guardare con occhio limpido alla realtà.

Si tratta di una inadeguatezza che ha prodotto nel tempo esiti drammatici: siamo in coda a tutte le classifiche per livello di produttività, per livelli salariali netti, per tasso di occupazione. Siamo da anni e anni il paese che cresce meno quando gli altri crescono e che arretra più gravemente quando gli altri arretrano. Dunque, non c’è tempo da perdere, c’è da stringere, subito, un patto nuovo. Il Jobs Act è questo, un nuovo compromesso, che rimuova, da un lato, gli ostacoli che si sono ammassati negli anni a quella che Schumpeter chiamava la «distruzione creativa»: vecchie imprese e vecchi posti di lavoro che muoiono perché non servono più, mentre se ne creano di nuovi, per rispondere a nuovi bisogni, perché solo in questo modo si generano efficienza e produttività, in definitiva reddito e ricchezza per il paese. E che dia vita, dall’altra parte, ad una nuova generazione di diritti e di strumenti di tutela, pensata per una nuova generazione di lavoratori, che sempre meno potrà limitarsi a pensare se stessa nel posto di lavoro e sempre più dovrà organizzare la sua lunga marcia nel mercato del lavoro.

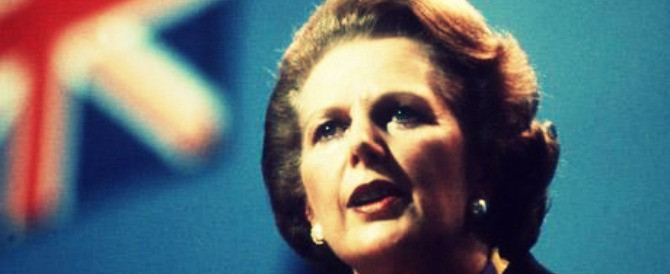

Per questo il vecchio articolo 18, quello del 1970, in parte sopravvissuto nella riforma Fornero, non serve più, mentre è necessario e urgente dar vita al welfare che ancora ci manca: un sistema universale di assicurazione contro il rischio disoccupazione, insieme ad un sistema di ricollocazione del lavoratore che perde il lavoro, verso un altro lavoro, attraverso l’organizzazione dell’incontro tra la domanda e l’offerta. Altro che thatcherismo, questa è la nuova socialdemocrazia europea, quella della quale il Pd fa parte. Da leader.