Ultimatum degli imprenditori al premier

Davide Giacalone – Libero

Bella, la relazione di Marco Gay all’annuale convegno dei giovani confindustriali. Ne metto in evidenza sei punti, che ne descrivono contenuto e taglio. In corsivo il riassunto di quanto detto da Gay, che di quei giovani è presidente.

1. Non possiamo continuare a cambiare le norme e i riferimenti fiscali, nel frattempo rispedendo al mittente finanziamenti europei non utilizzati. Ovvio, si dirà. Mica tanto, visto che ad ogni riforma i mezzi di comunicazione annunciano il cambiamento del mondo, così incentivando il politico desideroso d’apparire più a sventolare bandiere che a contabilizzare risultati. Si potrebbe mettere una regola: ogni riforma deve immediatamente portare a una diminuzione delle norme su eguale materia, altrimenti non è valida.

2. La via giudiziaria alle mani pulite ha fallito. Ha distrutto qualche partito, cambiato qualche consiglio d’amministrazione, ma non è servita a rendere migliore l’Italia. «Perché è stata una resa di conti interna al vecchio sistema». Non serve aggiungere altro.

3. Il rapporto fra affari e politica s’è incancrenito perché si sono lasciate aperte tre piaghe: il finanziamento della politica; la regolamentazione dei partiti; e quella delle lobbies. Tre leggi mancanti. Mancanze che derivano da un comune ceppo ipocrita (e totalitario), ovvero il volere ciascuno essere interprete degli «interessi generali», considerando degradante incarnare quelli reali, per loro natura parziali.

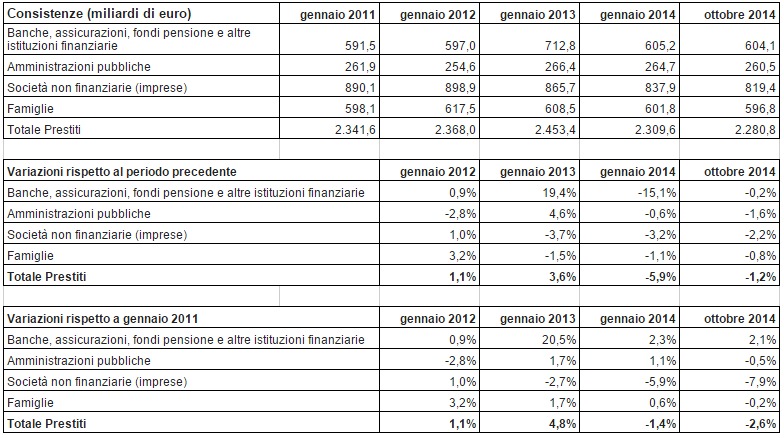

4. Dobbiamo imparare a contabilizzare i risultati, misurando il rapporto tra cause ed effetti, fra promesse e realtà. Altrimenti le riforme saranno solo un cambiar di nome a cose e concetti sempre più consunti. In assenza di dati accettati le discussioni si fanno ideologiche, e quando le ideologie tramontano diventano scontri di tifosi. Il fatto è che noi già avremmo diversi istituti preposti ai dati e alle misurazioni, cui si somma un numero divertente di presunte autorità indipendenti. Solo che le nomine hanno targhe politiche. Gay ha ragione, ma faccia attenzione in casa, in quella Confindustria di cui si commentavano, qualche tempo fa, le previsioni di crescita italiana al di sopra del 2%. Quello che Brera avrebbe defìnito: un tiro alla viva il parroco.

5. Passi per gli 80 euro, l’Irap, le defiscalizzazioni, tutte non misurate negli effetti, ma, alla fine, qual è la politica industriale? La lascia come domanda, perché non c’è risposta. È cosi: tante tessere del mosaico, alcune apprezzabili, altre orribili, ma senza il disegno. Critica che vale per questo governo, ma anche per un’intera stagione.

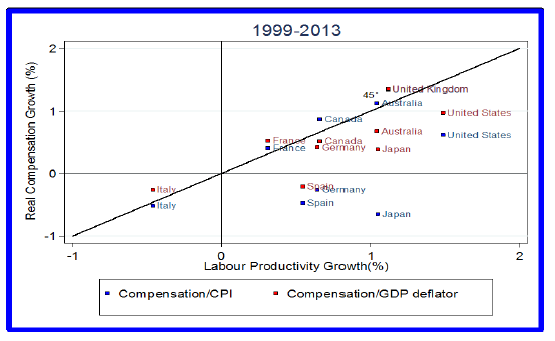

6. Al governo proponiamo uno scambio: noi industriali ci assumiamo l’onere di far crescere le nostre aziende, il che significa investire (ma non possiamo riuscirci se la defiscalizzazione inglese, per le nuove società, è all’85%, mentre da noi si ferma al 20), voi governanti v’incaricate di sgomberare il mercato dalle macerie giudiziarie, dai blocchi amministrativi, dai ricorsi infiniti e dalle 32mila stazioni appaltanti. Volesse il cielo. Ma sta accadendo il contrario.

Le nuove aziende cercano ambienti meno ostili, mentre le novità legislative, dall’abuso di diritto al falso in bilancio, sembrano fatte apposta per allargare la centralità togata. Qui occorre saper fare i conti non solo con la politica, ma, appunto, con la forza degli interessi. Gay ha detto che vogliono sporcarsi le mani. Bravo, è il modo migliore per avere la coscienza pulita. Ha anche detto che alle regionali tutti hanno perso, perché gli elettori hanno voltato le spalle alle urne. Secondo me anche perché ciascuno ha incassato una sconfitta della propria strategia (si fa per dire). Temo che non basteranno i guanti, ci vorranno anche gli stivali.