Pil in calo, tutti chiedono una scossa al governo

Avvenire

I dati resi noti dall’Istat sul Pil in calo. O meglio sullo stato di recessione, hanno aperto un dibattito intenso e molto vasto. Impossibile riassumerlo in tutti i sui aspetti. In sintesi politici, economisti e imprenditori chiedono una scossa al governo per uscire dalla recessione. E dal governo si fa sapere che si andrà avanti con decisione per fare le cose che vanno fatte:

” Un dato negativo, ma ci sono anche aspetti positivi, la produzione industriale sta andando molto meglio e i consumi continuano seppur lentamente a crescere”. Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan commenta il dato sul Pil del secondo trimestre e punta sul positivo e sulle cose da fare. “Se ne esce – dice Padoan – continuando con la strategia del governo, riforme strutturali, semplificazioni, aumento della competitività”. Il ministro poi assicura ancora una volta che non ci saranno manovre autunnali.

“Certo questi dati sul Pil non ci fanno stare contenti, ma tutto quello che stiamo mettendo in campo lo stiamo facendo proprio perché ci rendiamo conto della straordinaria urgenza della situazione – spiega il ministro allo Sviluppo economico Federica Guidi – Ma i primi segnali di inversione di tendenza ci sono: ad esempio sono tornati a salire i mutui per le famiglie. E questo di solito è un dato che precede una ripresa su più larga scala. Anche il credito al consumo sta migliorando e gli stock di crediti per le piccole e medie imprese si sono stabilizzati” Sulla necessità di attrarre investimenti, Guidi ha poi ha sottolineato che la frammentazione che abbiamo oggi non funziona: senza spendere un euro di più dobbiamo accorpare le strutture esistenti, dall’Ice a Invitalia, e renderle più efficienti. Quindi, puntare ad avere una cura maniacale nell’attrarre investimenti con una attenzione alle esigenze di ogni azienda.

“Dal 2007 al 2010 – fa notare Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia – il Dpef veniva presentato tra giugno e settembre. Pertanto, i tecnici avevano maggiori livelli di certezza statistica che consentivano di avvicinarsi più puntualmente al dato reale di crescita di quell’anno. Dal 2011, invece, l’Ue ha obbligato il Governo in carica a presentare il Documento di Economia e Finanza ad aprile. Questa anticipazione ha reso il lavoro dei tecnici molto più arduo – sostiene Bortolussi – con il risultato che la forbice si è allargata e gli obbiettivi di bilancio sono stati raggiunti solo attraverso manovre correttive redatte in autunno”.

“Sapevamo, come ho sempre detto, che il problema nostro è del secondo semestre, gli effetti li vedremo nel secondo semestre quindi non c’è bisogno di allarmarsi”. Così il sottosegretario Graziano Delrio, uscendo da Palazzo Chigi, valuta i dati sul Pil, sostenendo che “questo secondo trimestre era abbastanza scontato che avesse un’inerzia simile al primo, ma sono più preoccupato del dato complessivo europeo”.“Il nostro senso di responsabilità ci porta a dare un contributo decisivo in materia di riforme. Ma non possiamo non rilevare l’inadeguatezza di Renzi e del suo governo di fronte alle vere esigenze del Paese”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri (FI).

“È evidente che non possiamo affrontare le difficoltà che si I dati disastrosi del Pil sono una nuova mazzata su un’economia che già soffriva di stagnazione, disoccupazione e chiusura di migliaia di imprese.” Lo sostiene in una nota Marco Venturi, presidente della Confesercenti: È un’Italia in quarantena da 11 trimestri, mentre aumenta il rischio di gettare al vento anche il 2014″. “Se il 2014 terminasse con un -0,3% di Pil, secondo nostri calcoli l’aggravio di spesa pubblica sarebbe nell’ordine di 10-15 miliardi di euro, ovvero preziose risorse sottratte alla crescita. Anche sul fronte dei consumi ci troveremmo nuovamente a mal partito con una prevedibile flessione nel 2014 di circa 814 milioni di euro”, aggiunge Venturi: “è inutile girarci attorno, siamo all’allarme rosso. Bisogna reagire in fretta”.

“Il dato del Pil relativo al secondo trimestre comunicato oggi dall’Istat va oltre ogni previsione negativa e unito a quello del I trimestre mostra un Paese in recessione. A questo punto bisogna assolutamente accelerare ogni investimento pubblico e provare rapidamente a raddrizzare la barca per chiudere l’anno con un segno di crescita positiva”. Lo affermaGuglielmo Epifani, presidente della commissione Attività Produttive della Camera, secondo il quale “Tutto il Paese si deve concentrare attorno al tema dell’economia e dell’occupazione”.

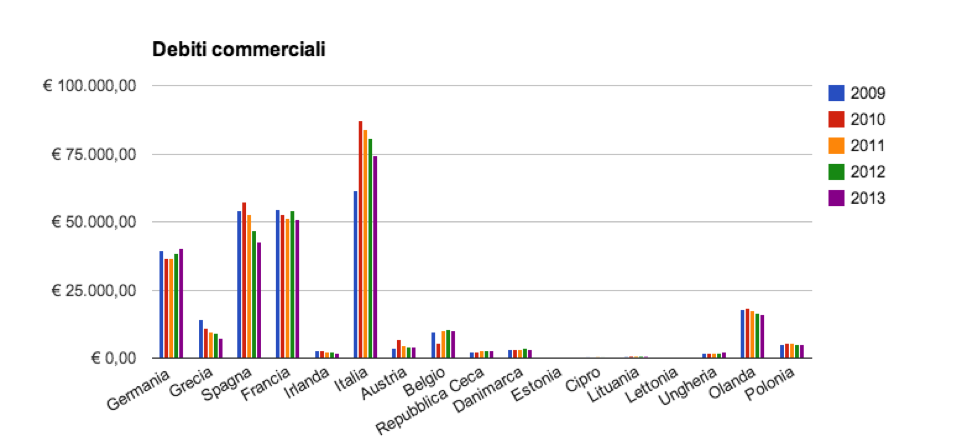

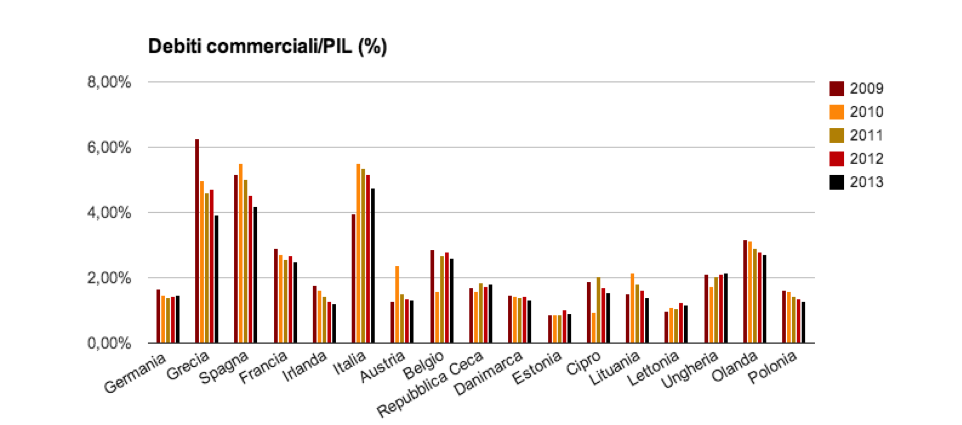

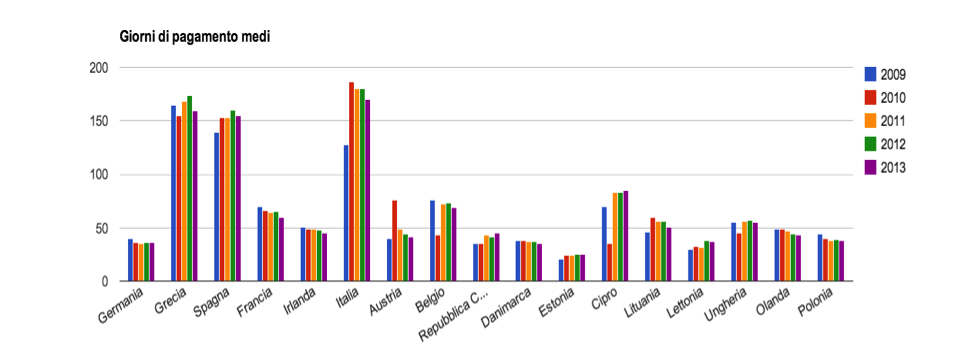

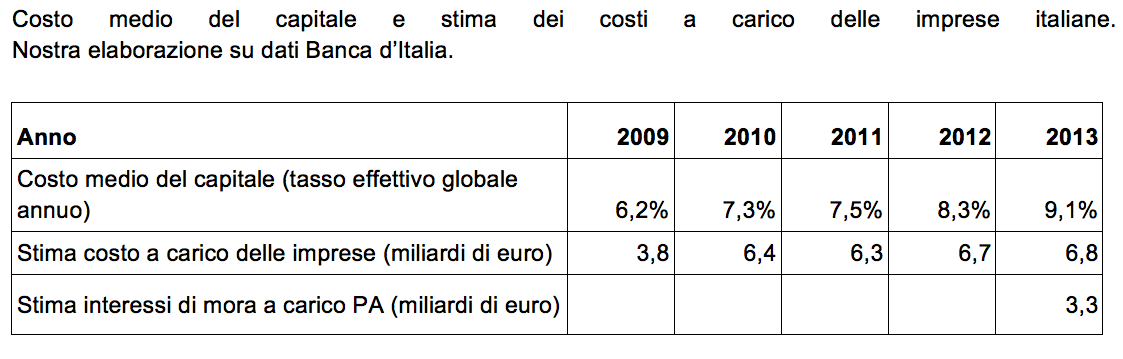

“Il Paese è da ricostruire, ma non servono altre manovre, piuttosto ci vogliono investimenti in nuove fabbriche e infrastrutture”. Così l’economista Giacomo Vaciago commenta il calo del Pil nel secondo trimestre e il ritorno dell’Italia in recessione. “Il 12 febbraio scorso – spiega l’economista – una settimana prima di lasciare Palazzo Chigi, Enrico Letta ha scritto: l’Italia è ancora fragile, ma è pronta per essere ricostruita. Quella dichiarazione la sottoscrivo in pieno. Fragile vuol dire che quando ci sono guai in giro per il mondo, vedi l’Ucraina a un tiro di schioppo, l’Italia ne subisce le conseguenza. Da ricostruire vuol dire che dobbiamo rimboccarci le maniche, fare gioco di squadra e smetterla di litigare stupidamente in Senato per far ripartire l’economia a ricostruire il Paese”. “Ma attenzione – precisa Vaciago – ricostruire non vuol dire fare manovre e dunque continuare a flagellarci, ma significa fare investimenti. Il Paese non cresce da venti anni e va indietro da cinque. È stato come un terremoto, abbiamo perso il 20% delle nostre fabbriche. Dobbiamo ricostruirle e fare nuove infrastrutture, andare avanti”.“La recessione in atto dell’economia italiana – che purtroppo si colloca in un quadro europeo complessivamente stagnante – richiede lo stimolo di straordinarie riforme strutturali rivolte a cambiare il mercato del lavoro, il sistema tributario, la pubblica amministrazione con particolare riguardo alla giustizia”. Ha invece detto in una nota Maurizio Sacconi, capogruppo al Senato del Nuovo Centrodestra aggiungendo che “il ceto politico non può fuggire dalle proprie responsabilità. Esso deve, al contrario, incoraggiare a fare cose che in condizioni migliori possono risultare più difficili. Questa è l’ora delle grandi scelte”.“In questa fase più che interventi di riforma strutturale, sono necessari maggiori stimoli alla domanda che coinvolgano l’Europa: politiche per il sostegno della congiuntura nei paesi core e rimodulazione del percorso di consolidamento del fiscal compact nei periferici”. È quanto sostiene il capo economista di Nomisma, Sergio de Nardis.“Diventa sempre più complesso, garantire il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione entro il 21 settembre così come annunciato nei giorni scorsi dal Governo”. È quanto osserva il presidente di ImpresaLavoro Massimo Blasoni. “Con questi numeri il governo rischia di trovarsi le mani legate – sostiene Blasoni – da un lato ha molte meno risorse libere da impiegare per lo sblocco dei crediti della Pubblica amministrazione, dall’altro non potrà ricorrere agevolmente a nuovo debito per procurarsi le dotazioni necessarie al pagamento completo di queste somme, così come immaginato in un primo momento. Il rischio concreto è che, anche per il 2014, le imprese saranno costrette a ‘subire’ costi indotti dall’inefficienza pubblica del cattivo pagatore statale per sette miliardi di euro: una tassa occulta che rischia di diventare insostenibile”.“Dalla caduta non si salva neppure l’agricoltura”, nota il presidente della Cia-Confederazione italiana agricoltori, Dino Scanavino, secondo il quale il settore “paga anche gli effetti del clima, sempre più segnato da eventi estremi. Serve uno scatto in avanti dal governo, con misure strutturali a sostegno dei redditi delle famiglie e provvedimenti attenti ai bisogni reali delle imprese settore produttivo, neanche l’agricoltura che nei primi tre mesi dell’anno era stato l’unico comparto a crescere con un aumento del 2,2% del valore aggiunto. Purtroppo la situazione di stagnazione del Paese, con i consumi fermi e la deflazione a sottolineando come il quadro dei consumi delle famiglie sia completamente negativo anche per quanto riguarda gli alimentari”.Bisogna essere tutti i giorni sulla stampa internazionale per spiegare ciò che l’Italiaha detto e fatto, dimostrare quanto abbiamo resistito alla crisi senza chiedere aiuto a nessuno e con numeri impressionanti: basta vedere gli interessi sul debito. Nessun altro Paese Ue può reggere il paragone”. Fa notare l’economista Alberto Quadrio Curzio in un’intervista: “L’Italia ha dimostrato nella crisi una capacità di resistenza straordinaria che è quella tipica dei maratoneti. È l’unico Paese dell’Eurozona che ha sopportato manovre di finanza pubblica senza nessun cappello protettivo dal punto di vista dei poteri spettanti alla Commissione e al Consiglio d’Europa”.

“Ma con queste manovre correttive – continua l’economista – il nostro Pil è andato dov’è andato: perché con una pressione fiscale al 54% del Pil c’è poco da fare crescita”. Adesso, oltre alla strada europea, c’è un’altra “strategia per attuare la tempistica del maratoneta: procedere sollecitamente con la spending review per riallocare la spesa Tutti gli spazi di risparmio che riuscissi ad ottenere, li metterei in un rilancio infrastrutturale del Paese. E accanto alla spending penso alle privatizzazioni i cui proventi almeno in parte dovrebbero spingere gli investimenti infrastrutturali”.