ImpresaLavoro, oltre 200 persone al convegno con Nicola Porro e Massimo Blasoni

Udine20

“Sold out” per l’incontro di ieri sera a palazzo Kechler dal titolo “Estate 2016: opinioni su economia, lavoro, Tv e giornali” . Oltre duecento persone erano presenti al convegno organizzato dal Centro Studi “ImpresaLavoro” che ha visto protagonisti il Presidente di “Impresalavoro”, l’imprenditore udinese Massimo Blasoni e il conduttore televisivo NIcola Porro, vicedirettore de Il Giornale e reduce dalla fortunata esperienza alla guida di Virus, in prima serata su Rai2. Introdotti dal direttore del Centro Studi, Simone Bressan, i due protagonisti sono stati incalzati dalle domande del giornalista Vittorio Pezzuto. Blasoni e Porro si sono confrontati in un acceso dibattito sull’attualità economica e sui principali temi in agenda in queste settimane: dalla Brexit alla crisi delle banche, dall’emergenza profughi al futuro delle pensioni.

In apertura, Nicola Porro ha raccontato i retroscena della sua dipartita dalla RAI parlando di “mano forte della censura televisiva”. Con una versione “politically correct”, la RAI ha dato il benservito al giornalista motivando una volontà di “trovare nuovi linguaggi televisivi”. “in un contesto storico così delicato mi hanno voluto imbrigliare, togliere la possibilità di parlare dimostrando una debolezza politica scollegata alla realtà”, ha sottolineato Porro.

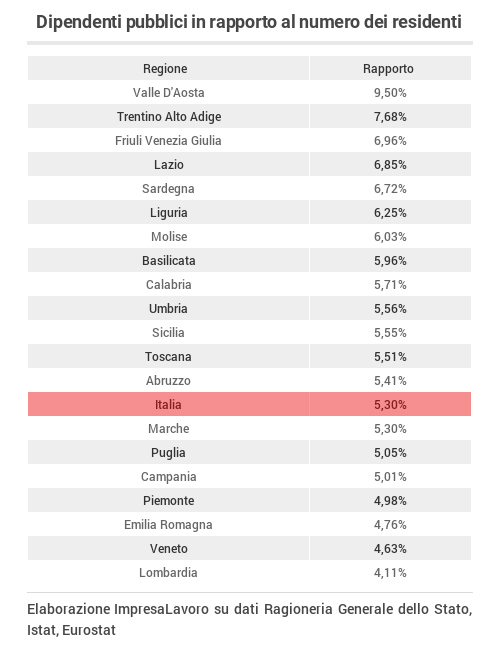

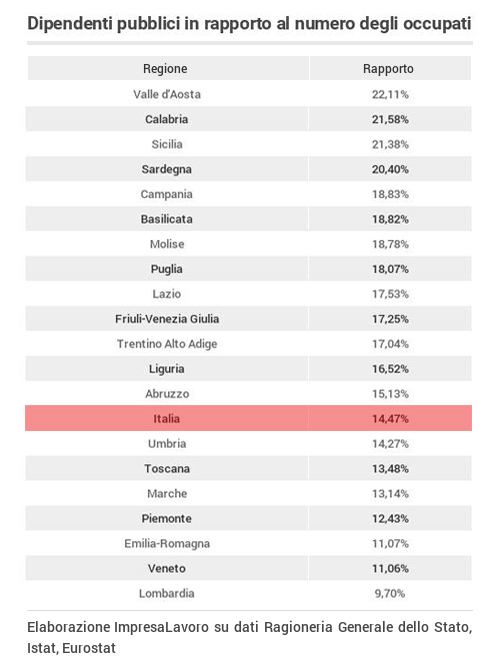

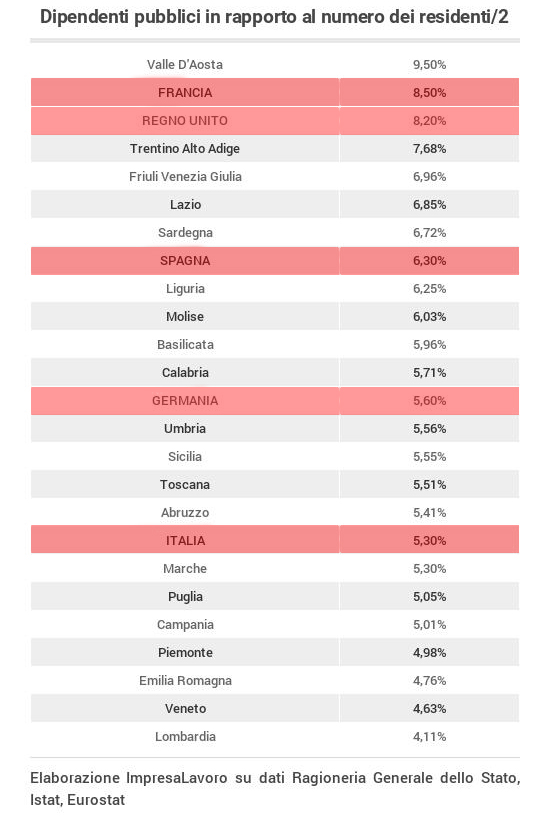

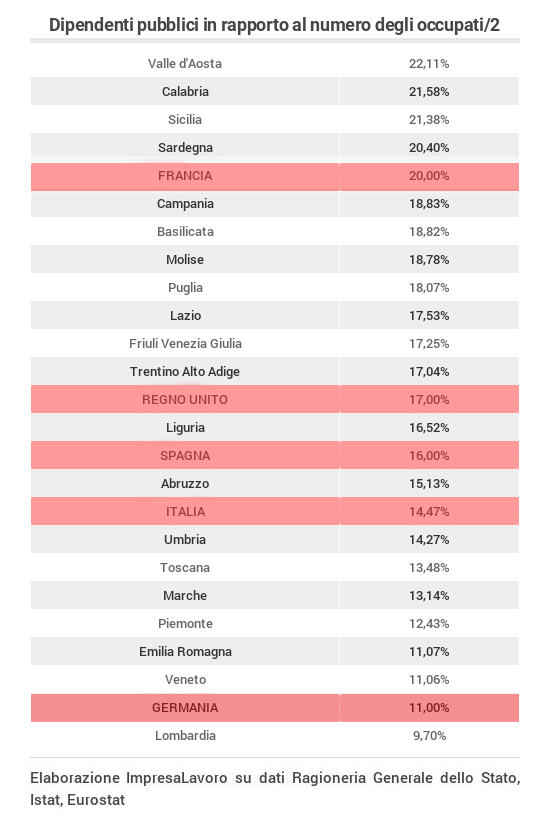

Numerosi i temi di grande attualità affrontati durante la serata. Dall’immigrazione, della quale Blasoni ha evidenziato i costi, 4 miliardi di cui soltanto 120 i milioni di aiuti provenienti dall’Europa, alla Brexit e le conseguenze dell’uscita della Gran Bretagna dallo scacchiere dell’UE. Continuando con il terrorismo per il quale Porro definisce “inaccettabile il senso di colpa occidentale” e le riforme costituzionali. Blasoni si è soffermato sulla presenza pervasiva dello Stato, definendo “troppo ampio il perimetro di azione” e ponendo l’accento sugli eccessi e sui difetti. Eccessi in quanto ”troppe persone vogliono vivere di politica”, difetti identificati nella “poca capacità degli amministratori”. Per Blasoni “bisogna ridurre la burocrazia e ridare speranza perché non sarà lo Stato a rilanciare il paese, ma le imprese”. Blasoni, imprenditore di prima generazione, in conclusione ha volutamente lanciato una provocazione: la proposta di una legge che preveda un’esperienza lavorativa di almeno 5 anni per accedere alle massime cariche politiche.

“ImpresaLavoro” è un centro studi di ispirazione liberale che promuove sul panorama nazionale studi e ricerche sui temi dell’economia e del lavoro. L’attività di ricerca è coordinata da un board scientifico presieduto dall’economista Giuseppe Pennisi, ex dirigente della Banca Mondiale e attuale consigliere del Cnel, e composto da Salvatore Zecchini (Presidente Commissione Ocse sulle Pmi), Luciano Pellicani (sociologo e professore alla LUISS) e Cesare Gottardo (professore di materie economiche). Recentemente il centro, che ha una sede anche a Roma, ha pubblicato il suo report annuale sulla Libertà Fiscale in Europa e un articolato rapporto sulla sanità digitale in Italia, realizzato in collaborazione con il Censis.