impresalavoro

Dal flop del Tfr in busta paga spuntano 8 miliardi di tasse – Libero

Redazione », Scrivono di noi attilio barbieri, busta paga, impresalavoro, lavoro, libero

Attilio Barbieri – Libero

Il flop del Tfr in busta paga rischia di provocare un nuovo buco nei conti dello Stato. Otto miliardi, euro più, euro meno. Sotto forma di entrate fiscali che verranno a mancare. I lavoratori che hanno chiesto il pagamento mensile del trattamento di fine rapporto maturando sono soltanto 567 su un milione, appena lo 0,05% della platea interessata. Nell’ultima legge di Stabilità il governo aveva previsto un’adesione massiccia, da un minimo del 40 fino al 60 per cento degli aventi diritto.

A provocare il flop è stato soprattutto il deterrente rappresentato dalla tassazione delle somme accreditate in busta paga, equiparate al resto della retribuzione. Ma la scarsissima adesione rischia di costare al fisco addirittura 7,9 miliardi di euro nel lungo termine, mentre nel breve l’equilibrio sarebbe garantito dalle maggiori entrate contributive. A fare i conti è il Centro studi ImpresaLavoro che ha elaborato i dati diffusi dalla Ragioneria Generale dello Stato. «Proprio in virtù della maggiore tassazione applicata sulTfr destinato a finire nelle buste paga dei dipendenti», si legge nel paper dell’istituto, «il governo aveva stimato di raccogliere nel triennio 2015-2018 oltre 7,9 miliardi di maggiori entrate Irpef accettando però nel contempo di perdere i versamenti contributivi del Tfr per un totale di 8,7 miliardi». Considerati anche i 100 milioni di euro destinati al Fondo pubblico di garanzia come dotazione iniziale e spese residuali che la Ragioneria Generale stima in altri 57 milioni, da qui al 2018 «l’operazione avrebbe determinato nel complesso una spesa di 952 milioni di euro», spiega il centro studi ImpresaLavoro.

Vista l’adesione men che marginale dei lavoratori lo Stato risparmierà sì quasi un miliardo nel triennio. Ma dal primo gennaio 2019 in poi dovrà contabilizzare 8,7 miliardi di entrate contributive al fondo Tesoreria per il Tfr dell’Inps, destinati a trasformarsi in debito nel momento in cui i lavoratori che li hanno versati matureranno il diritto a incassare le relative liquidazioni. «La perdita c’è anche se si vedrà soltanto nel lungo periodo, e rischia di costare molto alle casse dello Stato», osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. Il meccanismo dell’operazione «Tfr in busta» era tale per cui con un miliardo messo nel triennio 2015-2018, lo Stato ne avrebbe risparmiati 7,7 di liquidazioni dal 2019 in poi. Vista l’adesione risibile dei lavoratori questo risparmio non ci sarà. Col rischio che per coprirlo il governo ricorra a nuove imposte.

TFR in busta paga

Redazione Studi busta paga, impresalavoro, lavoro, massimo blasoni, tfr

NOTA

La scarsissima adesione dei lavoratori (0,05%) all’anticipazione del TFR in busta paga, prevista dal Governo Renzi come opportunità per i dipendenti di aziende private a partire dal 2015 e fino al 2018, rischia di costare al fisco fino a 7,9 miliardi di euro nel lungo termine, mentre nel breve l’equilibrio sarebbe garantito dalle maggiori entrate contributive. Lo sostiene una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Governo si attendeva un’adesione dei lavoratori compresa tra il 40% (nelle aziende più piccole) e il 60% (nelle aziende più grandi), nonostante l’opzione determini uno svantaggio fiscale concreto costituito da una maggiore tassazione del TFR anticipato in busta paga rispetto a quello accantonato ai fini della “liquidazione” di fine rapporto.

Proprio in virtù di questa maggiore tassazione, il Governo aveva stimato di raccogliere nel 2015 2018 oltre 7,9 miliardi di maggiori entrate di tipo fiscale (IRPEF), accettando però nel contempo di perdere i versamenti contributivi del TFR per le aziende più grandi per un totale di 8,7 miliardi.

Considerati anche i 100 milioni di euro di spesa per la dotazione iniziale del Fondo pubblico di garanzia connesso, e altre spese residuali nette stimate per altri 57 milioni, l’operazione nel periodo 2015-2018 avrebbe determinato nel suo complesso una spesa di 952 milioni di euro.

La risposta dei lavoratori, che almeno per il momento sembrano aver rifiutato in modo compatto la costosa opportunità dell’anticipo in busta paga (si perdono non solo le agevolazioni fiscali ma anche la rivalutazione degli importi), non costituirà dunque un problema per le casse dello Stato nel breve periodo e anzi dovrebbe consentire nell’immediato di liberare risorse.

Ma le minori entrate fiscali sono coperte nel breve da maggiori entrate contributive (il versamento al fondo TFR tesoreria/INPS per le aziende oltre i 50 dipendenti), che a differenza delle prime si trasformeranno in debito per lo Stato nel momento in cui gli interessati matureranno il diritto alla corresponsione delle somme.

«In poche parole quindi, la perdita c’è ma si vedrà solo nel lungo periodo, e rischia di costare molto alle casse dello Stato» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Inoltre l’ipotesi di rendere più conveniente l’anticipo del TFR con un apposito sgravio fiscale, in modo da favorire l’adesione dei lavoratori, determinerebbe da subito una riduzione delle entrate e una perdita di gettito contributivo per la quale andrebbe trovata da subito una nuova copertura. Un’ipotesi che però appare difficilmente percorribile».

Crisi: per le imprese italiane la bolletta energetica è di gran lunga la più cara d’Europa

Redazione Studi aziende, economia, energia, europa, impresalavoro, imprese

NOTA

Le nostre imprese sono costrette a pagare una bolletta energetica salatissima, di gran lunga la più cara nelle grandi economie europee. Un’analisi del Centro studi ImpresaLavoro rivela quanto sia impietoso il raffronto del costo italiano (tasse incluse) per l’elettricità con quello sostenuto dai nostri principali competitor: +14% rispetto alla Germania, +30% rispetto al Regno Unito, +49% rispetto alla Spagna e addirittura +91% rispetto alla Francia. Non solo. Risultiamo nettamente perdenti anche nei confronti degli altri Stati confinanti, che da tempo attraggono imprese e capitali italiani grazie a una tassazione e a un costo del lavoro decisamente inferiori a quelli del cosiddetto Belpaese: +46% rispetto all’Austria, +89% rispetto alla Croazia e +105% rispetto alla Slovenia.

L’analisi di ImpresaLavoro è stata condotta elaborando i dati Eurostat relativi al secondo semestre 2014 e considerando il prezzo praticato a una media industria italiana, con un fabbisogno energetico annuo tra i 500 e i 200 MWh (megawattora).

Il prezzo finale sostenuto dalle nostre imprese è composto dal costo netto dell’energia e dal totale di imposte e accise che lo Stato applica loro. Se considerata prima delle tasse la nostra energia risulta la quarta più cara in Europa, costando come quella portoghese e leggermente meno di quella britannica, irlandese e spagnola: 0,1052 centesimi di euro per Kwh (chilowattora). Il discorso però cambia se vengono incluse le imposte, che da noi hanno incidono in maniera rilevantissima (pesano fino al 48% se si considerano anche le imposte sul valore aggiunto e il 25% se non si considera l’Iva e altre imposte che le aziende possono recuperare) e che fanno quindi diventare la nostra energia in assoluto la più cara d’Europa: 0,1735 centesimi di euro per Kwh (chilowattora).

Rassegna Stampa

LaRepubblica.it

Imprese: ecco il conto salato della bolletta energetica – LaRepubblica.it

Redazione », Scrivono di noi energia, impresalavoro, imprese, la repubblica

LaRepubblica.it

“Le nostre imprese sono costrette a pagare una bolletta energetica salatissima, di gran lunga la più cara tra le grandi economie europee”. Un’analisi del Centro studi ImpresaLavoro rivela quanto sia impietoso il raffronto del costo italiano (tasse incluse) per l’elettricità con quello sostenuto dai nostri principali competitor: +14% rispetto alla Germania, +30% rispetto al Regno Unito, +49% rispetto alla Spagna e addirittura +91% rispetto alla Francia. Non solo. Risultiamo nettamente perdenti anche nei confronti degli altri Stati confinanti, che da tempo attraggono imprese e capitali italiani grazie a una tassazione e a un costo del lavoro decisamente inferiori a quelli del cosiddetto Belpaese: +46% rispetto all’Austria, +89% rispetto alla Croazia e +105% rispetto alla Slovenia.

L’analisi di ImpresaLavoro è stata condotta elaborando i dati Eurostat, di cui aveva dato conto Repubblica.it, relativi al secondo semestre 2014 e considerando il prezzo praticato a una media industria italiana, con un fabbisogno energetico annuo tra i 500 e i 200 mWh (megawattora).

Il prezzo finale sostenuto dalle nostre imprese è composto dal costo netto dell’energia e dal totale di imposte e accise che lo Stato applica loro. Se considerata prima delle tasse la nostra energia risulta la quarta più cara in Europa, costando come quella portoghese e leggermente meno di quella britannica, irlandese e spagnola: 0,1052 centesimi di euro per kWh (chilowattora). Il discorso però cambia se vengono incluse le imposte, che da noi hanno incidono in maniera rilevantissima (pesano fino al 48% se si considerano anche le imposte sul valore aggiunto e il 25% se non si considera l’Iva e altre imposte che le aziende possono recuperare) e che fanno quindi diventare la nostra energia in assoluto la più cara d’Europa: 0,1735 centesimi di euro per kWh (chilowattora).

L’Italia dei dipendenti pubblici. Boom di statali nelle regioni a statuto speciale. Ma anche quelle del Mezzogiorno sono oltre la media

Redazione Scrivono di noi dipendenti pubblici, impresalavoro, la notizia, lavoro, pubblica amministrazione

La Notizia

Un’analisi del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su dati della Ragioneria Generale dello Stato e dell’ISTAT, evidenzia come le regioni a Statuto speciale siano quelle con la maggior concentrazione di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione residente. A guidare questa classifica è la Valle d’Aosta con 11.909 dipendenti, pari al 9,26% dei residenti. Significa che un valdostano su dieci (bambini e anziani inclusi) campa di denaro pubblico. A seguire il Trentino Alto Adige (78.868 dipendenti, pari al 7,50% dei residenti) e il Friuli Venezia Giulia (85.610 dipendenti, pari al 6,96% dei residenti). Subito dietro si collocano il Lazio, che sconta l’elevato numero di sedi istituzionali presenti a Roma (396.865 dipendenti pari al 6,76% dei residenti) e un’altra regione a Statuto speciale come la Sardegna (109.066 dipendenti, pari 6,56% dei residenti). Per converso le regioni più grandi ed economicamente più sviluppate presentano tassi di presenza di dipendenti pubblici nettamente più bassi: 4,11% in Lombardia, 4,55% in Veneto e 4,92% in Piemonte. Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, anche la Campania ha un rapporto non altissimo (4,99%) di dipendenti pubblici in rapporto ai suoi residenti e comunque minore di quello che si registra in Emilia Romagna (5,09%), nelle Marche (5,23%), in Umbria (5,49%) e in Toscana (5,51%).

Continua a leggere su La Notizia.

Dipendenti PA: in Italia sono il 14,42% degli occupati, record in Valle d’Aosta (21,78%) e nel Mezzogiorno.

Redazione Studi dipendenti pubblici, impresalavoro, lavoratori, lavoro, pubblica amministrazione, regioni, spesa pubblica

NOTA

Un’analisi del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su dati della Ragioneria Generale dello Stato e dell’ISTAT, evidenzia come le regioni a Statuto speciale siano quelle con la maggior concentrazione di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione residente. A guidare questa classifica è la Valle d’Aosta con 11.909 dipendenti, pari al 9,26% dei residenti. Significa che un valdostano su dieci (bambini e anziani inclusi) campa di denaro pubblico. A seguire il Trentino Alto Adige (78.868 dipendenti, pari al 7,50% dei residenti) e il Friuli Venezia Giulia (85.610 dipendenti, pari al 6,96% dei residenti). Subito dietro si collocano il Lazio, che sconta l’elevato numero di sedi istituzionali presenti a Roma (396.865 dipendenti pari al 6,76% dei residenti) e un’altra regione a Statuto speciale come la Sardegna (109.066 dipendenti, pari 6,56% dei residenti). Per converso le regioni più grandi ed economicamente più sviluppate presentano tassi di presenza di dipendenti pubblici nettamente più bassi: 4,11% in Lombardia, 4,55% in Veneto e 4,92% in Piemonte. Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, anche la Campania ha un rapporto non altissimo (4,99%) di dipendenti pubblici in rapporto ai suoi residenti e comunque minore di quello che si registra in Emilia Romagna (5,09%), nelle Marche (5,23%), in Umbria (5,49%) e in Toscana (5,51%).

L’analisi territoriale è particolarmente interessante se effettuata anche con riferimento al totale dei soggetti occupati. Se in Italia i 3,2 milioni di dipendenti pubblici costituiscono il 14,49% dei lavoratori, l’analisi territoriale evidenzia situazioni molto diversificate. Anche in questo caso il record spetta alla Valle d’Aosta, con il 21,78% di dipendenti pubblici in rapporto al numero dei lavoratori occupati (più di 1 su 5). Subito dietro si colloca la Calabria, con il 21,58% degli occupati che vengono retribuiti con denaro pubblico. Più in generale, in cima a questa classifica compaiono tutte le regioni del Mezzogiorno, con un’incidenza dell’impiego pubblico di gran lunga superiore alla media nazionale: Sicilia (21,11%), Sardegna (19,96%), Molise (19,37%), Basilicata (19,36%), Campania (18,54%) e Puglia (17,94%). In coda a questa speciale classifica si collocano invece due regioni del Nord: il Veneto (10,96%) e la Lombardia (9,71%).

Rassegna Stampa

La Notizia

Debiti, le aziende aspettano 70 miliardi

Redazione », Scrivono di noi debiti PA, il tempo, impresalavoro, imprese

Marco Valeri – Il Tempo

Lo Stato chiede soltanto. Ma non dà. O meglio, quando si tratta di pagare non è certo il più puntuale dei creditori. Una cosa che ovviamente fa infuriare i contribuenti che spesso, per versamenti fatti con qualche giorno di ritardo, si vedono recapitare multe salate. Eppure la realtà dei debiti saldati con ritardi di mesi è certificata dalla Banca d’Italia che smonta, di fatto, l’entusiasmo di Matteo Renzi che lo scorso anno aveva annunciato trionfalmente che avrebbe saldato tutti i conti della Pubblica amministrazione per la data del suo onomastico, ovvero il 21 settembre. In realtà già allora lo stock di debito nei confronti delle imprese era di circa 66,5 miliardi di euro a cui dovevano essere sottratti 31/32 miliardi già pagati. La tendenza era quella comunque di assicurare il saldo dell’arretrato entro la fine del 2014. Martedì scorso invece la sorpresa dal pulpito di Banca d’Italia.

La verità di Visco

Nelle stime presentate da Bankitalia nella «Relazione Annuale 2014», il debito commerciale della Pubblica amministrazione italiana nei confronti dei fornitori privati ammontava lo scorso 31 dicembre a circa 70 miliardi di euro. Un’informazione preziosa, dal momento che dallo scorso 30 gennaio la «Piattaforma per la certificazione dei crediti» del Mef non ha più aggiornato il monitoraggio del pagamento dei debiti maturati dalla Pa al 31 dicembre 2013. All’epoca il Governo sosteneva di aver pagato 36,5 miliardi su un totale di 74,2 miliardi di euro: poco meno della metà del dovuto.

Stato «lumaca»

Il dato fornito dai tecnici della Banca d’Italia non fa che confermare quanto denunciato già a febbraio dal Centro studi ImpresaLavoro e che fa parte del buon senso economico: i debiti commerciali si rigenerano con frequenza, dal momento che beni e servizi vengono forniti di continuo. Pertanto liquidare, solo in parte, i debiti pregressi di per sé non riduce affatto lo stock complessivo:questo può avvenire soltanto nel caso in cui i nuovi debiti che si creano risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione. Ne consegue altresì che il ritardo del Governo nel pagamento di questi debiti sia costato nel 2014 alle imprese italiane la cifra di 6,1 miliardi di euro. Questa stima è stata effettuata prendendo come riferimento l’ammontare complessivo dei debiti della nostra Pubblica amministrazione (così come certificato da Bankitalia), l’andamento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi (così come certificato da Eurostat) e il costo medio del capitale che le imprese hanno dovuto sostenere per far fronte al relativo fabbisogno finanziario generato dai mancati pagamenti. Elaborando i dati trimestrali di Bankitalia, il centro studi ha stimato che questo costo aggiuntivo per gli interessi sia stato nel 2014 pari all’8,97% su base annua (in leggero calo rispetto al 9,10% nel 2013).

La bomba interessi

A questa grave situazione se ne aggiunge anche un’altra che potenzialmente sarebbe ancora più grave: se lo Stato italiano dovesse infarti adeguarsi alla direttiva europea sui pagamenti della Pa e riconoscesse ai creditori gli interessi di mora così come stabiliti a livello comunitario, le casse dello Stato sarebbero gravate da un esborso di ulteriori 2,4 miliardi di euro.

Ultimi in Europa

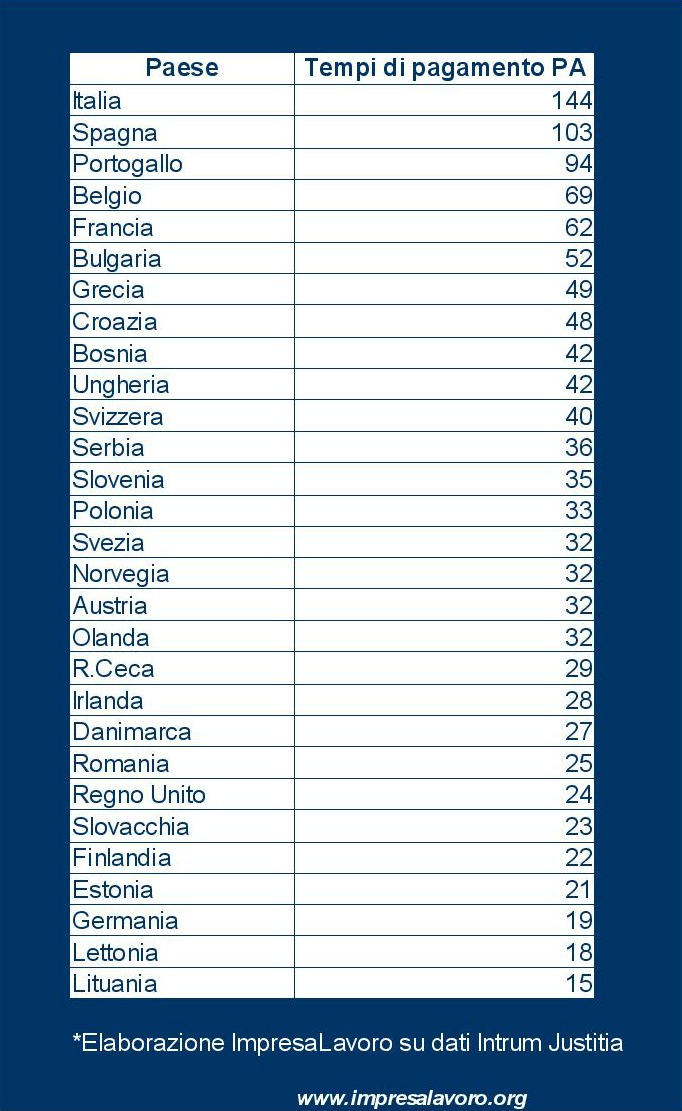

Per pagare i suoi fornitori lo Stato italiano impiega 41 giorni in più della Spagna, 50 giorni in più del Portogallo, 82 giorni in più della Francia, 115 giorni in più della Germania e 120 giorni in più del Regno Unito. La Cgia di Mestre guidata da Giuseppe Bortolussi spiega che «nonostante i tempi di pagamento nell’ultimo anno siano scesi di 21 giorni, secondo Intrum Iustitia nel 2015 la nostra Pa si conferma la peggiore pagatrice d’Europa, visto che salda mediamente i propri fornitori dopo 144 giorni, contro i 34 giorni medi che si registrano in Ue. Rispetto ai nostri principali partner economici, la Francia salda le proprie fatture dopo 62 giorni, i Paesi Bassi in 32 giorni, la Gran Bretagna in 24 giorni e la Germania dopo 19 giorni».

Debiti PA: il ritardo dei pagamenti 2014 è costato alle imprese creditrici 6,1 miliardi

Redazione Studi debiti PA, impresalavoro, imprese, massimo blasoni, PA, pubblica amministrazione

NOTA

Secondo le stime presentate ieri da Bankitalia nella “Relazione Annuale 2014”, il debito commerciale della nostra Pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori privati ammontava lo scorso 31 dicembre a circa 70 miliardi di euro.

Un’informazione preziosa, dal momento che dallo scorso 30 gennaio la “Piattaforma per la certificazione dei crediti” del Mef (http://www.mef.gov.it/focus/article_0003.html) non ha più aggiornato il monitoraggio del pagamento dei debiti maturati dalla PA al 31 dicembre 2013. All’epoca il Governo sosteneva di aver pagato 36,5 miliardi su un totale di 74,2 miliardi di euro: poco meno della metà del dovuto.

Il dato fornito adesso da Bankitalia non fa che confermare quanto denunciato a febbraio dal Centro studi ImpresaLavoro: i debiti commerciali si rigenerano con frequenza, dal momento che beni e servizi vengono forniti di continuo. Pertanto liquidare (e solo in parte) i debiti pregressi di per sé non riduce affatto lo stock complessivo: questo può avvenire soltanto nel caso in cui i nuovi debiti creatisi nel frattempo risultino inferiori a quelli oggetto di liquidazione.

Ne consegue altresì che il ritardo del Governo nel pagamento di questi debiti sia costato nel 2014 alle imprese italiane la cifra di 6,1 miliardi di euro. Questa stima è stata effettuata prendendo come riferimento l’ammontare complessivo dei debiti della nostra PA (così come certificato da Bankitalia), l’andamento della spesa pubblica per l’acquisto di beni e servizi (così come certificato da Eurostat) e il costo medio del capitale che le imprese hanno dovuto sostenere per far fronte al relativo fabbisogno finanziario generato dai mancati pagamenti. Elaborando i dati trimestrali di Bankitalia, stimiamo pertanto che questo costo sia stato nel 2014 pari all’8,97% su base annua (in leggero calo rispetto al 9,10% nel 2013).

A questa grave situazione se ne aggiunge anche un’altra che potenzialmente sarebbe ancora più grave: se lo Stato italiano dovesse infatti adeguarsi alla direttiva europea sui pagamenti della Pa e riconoscesse ai creditori gli interessi di mora così come stabiliti a livello comunitario, le casse dello Stato sarebbero gravate da un esborso di ulteriori 2,4 miliardi di euro.

Il fenomeno dei ritardi di pagamento della nostra PA assume dimensioni che non hanno pari rispetto ai nostri partner europei. Per pagare i suoi fornitori lo Stato italiano impiega 41 giorni in più della Spagna, 50 giorni in più del Portogallo, 82 giorni in più della Francia, 115 giorni in più della Germania e 120 giorni in più del Regno Unito.

Osserva Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro: «Questi dati assumono ancor più rilevanza se ricordiamo – come attesta il report “European Payment 2015” di Intrum Justitia – che il 38% delle nostre imprese si dichiara disposta a effettuare più assunzioni a fronte di un miglioramento significativo dei tempi di pagamento».

Rassegna Stampa

Il Tempo

Il 1 gennaio 2016 cambierà il mondo, ma non siamo preparati

Redazione Editoriali banche, davide giacalone, impresalavoro