Contributi alle imprese: dalle Regioni ogni anno circa 6 miliardi di euro

ANALISI

Tra trasferimenti correnti e contributi in conto capitale ogni anno le Regioni italiane trasferiscono al sistema delle imprese circa 6 miliardi di euro, suddivisi tra contributi erogati ad aziende private e trasferimenti concessi ad aziende pubbliche. Una cifra consistente, pari allo 0,36% del Pil nazionale. Lo rivela una ricerca del Centro studi “ImpresaLavoro”, che ha elaborato i dati più recenti contenuti in SIOPE, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici del Ministero delle Finanze. Gli ultimi dati disponibili certificano infatti che nel 2013 le Regioni italiane hanno trasferito complessivamente 3,3 miliardi di euro a imprese private (1 miliardo in trasferimenti correnti e 2,3 miliardi in contributi in conto capitale) e 2,5 miliardi di euro a imprese pubbliche (1,1 miliardi in trasferimenti correnti e 1,4 miliardi in conto capitale) .

Dal punto di vista regionale, a fare la parte del leone è il Trentino Alto Adige, che trasferisce annualmente al suo sistema delle imprese circa 762 milioni di euro. Seguono la Sicilia con 683 milioni e la Puglia con 591 milioni.

Elaborazione ImpresaLavoro su dati Siope e Istat

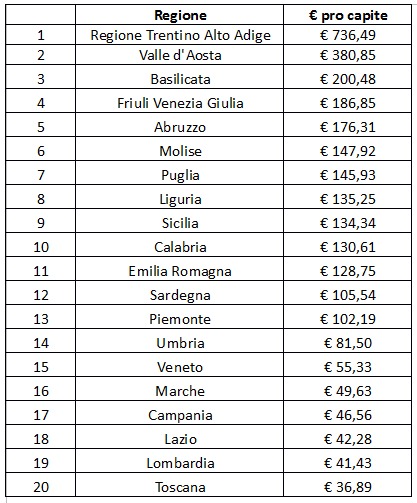

Il dato assunto in mero valore assoluto rischia però di essere fuorviante, considerato che si paragonano regioni molto diverse sia per popolazione che per Prodotto interno lordo. Dal punto di vista dei contributi che ogni regione eroga rapportati alla popolazione, il Trentino Alto Adige risulta ancora di gran lunga il territorio più generoso: con 736 euro di contributo per ogni cittadino residente quasi doppia la Valle d’Aosta che si classifica al secondo posto. Terza la Basilicata con 200 euro a cittadino e quarta un’altra Regione autonoma, il Friuli Venezia Giulia, che trasferisce ogni anno alle sue imprese 186 euro per cittadino residente. Molto meno generose sono la Toscana (37 euro), la Lombardia (41 euro) e il Lazio (42 euro).

Elaborazione ImpresaLavoro su dati Siope e Istat

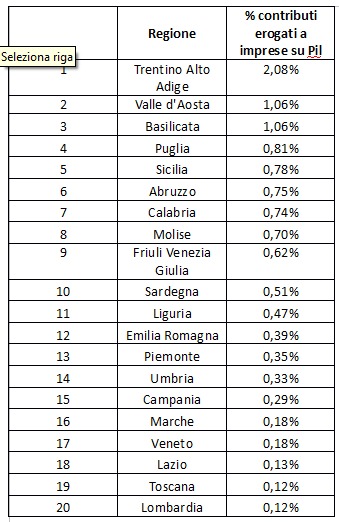

Anche con riferimento al Pil Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Basilicata si confermano le regioni in cui vengono erogati più contributi alle imprese: nelle province di Trento e Bolzano, infatti, la contribuzione regionale ad aziende pubbliche e private raggiunge i 2 punti di Pil: il doppio di quanto avviene in Valle d’Aosta e Basilicata e 20 volte l’impatto che queste misure hanno in regioni importanti come Lombardia, Toscana, Lazio e Veneto.

Elaborazione ImpresaLavoro su dati Siope e Istat

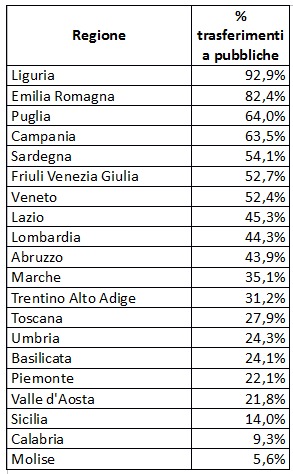

Le singole Regioni si differenziano non solo in termini quantitativi: particolarmente curioso è analizzare la composizione dei contributi al sistema delle imprese diviso tra quanto finisce in tasca ad aziende private e quanto invece va a foraggiare il sistema delle imprese pubbliche. Liguria ed Emilia Romagna, ad esempio, scelgono di erogare larghissima parte dei loro contributi ad aziende di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali. In Liguria quasi il 93% dei contributi erogati finisce al pubblico mentre in Emilia-Romagna le aziende di stato si portano a casa l’82% del totale stanziato a favore dell’economia reale. Terza in questa speciale classifica di attenzione alle società pubbliche è la Puglia con il 64% dei contributi erogati, seguita dalla Campania cn il 63,5% e dalla Sardegna con il 54,1%.

Elaborazione ImpresaLavoro su dati Siope e Istat

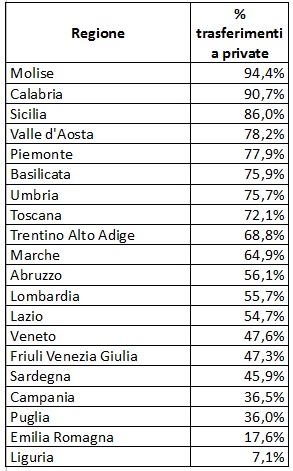

Al contrario, si dimostrano particolarmente attente al sistema delle aziende private Molise, Campania e Sicilia che stanziano a loro favore rispettivamente il 94,4%, il 90,7% e l’86% delle risorse disponibili per contributi alle imprese.

Elaborazione ImpresaLavoro su dati Siope e Istat