Italia prima tra i Paesi OCSE per quota di spesa pubblica destinata alle pensioni. In percentuale al Pil spende più di noi solamente la Grecia.

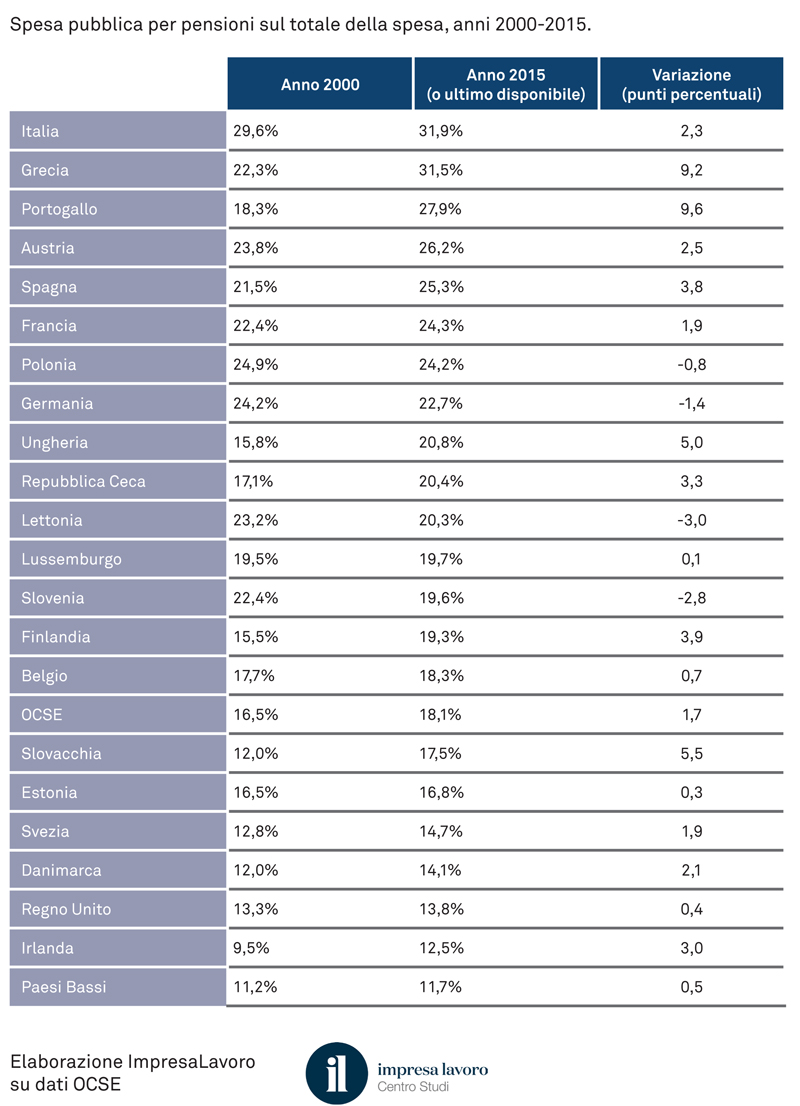

L’Italia è prima tra i Paesi OCSE per quanto riguarda la quota di spesa pubblica destinata alle pensioni sul totale della spesa. Il nostro Paese, destinando ben il 31,9% della spesa pubblica totale alle pensioni, si colloca al primo posto di questa particolare classifica. Il dato è molto superiore e quasi doppio rispetto a quello della media OCSE (18,1%). Spendono più di un quarto del totale della spesa per questa voce anche la Grecia (31,5%), il Portogallo (27,9%), l’Austria (26,2%) e la Spagna (25,3%). A destinare invece meno del 14% della spesa alle pensioni sono il Regno Unito (13,8%), l’Irlanda (12,5%) e i Paesi Bassi (11,7%).

In prospettiva temporale le situazioni più preoccupanti sono quelle di Grecia e Portogallo che nell’anno 2000 spendevano quasi dieci punti percentuali in meno per pensioni rispetto al 2015 (o ultimo anno disponibile). In Italia, nello stesso periodo di tempo, la quota di spesa destinata alle pensioni è cresciuta di 2,3 punti percentuali.

Questi i principali risultati di una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro realizzata sugli ultimi dati OCSE disponibili.

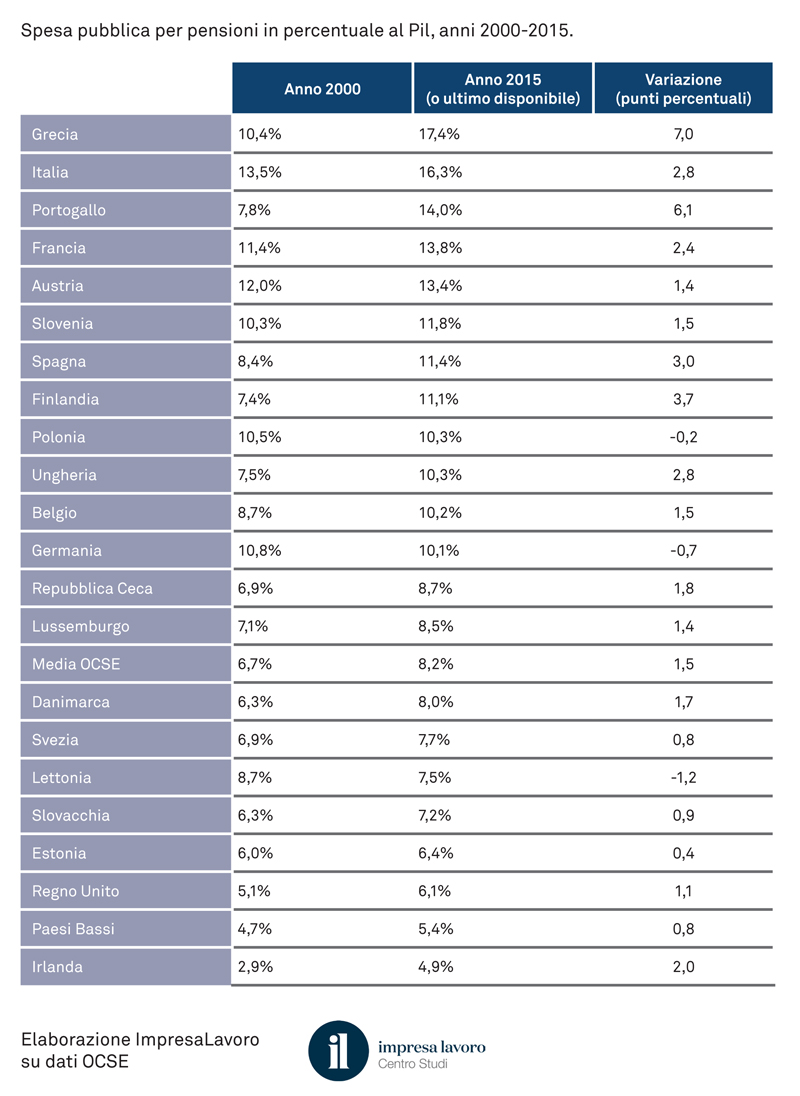

La spesa pubblica per pensioni in percentuale al Pil è invece pari al 16,3%, un valore doppio rispetto alla media OCSE (8,2%) e inferiore solamente a quello della Grecia (17,4%). Anche Portogallo, Francia e Austria spendono per la previdenza una quota significativa del reddito nazionale, nello specifico tra il 14% e il 13,4%. I Paesi che destinano invece la minor quota di Pil alla spesa pensionistica sono l’Irlanda (4,9%), i Paesi Bassi (5,4%) e il Regno Unito (6,1%).

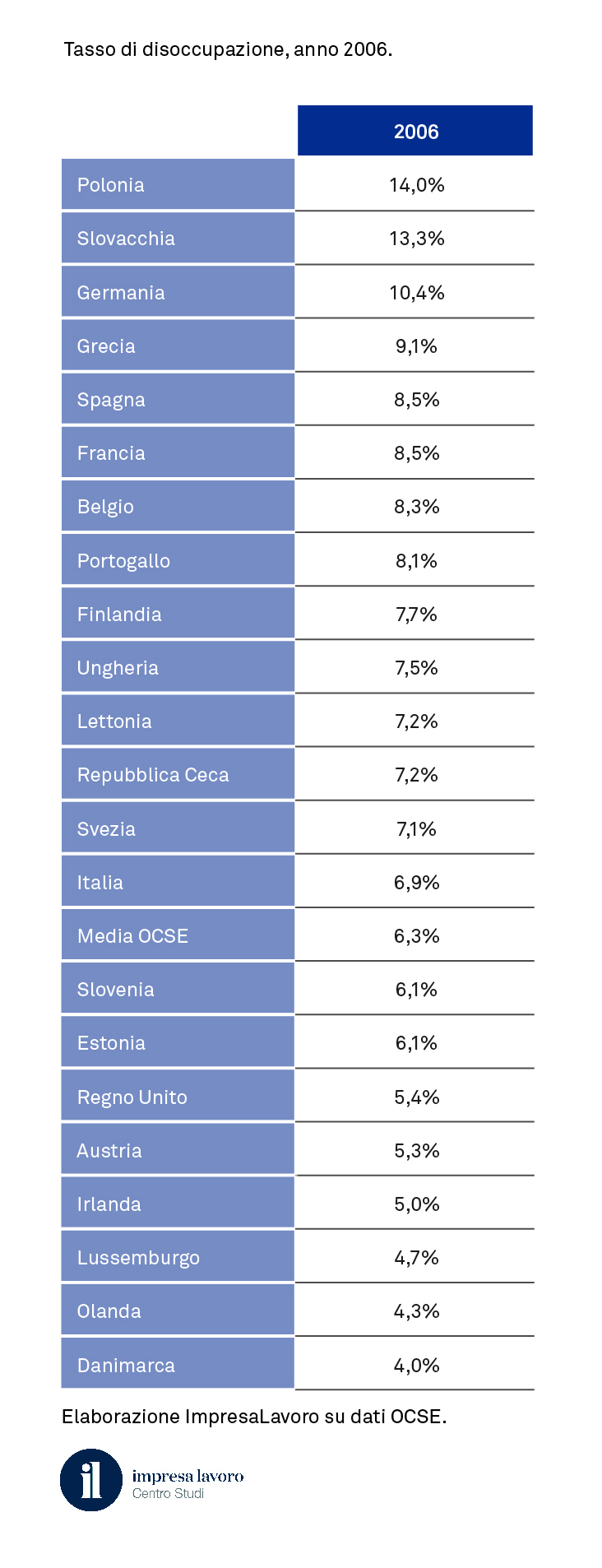

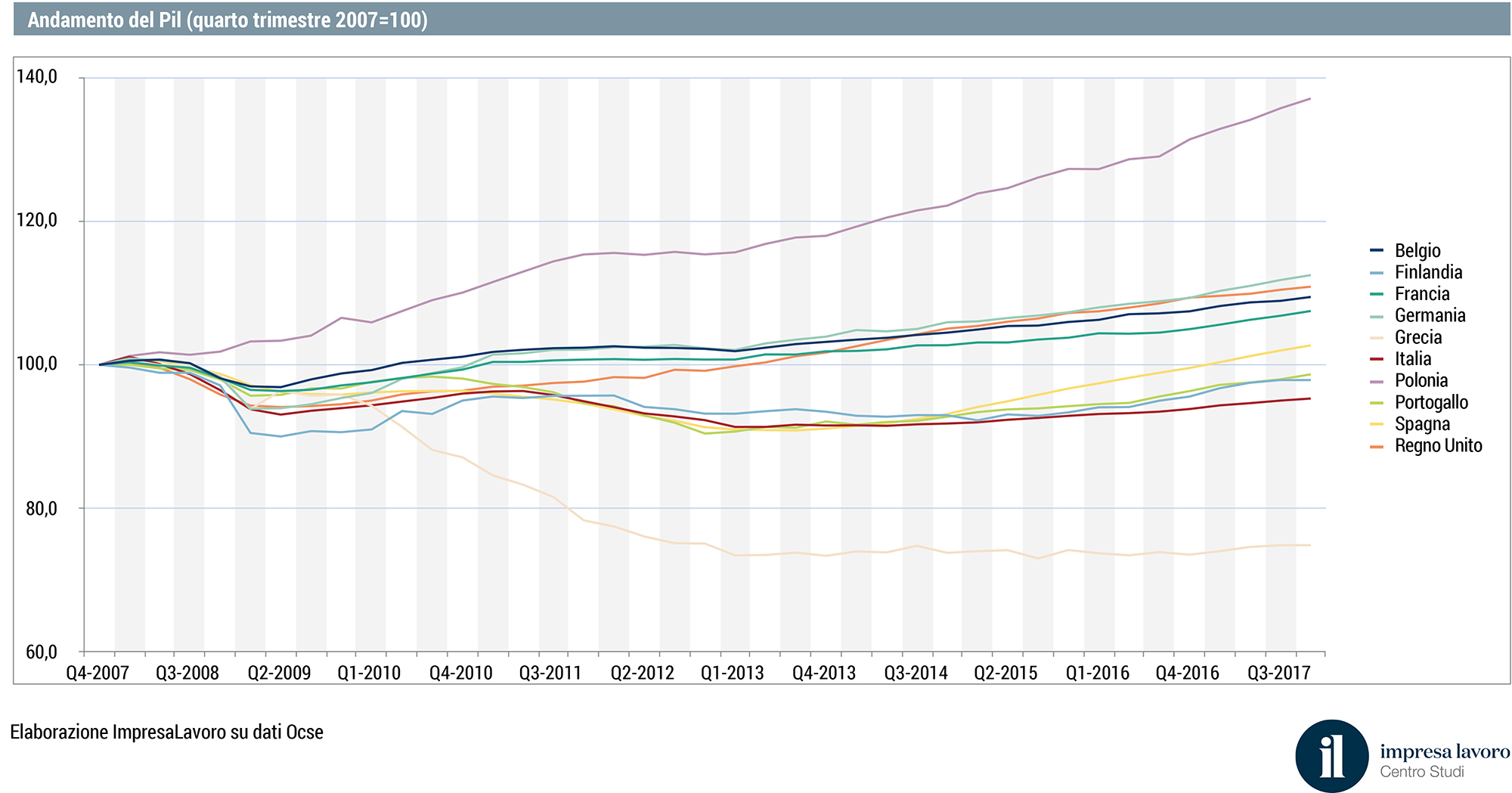

Per quanto riguarda l’andamento tra gli anni 2000 e 2015 (o ultimo dato disponibile), nei vari Paesi la spesa pensionistica su Pil è rimasta piuttosto stabile crescendo in media di 1,5 punti percentuali. Incrementi molto superiori alla media (tra i 7 e i 3 punti percentuali) si sono verificati in Grecia, Portogallo, Finlandia e Spagna. Al contrario, negli ultimi quindici anni presi in considerazione dall’Ocse, la spesa pensionistica in rapporto al Pil è calata in Lettonia (-1,2 punti percentuali), Germania (-0,7 punti percentuali) e Polonia (-0,2 punti percentuali).

Quali sono le previsioni future sull’andamento della spesa pensionistica in rapporto al Pil? Secondo uno studio pubblicato nel 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario) nel lungo periodo la spesa pensionistica in rapporto al Pil dovrebbe tendere a un progressivo calo, grazie alle riforme implementate e grazie a un rapido miglioramento in termini di occupazione e produttività. Il rapporto del MEF prevede infatti che la spesa pensionistica su Pil decresca raggiungendo il 15,5% nel 2019, conseguentemente al graduale innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e dell’applicazione, pro rata, del sistema contributivo. Il calo vero e proprio si verificherebbe però dopo l’anno 2050 e ciò avverrebbe grazie all’applicazione generalizzata del calcolo contributivo e a un’inversione di tendenza nel rapporto tra occupati e pensionati. La spesa pensionistica su Pil a quel punto, secondo queste previsioni, scenderebbe piuttosto rapidamente raggiungendo il 13,1% entro il 2070, con una decelerazione pressoché costante.

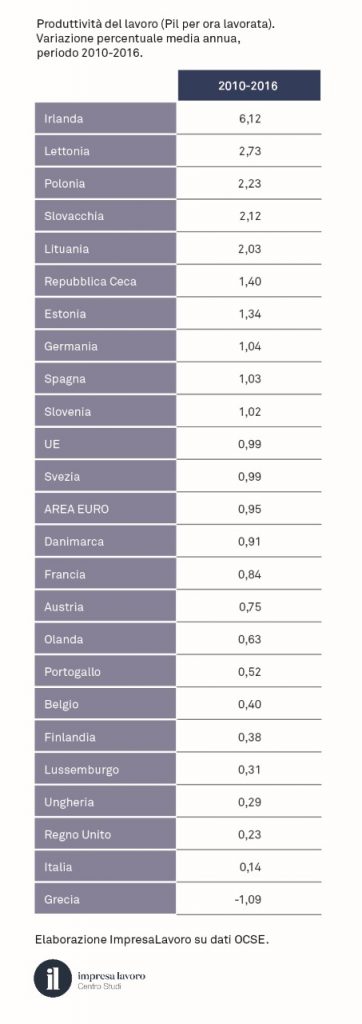

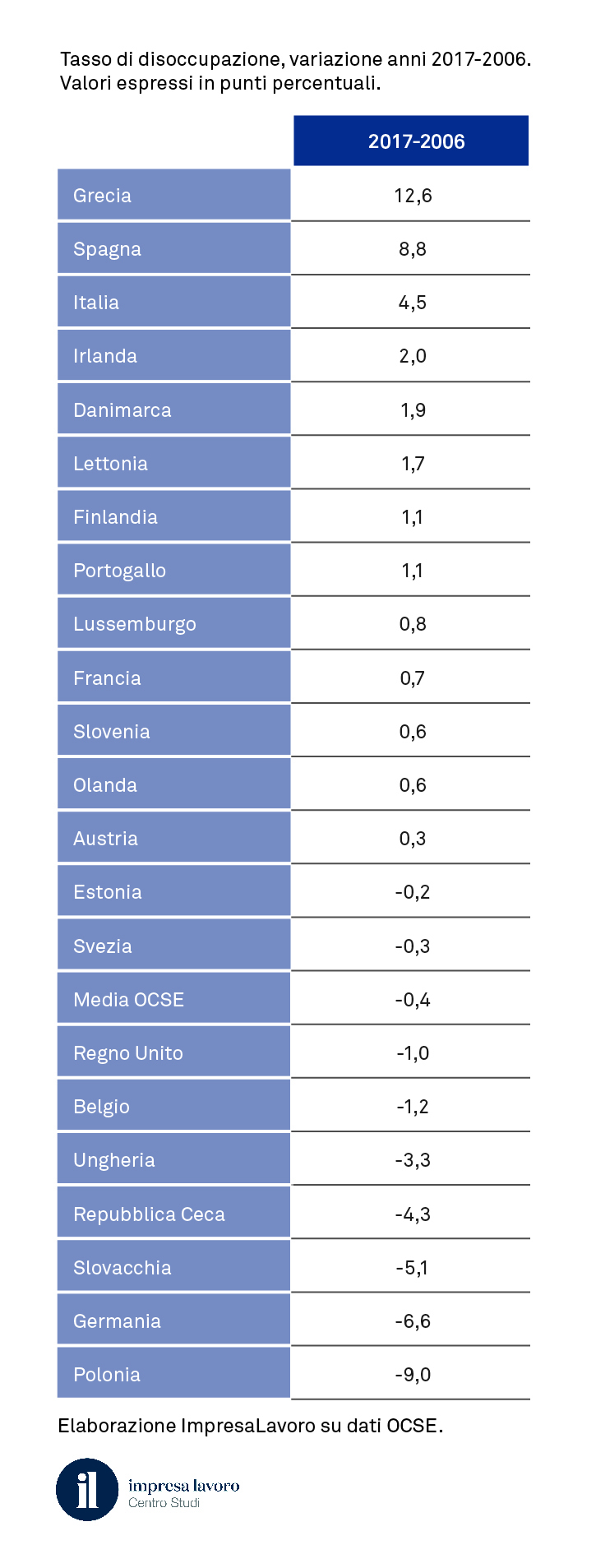

«Le assunzioni sulle quali si basano le previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ottimistiche e allo stesso tempo stringenti» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «I risparmi di spesa più consistenti, secondo questo modello, sarebbero infatti legati a un fortissimo incremento del tasso di occupazione (che dovrebbe aumentare di ben dieci punti percentuali entro il 2070) e a una sostanziale decrescita del tasso di disoccupazione (che dovrebbe dimezzarsi nello stesso periodo di tempo). Inoltre, produttività del lavoro e Pil pro capite reale dovrebbero crescere di 1,75 punti percentuali all’anno, aumenti ben lontani dai valori osservati in Italia negli ultimi decenni. Tutto ciò fa pensare quindi che la quota di spesa destinata alle pensioni in rapporto al Pil non si ridurrà facilmente nel tempo e che il progressivo invecchiamento della popolazione metterà sotto pressione i conti pubblici ancora per molti anni.»