Sette anni di guai tra imposte e rincari

di Luigi Frasca

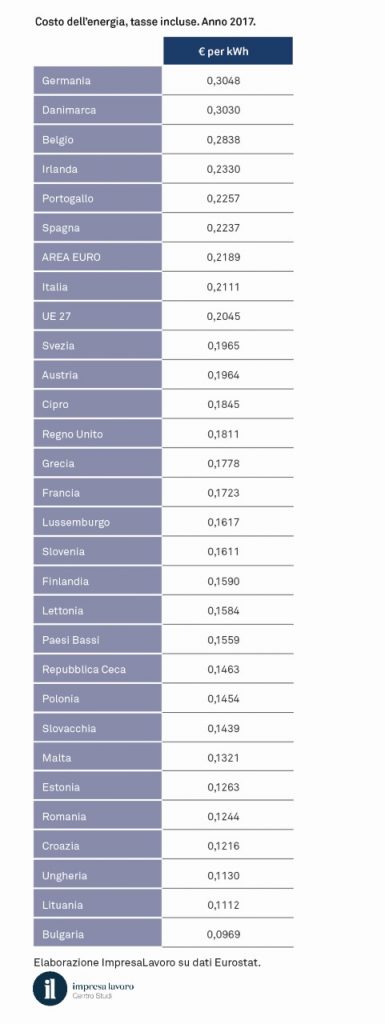

Spesa: Tra 2010 e 2017 la bolletta degli italiani è aumentata di quasi il 9Il 37del prezzo finale è costituito da balzelli. Tariffe giù solo in 8 Paesi Ue • Dal 2010 al 2017 le famiglie italiane hanno visto crescere dell’8,7% i costi per l’utilizzo dell’energia elettrica a fini domestici. Lo rivela una ricerca del Centro studi Impresa- Lavoro realizzata su elaborazione di dati Eurostat.

Dall’analisi dei dati emerge come rispetto a sette anni or sono il prezzo dell’energia domestica sia diminuito in appena 8 dei 28 Paesi monitorati: Ungheria (-31,0%), Malta (-19,9%), Paesi Bassi (-12,3%), Slovacchia (-8,9%), Lussemburgo (-6,9%), Lituania (-6,3%), Cipro (-4,9%) e Repubblica Ceca (-3,9%).

In tutti gli altri casi la bolletta elettrica delle famiglie è invece aumentata, e anche in maniera consistente: +51,1% in Lettonia, +48,7% in Grecia, +44,3% in Belgio e +38,9% in Portogallo. Guardando alle grandi economie europee si osserva come l’onere sostenuto dalle famiglie sia cresciuto anche in Francia (+30,9%), Regno Unito (+27,8%), Germania (+26,7%), Spagna (+25,0%) e, come detto, Italia (+8,7%).

Nel nostro Paese il costo per l’energia elettrica domestica (tasse incluse) è infatti passato da 0,1943 euro per kWh nel 2010 a 0,2111 kWh nel 2017. Stimando nel 2017 un consumo medio annuo per famiglia di 3.199 kWh (fonte: osservatorio facile.it) si ottiene così per ogni famiglia una bolletta elettrica di 675 euro su base annua.

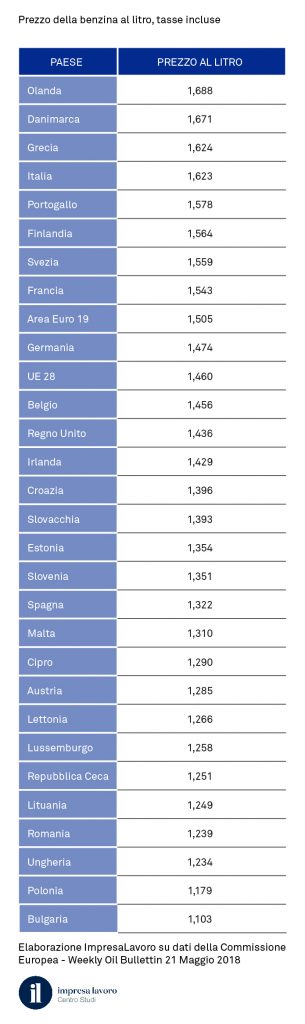

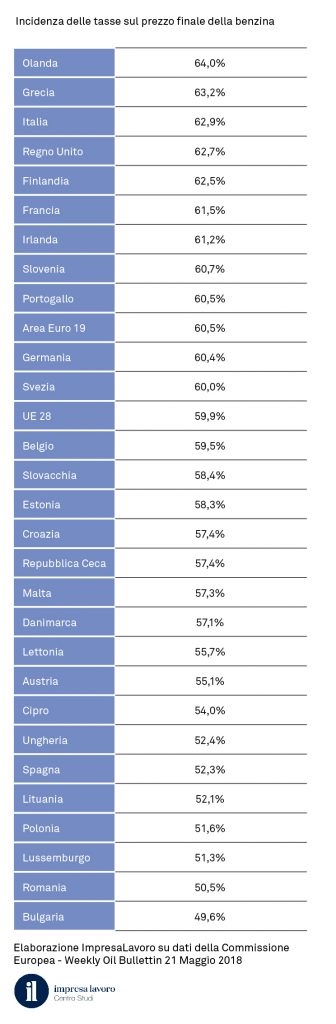

A livello europeo solo in Germania, Danimarca, Belgio, Irlanda, Portogallo e Spagna l’energia costa di più che nel nostro Paese. Se invece la stessa famiglia italiana si trovasse a vivere nei Paesi Bassi risparmierebbe 176 euro all’anno, 160 euro se vivesse in Slovenia, 124 se vivesse in Francia e 96 euro se vivesse nel Regno Unito. In Germania, invece, il conto da pagare sarebbe più elevato: +300 euro. Quelli indicati sono costi comprensivi di tasse e accise, che nel nostro Paese costituiscono da sole il 37% del prezzo finale. La loro incidenza risulta peraltro più elevata in Danimarca (68,2%), Germania (54,5%), Portogallo (51,6%), Slovacchia (41,9%), Austria (37,9%) e Grecia (37,3%). Il fisco pesa invece meno nella bolletta delle famiglie che vivono in altre economie continentali: Francia (35,5%), Regno Unito (25,8%) e S p a g n a (21,4%).

«Nel nostro Paese il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato dal 1° luglio 2007 ma le bollette non sono affatto calate: un paradosso tutto italiano» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Dal 1° luglio 2019, a meno di ulteriori rinvii da parte del nuovo governo, è prevista la fine del regime della maggior tutela (per chi ha mantenuto il proprio storico fornitore di energia) e il passaggio obbligatorio al mercato libero. Si tratta in realtà di una spada di Damocle: coloro che entro quella data non avranno provveduto autonomamente al passaggio a un fornitore sul libero mercato potrebbero confluire nel cosiddetto «servizio di salvaguardia» che già oggi prevede costi maggiori di quelli praticati in regime di maggior tutela.