Tuteliamo chi crea ricchezza

di Sandro Mangiaterra – Corriere del Veneto

Il circolo vizioso è più o meno questo. Il governo taglia le risorse ai Comuni. I quali, per fronteggiare le spese vive (aggiustare i marciapiedi, cambiare le lampade, eccetera), non trovano di meglio che aumentare le imposte locali, a cominciare da quelle sugli immobili. Ma visto che non è bello, o per essere più precisi non crea certo consenso, prendersela con le abitazioni dei (con)cittadini, i Comuni preferiscono calare la mannaia su uffici, negozi e soprattutto capannoni industriali. Senonché a questo punto ecco che rientra in gioco lo Stato, con l’Agenzia delle entrate che fa il diavolo a quattro per riportare in sede centrale proprio il gettito dell’Imu sui capannoni.

Benvenuti in Italia, il Paese del delirio fiscale. Dove ogni giorno c’è chi la spara grossa, tra accelerazioni e frenate, promesse di riduzione del carico fiscale, annunci di semplificazione. Senza contare la girandola di sigle: Ici, Imu, Tasi, Tari… Cambia l’ordine dei fattori, ma il prodotto rimane invariato: alla fine le cento tasse (vere, contate) aumentano sempre e la burocrazia non diminuisce mai.

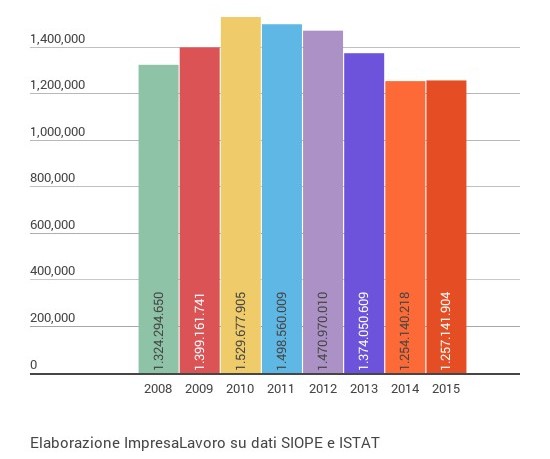

Naturalmente tutti si sentono sotto tiro, dalle casalinghe ai lavoratori dipendenti, ai liberi professionisti. Per non parlare degli imprenditori: il Centro studi Impresalavoro, rielaborando i dati della classifica Doing Business 2015, curata dalla Banca mondiale, ha calcolato che nel 2014 la pressione fiscale per le aziende italiane ha toccato il 65,4 per cento, livello superato esclusivamente dal 66,6 per cento della Francia. Ora la Cgia di Mestre ricorda urbi et orbi che c’è un altro «soggetto» supertartassato, quasi una categoria a sé: il capannone, appunto. Il 16 dicembre scade la seconda rata di Imu e Tasi sui cosiddetti immobili strumentali: una «tornata» di pagamenti che vale 5 miliardi. Proiettata sull’anno si va dai 4 mila agli 8 mila euro a seconda della dimensione e della destinazione, industriale o commerciale, dei capannoni. E questo perché, secondo gli artigiani mestrini, il 68 per cento dei Comuni capoluogo di provincia ha applicato sui capannoni l’aliquota Tasi più Imu massima e in molti casi (contemplati ovviamente dalla legge) persino superiore. Conclusione: dal 2011, ultimo anno di vita dell’Ici, a oggi, il carico su questi particolari immobili è raddoppiato.

Poveri capannoni. Non se lo meritano. Anche perché ne hanno viste e passate tante. A Nordest sono stati l’emblema (tangibile) del boom economico degli anni Ottanta e Novanta. «Mi son fatto il capannone», si sentiva ripetere più spesso che «mi son fatto l`auto nuova». E la proliferazione è continuata pure di recente, grazie alle agevolazioni introdotte dall’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Con buona pace del rispetto del territorio. Numeri catastali alla mano, in Veneto ce ne sono 113.603 di ogni genere, natura e specie, l’11,5 per cento di quanti se ne trovano lungo l’intera penisola. Peccato che, dopo la Grande Crisi, almeno uno su cinque sia vuoto, per un valore superiore al miliardo. Cifra assolutamente teorica, visto che i compratori non ci sono.

Ci vorrebbe una sorta di Piano nazionale dei capannoni, per incentivare la riconversione di quelli dismessi, metterli in mille modi a disposizione dei cittadini, trasformarli in luoghi della bellezza anziché del degrado. Macché. Oltre il danno, la beffa delle tasse. Matteo Renzi ha annunciato, a partire dal 2016, l’abolizione dell’lmu sui cosiddetti imbullonati, cioè sugli impianti produttivi fissati a terra. Cui si dovrebbe aggiungere, dal 2017, la riduzione dell’Ires. L’unico a battersi per la deducibilità al 100 per cento dei capannoni, provvedimento che richiederebbe una copertura di 1,2 miliardi, è il veneziano (guarda un po’) Enrico Zanetti, sottosegretario all’Economia. Di sicuro non si cavalca la ripresa penalizzando gli spazi del fare, siano essi perduti o tanto meno ancora vivi. Sono scelte che si pagano. In comode rate.