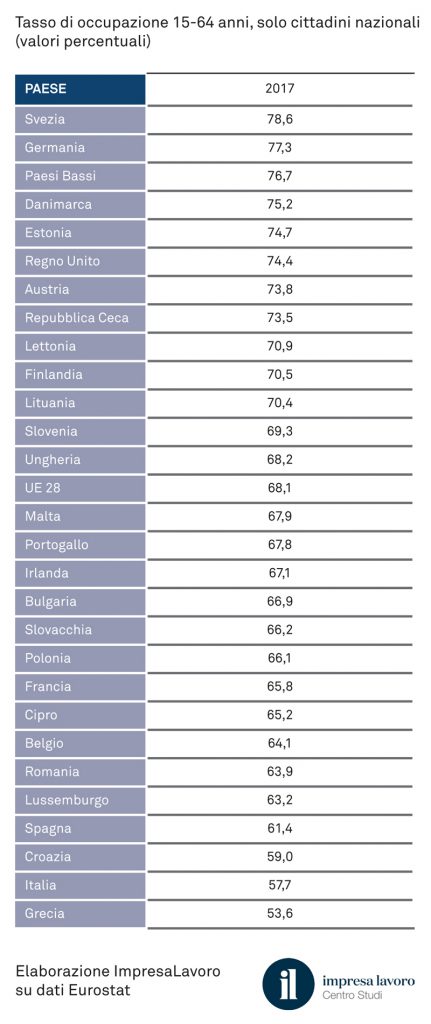

Efficienza del mercato del lavoro: Italia terz’ultima in Europa

Il mercato del lavoro italiano è terz’ultimo per efficienza tra i 28 membri dell’Unione europea e 90esimo su 141 Paesi censiti nel mondo. Nell’ultimo anno perde ben 11 posizioni nella graduatoria internazionale e una in quella europea, ma soprattutto in termini di efficienza ed efficacia si colloca ancora dietro a quello di Paesi come Nigeria, Perù e Uruguay. Lo rivela un’elaborazione del Centro Studi ImpresaLavoro sulla base dei dati contenuti nel recentissimo “Global Competitiveness Report 2019-2020” pubblicato dal World Economic Forum.

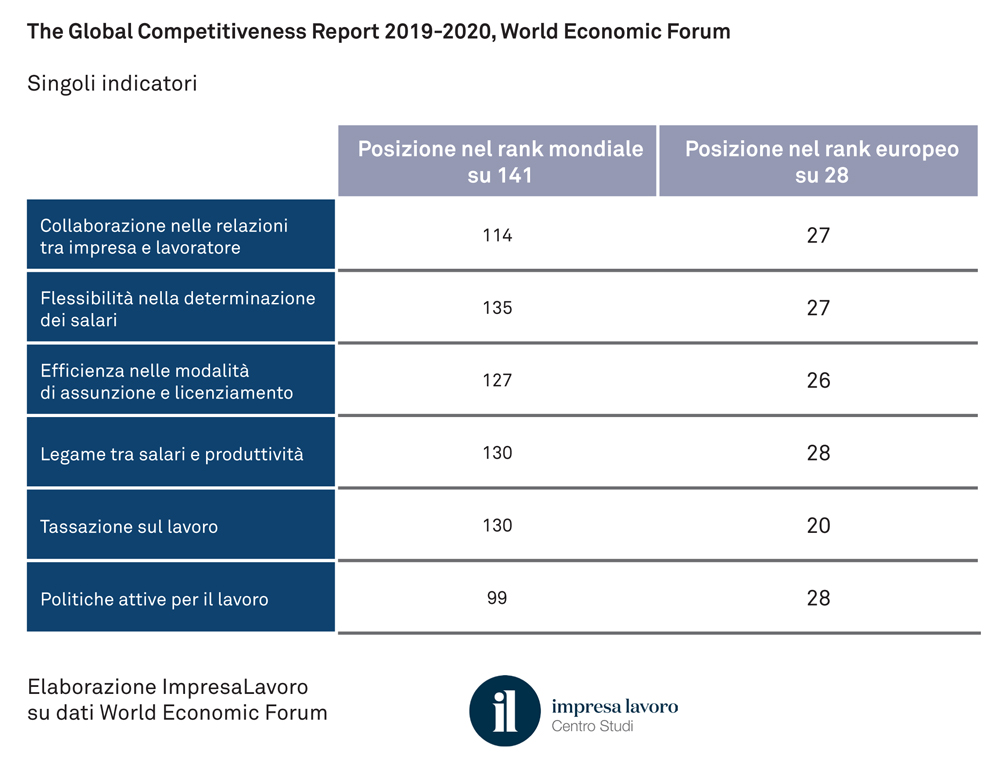

L’indicatore dell’efficienza è un aggregato di più voci che bene evidenziano le difficoltà che il nostro mercato del lavoro attraversa. I principali indicatori analizzati ci pongono ormai da anni agli ultimi posti per efficacia nel mondo e, quasi sempre, nelle retrovie della classifica europea.

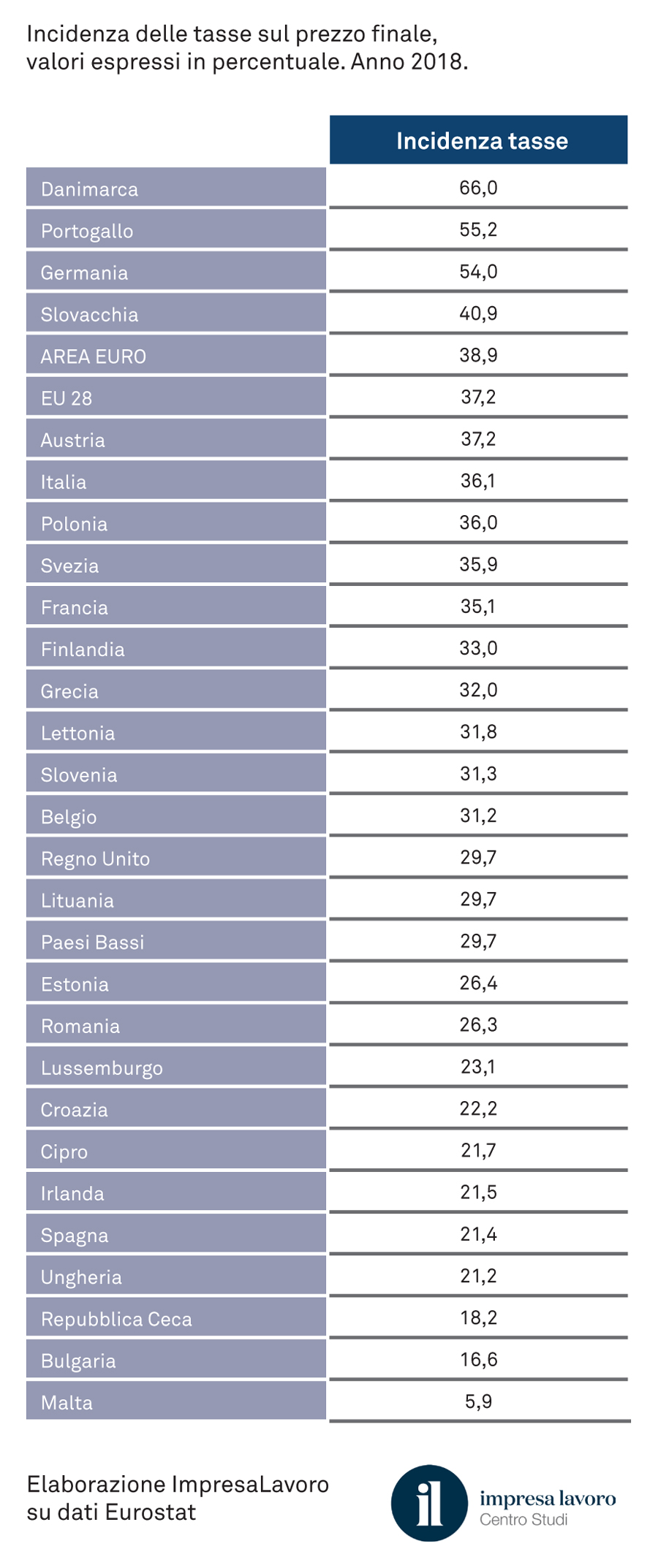

Per quanto concerne ad esempio la collaborazione nelle relazioni tra lavoratori e datore di lavoro siamo al 114esimo posto al mondo e penultimi tra i Paesi dell’Europa a 28 (ai primi tre posti ci sono Danimarca, Paesi Bassi e Lussemburgo). Nella classifica europea perdiamo quindi una posizione rispetto all’anno precedente. Siamo invece al 135esimo posto al mondo e diventiamo penultimi in Europa (perdendo anche qui una posizione rispetto all’anno precedente) per flessibilità nella determinazione dei salari, intendendo con questo che a prevalere è ancora una contrattazione centralizzata a discapito di un modello che incentiva maggiormente impresa e lavoratore ad accordarsi. E proprio in tema di retribuzioni rimaniamo anche quest’anno il peggior Paese europeo (nonché 130esimo nel mondo) per capacità di legare lo stipendio all’effettiva produttività. Dati questi che vanno letti assieme a quelli sugli effetti dell’alta tassazione sul lavoro: in Europa siamo 20esimi (ma 130esimi nel mondo) per quanto riguarda l’effetto della pressione fiscale sul lavoro (facciamo molto peggio di Paesi come la Danimarca, il Regno Unito e la Slovenia). Su questo indicatore il peggioramento rispetto all’anno precedente è netto: in Europa scendiamo verso il basso infatti di altre 8 posizioni rispetto al 2018. Anche la scarsa efficienza nelle modalità di assunzione e licenziamento mette in luce l’arretratezza del nostro Paese: per quanto riguarda questo aspetto siamo 127esimi al mondo e perdiamo ben due posizioni in Europa (adesso siamo terz’ultimi). Infine, un altro indicatore da considerare è quello che riguarda l’efficienza e l’efficacia delle politiche attive per il lavoro, dove ci collochiamo addirittura all’ultimo posto in Europa (99esimi al mondo).

«Il nostro mercato del lavoro – commenta l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro – contiene difetti strutturali che possono essere risolti solo con politiche di medio-lungo periodo. Occorre favorire un processo di innovazione sul versante della contrattazione e della produttività, incoraggiando contratti di prossimità e un maggior rapporto tra salari e produttività, anche e soprattutto attraverso regimi fiscali di favore nei confronti di accordi che premiano risultati ed efficienza».