Nuove imprese straniere, neanche una nell’ultimo anno

Paolo Baroni – La Stampa

Certo, c’è l’articolo 18 ed uno dei sistemi del lavoro più complicati del mondo. Ma poi ci sono gli eccessi della burocrazia, i tempi eterni della giustizia e le tasse troppo alte, ovvero tutti quei fattori, o meglio «mali storici», che da anni ci condannano alla parte bassa di tutte le classifiche mondiali sulla competitività. Epperò negli ultimi tempi, dopo i crolli del 2008 e del 2012, una certa attenzione nei confronti dell’Italia è tornata. Nei primi sei mesi dell’anno oltre metà delle operazioni di acquisizione e fusione porta la firma di investitori esteri, dai russi che entrano in Pirelli alla People bank of China che investe in Fiat, Generali e Telecom, sino a Electrolux che rileva Merloni. Si tratta di 5,7 miliardi di euro su un totale di 10, +81% sul 2013.

E gli investimenti industriali? Invitalia su 36 «Contratti di sviluppo» ne ha siglati 15 con società straniere, per un controvalore di circa 750 milioni. Si va da Bridgestone a Denso, da Stm a Whirlpool e Sanofi. Progetti anche importanti, ma si tratta sempre e solo di ampliamenti di impianti già esistenti, soprattutto al Sud. Investimenti che invece partono da zero, i cosiddetti «greenfield» (a prato verde) come li chiamano gli esperti? Se ci eccettua quello annunciato a gennaio da Philip Morris, che a Bologna investirà 500 milioni di euro creando 600 nuovi posti, non c’è nulla. Nessuna impresa o gruppo straniero nell’ultimo anno e anche di più, ha avuto il coraggio di investire in un nuovo impianto industriale di dimensioni significative sul suolo italiano. «Siamo a zero», conferma a malincuore Guido Rosa, presidente dell’Aibe, l’associazione delle banche estere che operano in Italia e interlocutore naturale di molti potenziali investitori esteri.

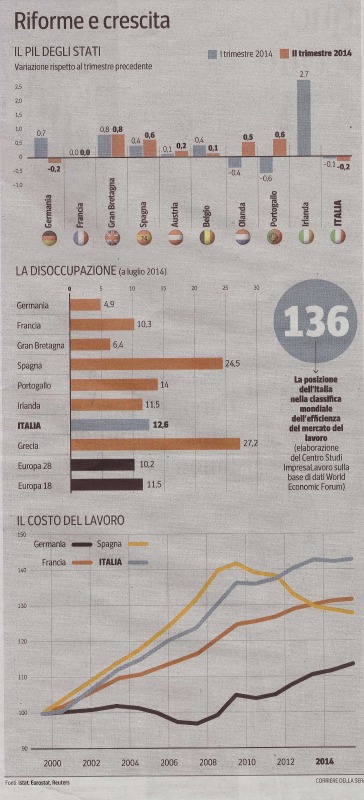

«Il problema fondamentale, come emerge anche dal nostro osservatorio sull’attrattività del Paese, è che il sistema Italia in una scala da zero a cento si colloca appena a quota 33,2. Un livello davvero troppo basso». E oggi, ovviamente, sorprende una forbice così ampia tra investimenti finanziari in forte ripresa e investimenti industriali al palo. «Questo è certamente il dato più rilevante», spiega Nicola Rossi, economista, ex senatore Pd. «Dopo un forte calo è tornato ad esserci un certo movimento sul fronte delle acquisizioni, ma di “greenfield” non si fa nulla. Da molto tempo. E questo la dice lunga sui problemi dell’economia italiana». Che anche in questo campo continua a perdere terreno: in 10 anni, tra il 1994 ed il 2013, l’Italia ha attratto investimenti diretti esteri (finanziari e industriali), i cosiddetti Ide, per un totale di 290 miliardi di dollari, contro i 567 della Spagna, gli 800 e più di Francia e Germania. Quanto basta per far calcolare al ministro dello Sviluppo Guidi un margine netto di crescita, a regime, di almeno 20 miliardi all’anno. Con quello che significa anche in termini di nuova occupazione.

Inutili fino ad oggi le tante iniziative messe in campo negli ultimi tempi, dal decreto «Destinazione Italia» varato da Letta al più recente «Sblocca Italia»? «È il caso di dire troppo tardi, troppo poco – sostiene Nicola Rossi -. Non sono iniziative sbagliate, ma è poca roba rispetto a quello che sarebbe necessario fare. E poi serve tempo per farle assimilare agli investitori esteri». Quantomeno gli ultimissimi interventi sono serviti a fare un po’ d’ordine, chiarire che la promozione e le trattative coi partner esteri spettano all’Ice, che a Invitalia va la gestione degli insediamenti sul territorio e che «Desk Italia», che fino a ieri fungeva da struttura di raccordo, non serve più e va soppresso. Ma l’ultimo decreto in materia sta ancora in Parlamento in attesa di conversione e la nuova struttura non è ancora partita. Per non parlare dei fondi per la promozione ancora insufficienti: appena 400mila euro contro i 15 milioni dei francesi.

Il cahier de doléances è infinito. Rosa: «C’è tutto un sistema che non funziona: dalla burocrazia alla giustizia, al fisco. Ma la cosa peggiore è l’incertezza totale che avvolge il tutto: è la cosa che gli stranieri non possono sopportare. Chiedono trasparenza, chiarezza e norme stabili nel tempo, non regole che continuano a cambiare e che alcune volte diventano pure retroattive. Un malvezzo pazzesco questo, che i nostri governanti non si rendono conto di quanti danni produca!». Di fatto, spiega a sua volta Nicola Rossi, in questo modo «addossiamo all’impresa molti rischi che vanno oltre il normale legittimo e doveroso rischio di mercato: il rischio fiscale, perché non si sa quante imposte dovranno pagare e come; quello amministrativo, perché non si ha certezze sulle autorizzazioni e sulle date entro cui arrivano; e ancora gli addossiamo rischi sul personale, perché con l’attuale configurazione dell’art. 18 c’è sempre un terzo, il giudice, che si può incuneare nel rapporto a due imprenditore-dipendente. È chiaro che in queste condizioni nessuno viene in Italia a investire davvero. Già il rischio di mercato basta e avanza…».

Come dice Licia Mattioli, presidente del Comitato tecnico per l’internazionalizzazione e gli investitori esteri di Confindustria, «fare impresa in Italia non è facile». «Ma ora ci sono tutte le condizioni perché gli investimenti “a prato verde” siano il prossimo step del ritrovato interesse verso l’Italia degli investitori esteri. Perché da noi ci sono sia competenze estremamente interessanti, sia tecnologie e servizi molto sviluppati. Per questo ora occorre avviare una fase di grandissima attenzione verso l’industria, a cominciare dalle regole sul lavoro». «Tutti guardano come molto interesse e molta attesa al programma di riforme di Renzi, dipende però da quanta strada riuscirà a percorrere. Ed è questo che ora preoccupa», aggiunge Rosa. Che di suo è abbastanza pessimista: «L’Italia ormai da anni è un Paese incapace di modificare alcunché, una paese incredibilmente conservatore».