L’ultimo avvertimento

Danilo Taino – Corriere della Sera

La sera del 25 maggio scorso, l’Italia era la beniamina dell’Europa: la netta vittoria di Renzi alle elezioni per il Parlamento di Strasburgo apriva una fase di possibile stabilità politica nella quale realizzare le sempre attese riforme strutturali. La terza economia dell’Eurozona sollevava nei governi e nei mercati aspettative del tutto nuove. Ieri, quella fase era già finita: da Francoforte, Mario Draghi ha separato il caso italiano da quello degli altri Paesi dell’area euro, i quali, mentre Roma rinviava, hanno, chi di più chi di meno, riformato le loro economie. L’Italia sembra tornata a essere il primo problema dell’Europa.

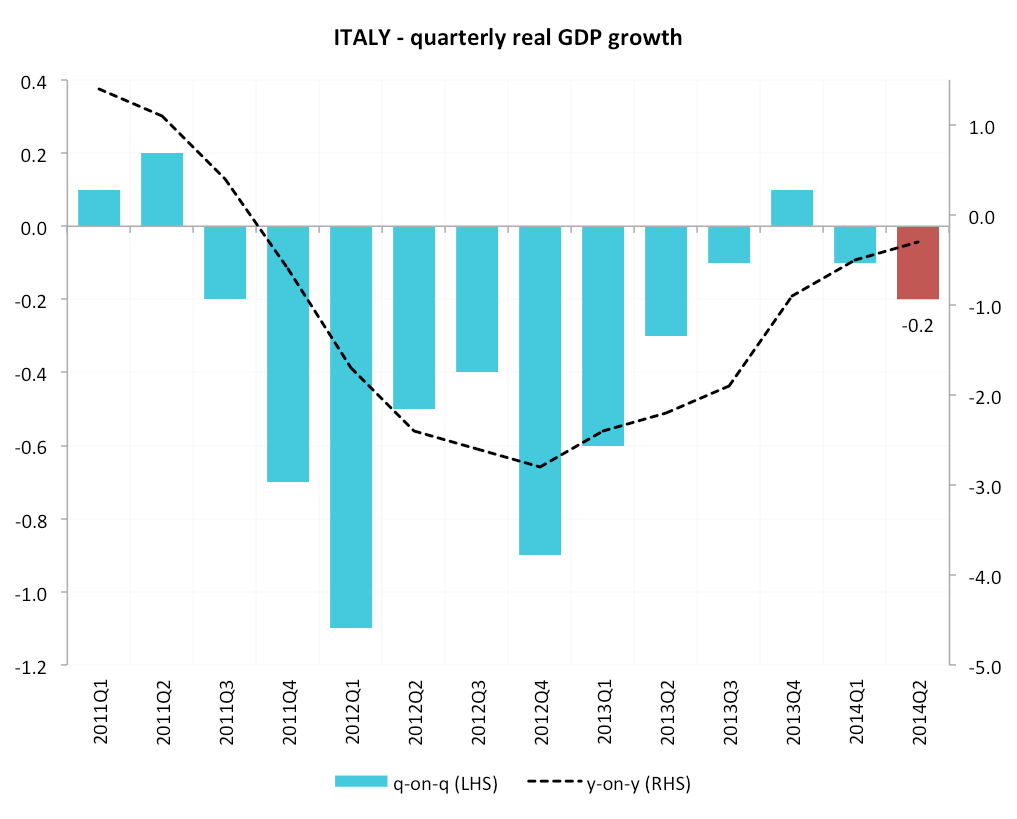

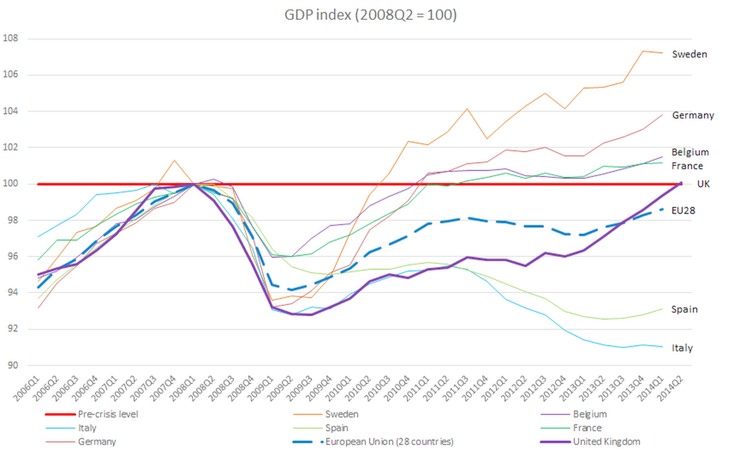

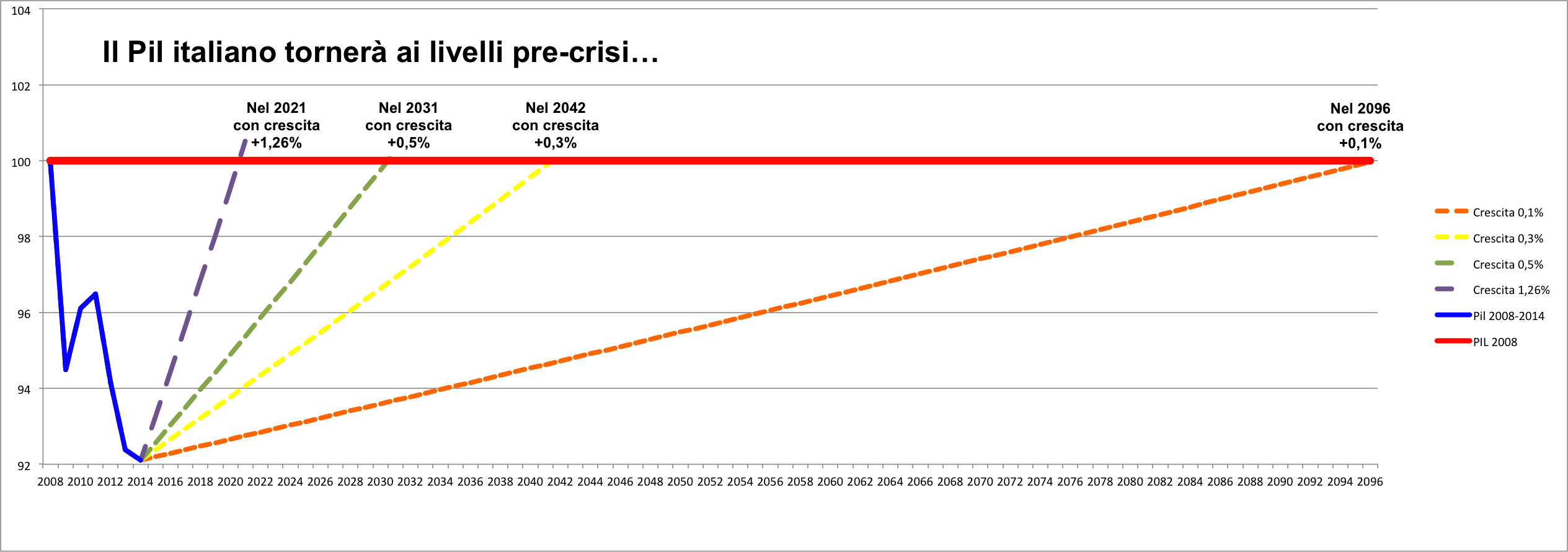

Anche con esempi per un governatore «non convenzionali» – il racconto di imprenditori e di giovani che in Italia non riescono a investire a causa della troppa burocrazia – il presidente della Banca centrale ha dedicato buona parte della sua conferenza stampa mensile a spiegare il perché nell’Eurozona siamo in presenza di una ripresa «non allineata»: i Paesi che hanno fatto le riforme strutturali – «mercato del lavoro, dei prodotti, concorrenza, giudiziario e così via» – crescono, gli altri no, come si è visto dagli ultimi dati del Prodotto interno lordo. Si possono avere tassi d’interesse ai minimi, la Bce può inondare i mercati di denaro, si possono tagliare le tasse (doveroso), ma tutto è inutile se le rigidità del sistema economico impediscono di aprire business, di assumere, di espandere la propria attività, di contare su mercati trasparenti e su norme certe e applicabili. La mancanza di riforme strutturali crea incertezza, «un fattore molto potente che scoraggia gli investimenti».

Poco più di due mesi dopo quel 25 maggio, nelle istituzioni, nei governi ma anche sui mercati, c’è insomma un cambiamento di clima nei confronti della capacità dell’Italia di rendere efficiente l’economia, quasi un contrordine. E questa è una delle ragioni per le quali Draghi insiste sulla necessità di cedere sovranità a Bruxelles anche per quel che riguarda le riforme strutturali: se un Paese non è in grado di farle, glielo si imponga, come già avviene con i bilanci pubblici e con la gestione delle banche. L’Italia è troppo importante e grande per essere lasciata andare a fondo.

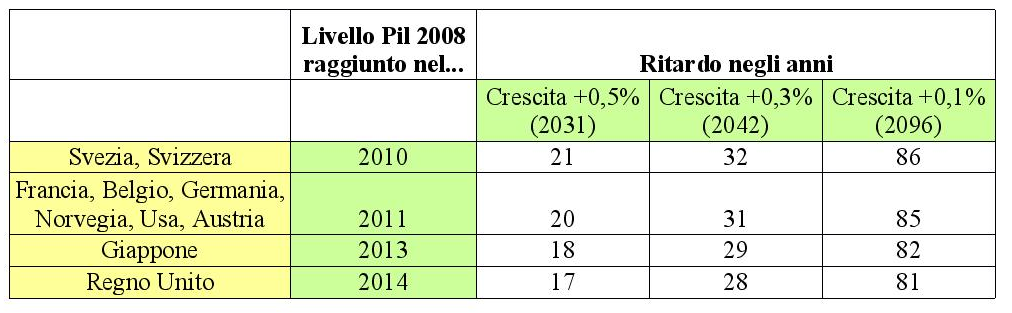

Niente di cui essere soddisfatto, per il governo italiano. Il ritorno della recessione e l’analisi del presidente della Bce, non sono però una condanna senza appello per Renzi. Anzi, potrebbero essere un’opportunità per ridefinire priorità e urgenze e per assumere un approccio più solido alla Ue. Se la scelta di iniziare il cammino riformista con l’abolizione del Senato e non con interventi strutturali sull’economia ha probabilmente determinato una tempistica avventata, ora si tratta di mettere sul tavolo impegni precisi e tempi certi per realizzare riforme come quelle indicate da Draghi. Dall’altra parte, va messa in disparte la retorica polemica nei confronti dell’Europa che non darebbe abbastanza flessibilità ai bilanci pubblici, cioè alla spesa: è un argomentare fragile che, tra l’altro, ai partner che hanno fatto «i compiti a casa» appare come la scusa di chi non ha l’energia per impostare una svolta riformista. La Spagna, il Portogallo, l’Irlanda, persino la Grecia indicano che quando si fanno programmi seri di riforma e li si rispettano l’economia riprende fiducia e riparte prima di quanto ci si aspetti. E che, una volta sollevate, le aspettative non vanno poi lasciate cadere: il 25 maggio non è per sempre.