Ricchezza delle famiglie: ancora lontano il livello toccato nel 2006. La metà del valore si concentra al nord e nelle famiglie con capofamiglia over 64

Nonostante la recente crescita, il livello delle attività finanziarie detenute sotto varie forme dalle famiglie italiane è ancora lontano dai livelli fatti registrare nel periodo antecedente la crisi economica. Nel 2015, infatti, registriamo ancora una flessione dell’1,7% rispetto alla soglia di 4mila miliardi registrata a fine a 2006. Nello stesso periodo solo in Grecia è stata registrata una flessione superiore alla nostra (18,4%). Il dato emerge da un’analisi del Centro studi ImpresaLavoro su elaborazione dei dati di Banca d’Italia, Sistema Europeo delle Banche Centrali, Ocse ed Eurostat.

Nello stesso periodo di tempo le famiglie di alcuni Paesi dell’Europa dell’Est hanno invece raddoppiato i volumi della loro ricchezza mentre quelle residenti in economie più mature hanno registrato incrementi netti comunque considerevoli. Rispetto a dieci anni or sono le famiglie tedesche sono ad esempio più ricche di oltre 1.300 miliardi (+31,6%), quelle francesi di oltre 1.200 miliardi (+31,9%) e quelle britanniche di 1.900 miliardi di euro (+30%). L’incremento in termini relativi risulta molto rilevante anche in Olanda (+55,9%, pari a 800 miliardi) e in Svezia (+72,6% ovvero 500 miliardi).

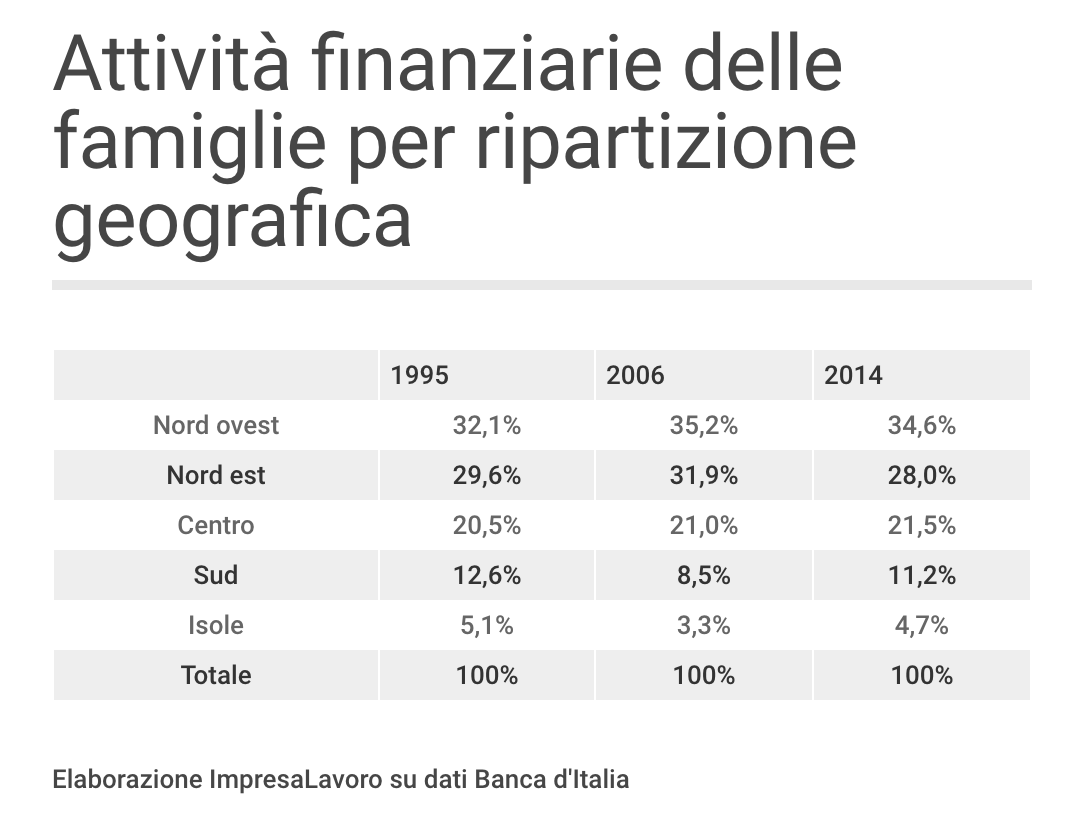

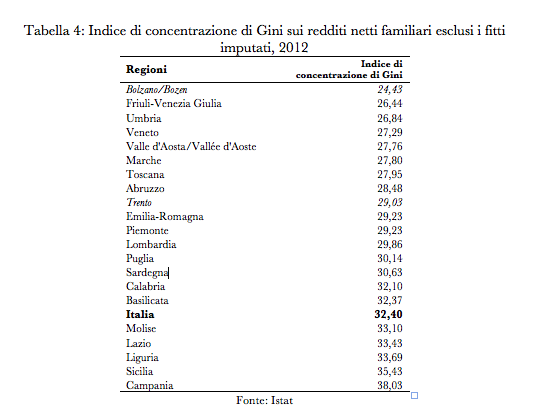

Lo studio della ripartizione geografica della ricchezza delle famiglie italiane negli ultimi 10 anni evidenzia una sua maggiore concentrazione nel Nord Ovest (scesa peraltro dal 35,2% del 2006 al 34,6% del 2014) e nel Nord Est (scesa dal 31,9% al 28,0%). Rimasta sostanzialmente stabile nel Centro (dal 21% al 21,5%), questa è invece aumentata al Sud (dall’8,5% all’11,2%) e nelle Isole (dal 3,3% al 4,7%).

Se si prendono in considerazione le differenti classi anagrafiche si può invece osservare come quasi metà della ricchezza sia posseduta dai nuclei con un capofamiglia over 64 (negli ultimi dieci anni si passa dal 28,9% al 47,9%). Questa decresce peraltro con l’abbassamento dell’età del loro capofamiglia: dal 24,5% per la fascia d’età 55-64 anni all’appena il 2,6% per le famiglie guidate da un soggetto under 34 anni. Un segno inequivocabile della difficoltà delle ultime generazioni ad accumulare risparmi.

«Citata come un fiore all’occhiello del nostro sistema finanziario nonché come simbolo della laboriosità e della capacità di risparmio degli italiani, la ricchezza delle famiglie italiane viene trattata dallo Stato come un bancomat al quale attingere spesso e volentieri» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro. «Oltre a una sua crescita inferiore a quella dei principali altri Paesi europei, preoccupa la sua disomogenea distribuzione sia per area geografica sia per classe d’età del capofamiglia. A detenerne la metà in Italia sono infatti le famiglie del Nord e quelle guidate dagli over 64. Un’ennesima conferma di come le attuali politiche del lavoro non riescano a garantire un volano per la crescita economica del Meridione, penalizzando al tempo stesso le giovani generazioni, quasi sempre messe nelle condizioni di non poter accumulare risparmi».