Disuguaglianza: quanto serve lo Stato?

di Paolo Ermano

La disuguaglianza

Il tema delle diseguaglianze economiche entra sempre più prepotentemente nell’agenda politica di molti Paesi.

Con l’inizio della crisi finanziaria del 2008, movimenti come Occupy Wall Street, saliti alla ribalta nel 2011 con lo slogan We are the 99%, hanno posto l’accento sull’iniqua distribuzione del reddito e della ricchezza. Reddito e ricchezza sono fenomeni economici diversi, e spesso i manifestanti confondevano l’uno con l’altro, ma il senso della loro protesta era chiaro: secondo loro, il 99% della popolazione pagava gli errori di una piccola minoranza estremamente ricca che aveva spinto i mercati finanziari oltre ogni possibilità di gestione e controllo, causando il fallimento della Lehman Brothers, nel 2008, e tutto quello che ne conseguiva.

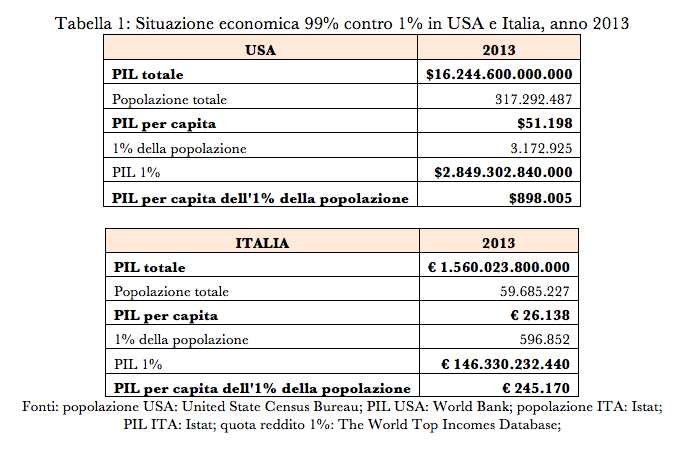

Stando a dati recenti, il USA nel 2013 l’1% della popolazione che godeva dei redditi più elevati raccoglieva quasi il 18% di tutto il reddito generato negli Stati Uniti. In Italia, la situazione è un po’ migliore: l’1% della popolazione raccoglie il 9,38% del reddito totale.

In termini di ricchezza, la concentrazione è ancora maggiore.

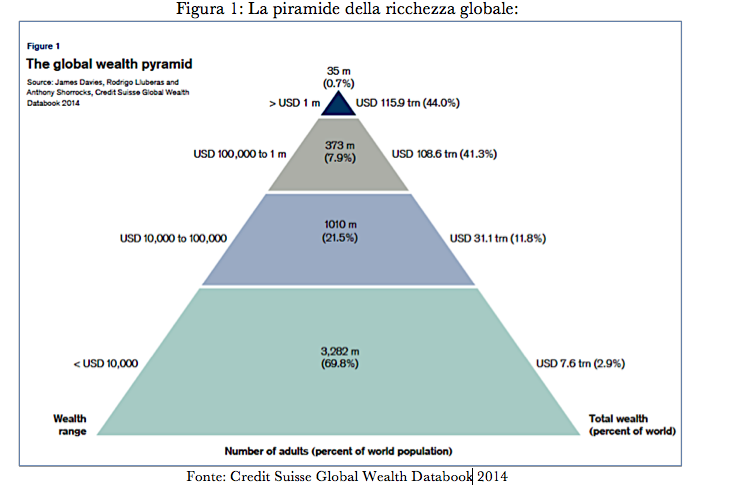

Secondo uno studio annuale pubblicato da Credit Suisse, lo 0,7% della popolazione mondiale possiede una ricchezza maggiore di 1 milione di dollari. Sono 35 milioni di persone (su poco più di 7 miliardi di persone) e da sole possono vantare un patrimonio complessivo di circa 116 trilioni di dollari , il 44% della ricchezza complessiva.

I problemi della disuguaglianza

Esistono molte spiegazioni del perché si generi la diseguaglianza economica.

La più ordinaria è la seguente: ognuno nasce con una propria dotazione di risorse costituita da diversi elementi, dalle capacità psico-fisiche fino alla ricchezza della famiglia in cui si cresce, passando per il Paese in cui si nasce. Così, per semplice fortuna c’è chi nasce intelligente, forte e ricco e chi stupido, debole e povero: in mezzo, un insieme molto variegato di possibilità. Si tenga presenta che, secondo studi recenti, questa dotazione iniziale determina all’80% la capacità di reddito futura di un individuo.

Se si vuole modificare la dimensione della diseguaglianza economica, solo un soggetto terzo rispetto all’individuo e al libero mercato, come lo Stato, può razionalmente intervenire per alterare gli effetti di questa dotazione di risorse per favorire un gruppo che parte svantaggiato a spese di un gruppo che parte avvantaggiato.

Negli anni ’50 Simon Kuznets sosteneva che nelle economie in via di sviluppo la diseguaglianza dei redditi tendeva a salire, per poi scendere raggiunto un elevato grado di sviluppo. La diseguaglianza, quindi, è un fenomeno economico variabile nel tempo.

Recentemente, Thomas Picketty ha pubblicato nel 2014 un libro molto discusso su questo tema sostenendo che le società capitaliste tendono naturalmente ad aumentare le diseguaglianze economiche.

Considerando il problema dei redditi, un eccesso di diseguaglianza è un problema per le economie capitaliste, per tre motivi.

Primo, un eccesso di diseguaglianza può comprimere la domanda interna di beni, dato il minor reddito disponibile per la maggior parte della popolazione. In generale, la fascia più benestante della popolazione non riesce a sostituire con la propria domanda di beni, specialmente con quelli di lusso, la domanda generale di bene di tutta la popolazione.

Secondo, non è mai chiaro quando si possa parlare di “eccesso di diseguaglianza”: non esistono misure univoche che possano discriminare tra un eccesso e un non-eccesso di diseguaglianza, quindi è difficile capire se e quando sia opportuno intervenire.

Terzo, per ridurre le diseguaglianze in un mondo formato da agenti economici razionali deve intervenire lo Stato, principalmente, ma non esclusivamente, attraverso la politica fiscale. E l’intervento statale è sempre difficile da calibrare, altera il normale funzionamento dei mercati, può essere distorsivo e ingiusto. Inoltre, la decisione di intervenire per lenire la diseguaglianza è legata non solo a scelte di tipo economiche, ma anche sociali ed etiche: campi, questi ultimi, sempre difficili da maneggiare.

L’effetto delle politiche di riduzione della diseguaglianza

Esistono moltissimi modi attraverso cui uno Stato può organizzare il suo sistema di tassazione e trasferimenti per attenuare il fenomeno della diseguaglianza. Le scelte in questo campo hanno un legame forte con la storia e la cultura di una società. Nei paesi anglosassoni il livello di diseguaglianza generalmente accettato è sicuramente superiore a quello dei paesi europei: non ci sono giustificazioni economiche perché sussista questa differenza, ma l’economia non è una scienza che possa esaurirsi in se stessa, senza alcun riferimento a studi derivati da altre scienze sociali.

In questo dedalo di opzioni, però, si può giungere a una misura che restituisce la forza che ha uno Stato di modificare il livello di diseguaglianza con la politica fiscale.

La misura prende in considerazione l’impatto delle politiche fiscali in termini di tassazione (riduzione del reddito di un individuo) e trasferimenti (incremento del reddito di un individuo). In sostanza, la misura calcola l’indice di Gini sui redditi, una delle più note misure di diseguaglianza che va da 0, minima diseguaglianza, a 1 (o 100), massima diseguaglianza, prima dell’intervento dello Stato, cioè sostanzialmente considerando il reddito lordo al lordo dei trasferimenti (ex-ante), e lo confronta l’indice calcolato sul reddito finale, al netto quindi dei trasferimento (ex-post). Quindi, si lascia il mercato raggiungere il suo equilibrio, si misura l’indice di diseguaglianza, poi s’interviene sui redditi attraverso la tassazione e i trasferimenti sociali e si valuta la diseguaglianza finale. La logica alla base di questa misura è la seguente: nella differenza fra l’indice di Gini ex-ante e ex-post, prima e dopo l’intervento dello Stato, si valuta l’impatto delle politiche fiscali in un sistema economico.

Il vantaggio di questa misura sta nel permettere il confronto fra Paesi aventi sistemi fiscali e politiche di welfare diversi: ciò che conta non è la natura o l’efficacia di una singola politica, ma l’effetto congiunto di tutte le politiche sulla diseguaglianza sociale.

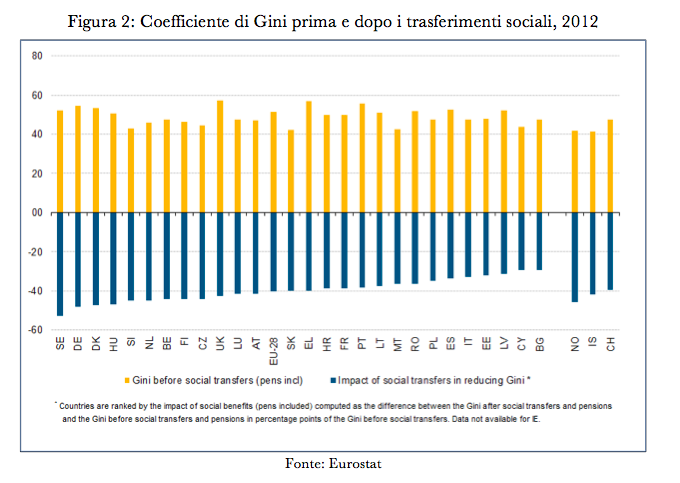

Come si vede nel grafico seguente (Figura 2), la capacità dei sistemi fiscali europei di ridurre la diseguaglianza varia fra i Paesi.

Gli istogrammi gialli indicano il coefficiente di Gini, pensioni incluse, prima di qualsiasi trasferimento sociale, quelle blu l’effetto di riduzione della diseguaglianza misurata come indice di Gini (per questo assume valori positivi) grazie ai trasferimenti sociali.

L’Italia è uno dei Paesi con la maggior diseguaglianza e, nonostante un elevato carico fiscale e una storica tensione verso un sistema di welfare esteso, non è capace di ridurre in maniera significata la diseguaglianza attraverso l’intervento dello Stato. Dove la Svezia, una nazione con una diseguaglianza di partenza superiore a quella italiana, attraverso l’intervento pubblico riduce l’indice di Gini di più del 50%; l’Italia si ferma sotto il 40%.

Ogni modifica nella politica fiscale di un Paese altera la capacità di uno Stato di intervenire sulla distribuzione del reddito (o della ricchezza), influenzando così il livello di diseguaglianza, dunque l’indice di Gini.

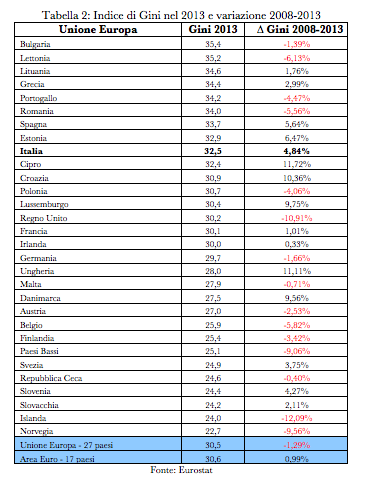

Come si vede nella figura 3, in Italia fra il 2008 e il 2012 l’indice di Gini, già alto rispetto a molti partner europei, salì di quasi 3 punti percentuali. Questo significa che nei 4 anni successivi all’inizio della crisi finanziaria del 2008, lo Stato è stato un po’ meno capace che in passato nel contenere l’aumento della diseguaglianza.

Sia chiaro, l’andamento della diseguaglianza nel tempo non dice tutto: bisogna sempre capire da che livello si partiva o a che livello si è arrivati. Nella Tabella 2 sono riportati i dati dell’indice di Gini presso i Paesi dell’Unione Europea nel 2013, con la variazione intercorsa dal 2008.

Due considerazioni sulla tabella 2. Primo, paesi come la Bulgaria e Norvegia non possono essere facilmente confrontati, dato il diverso livello di sviluppo socio-economico delle due aree: ogni confronto fra paesi, dunque, richiede attenzione prima di trarre conclusioni affrettate. Secondo, appare chiaro dai dati che ogni paese si muove in maniera autonoma, con Stati che riescono a ridurre significativamente la diseguaglianza e Stati incapaci di aggredire seriamente l’ineguaglianza economica. Da questo punto di vista un coordinamento a livello europeo, anche per l’area Euro, sarebbe auspicabile.

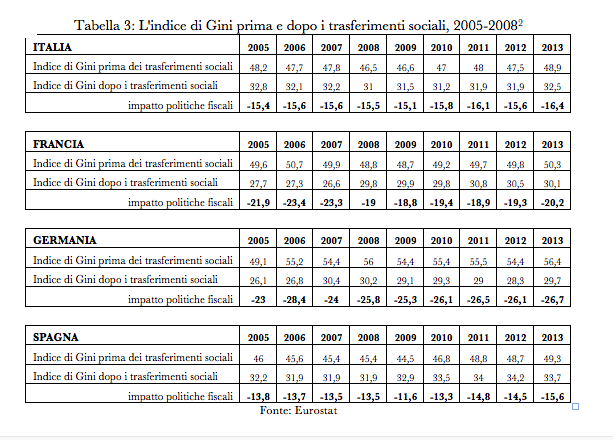

Andando nel dettaglio, nella tabella 3 sono riportati i dati di Italia, Francia, Germania e Spagna riguarda l’indice di Gini prima dei trasferimenti e dopo i trasferimenti.

Se in Germania, e più moderatamente in Spagna, la diseguaglianza dei redditi è cresciuta negli anni, l’impatto delle politiche fiscali è cresciuto negli anni considerati in tutti i paesi tranne che in Francia.

L’Italia non ha visto sostanzialmente cambiare la sua condizione strutturale: dal 2005 al 2013 nulla sembra essere cambiato, nel bene nel male.

Le Regioni Italiane

Un ultimo appunto sulla condizione delle regioni italiane.

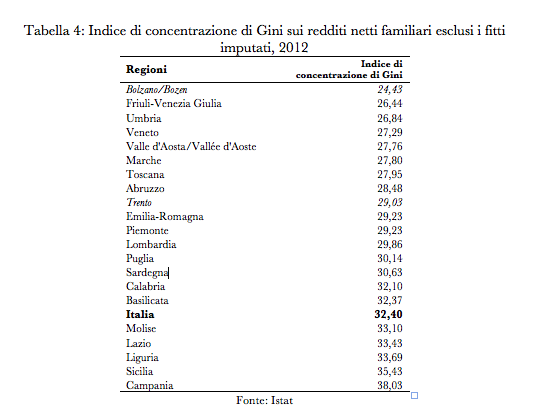

Gli indici che misurano la diseguaglianza, come l’indice di Gini, possono essere applicati a qualsiasi gruppo economico-sociale: come possiamo confrontare Paesi diversi, così possiamo confrontare regioni diverse all’interno di un unico Stato.

Nel caso dell’Italia, tabella 4, nel 2012 abbiamo questa situazione:

Purtroppo, per l’ennesima volta emerge la distanza fra il SUD e il CENTRO-NORD dell’Italia , una distanza socio-economica che influisce anche sulla distribuzione dei redditi. Impressione, da questo punto di vista, come la differenza fra la regione più egualitaria (la Provincia di Bolzano) e regione meno egualitaria (la Campania) sia superiore alla distanza fra la Norvegia e la Bulgaria. Non servono, a parere di chi scrive, altri commenti a riguardo.