C’è troppa Germania sotto il cielo d’Europa

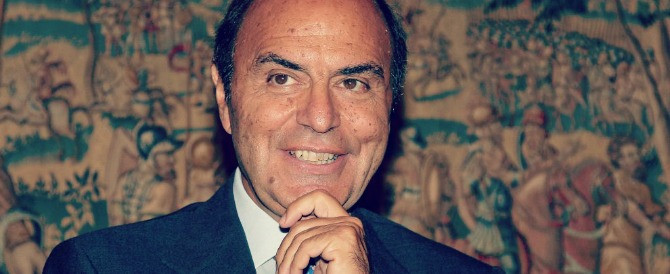

Romano Prodi – Il Messaggero

Mentre il semestre italiano ha già compiuto oltre la metà del suo corso, la confusione domina sovrana a Bruxelles. Nessuno obbedisce a nessuno, anche perché a Bruxelles non vi è nessuno in cerca del compromesso necessario perché i vari paesi possano essere in grado di obbedire a parametri che costituiscono sempre meno un obiettivo condiviso e sempre più una temuta minaccia. Mancando un’autorità riconosciuta ognuno, a Bruxelles, disobbedisce per conto suo. Cominciando dalla Germania che, mantenendo da lungo tempo un surplus della propria bilancia commerciale del 7%, non solo viola l’impegno di non eccedere mai il 6%, ma costituisce un elemento di squilibrio nell’economia mondiale pari a quello che in passato noi rimproveravamo alla Cina. Inoltre, il numero dei paesi che disobbediscono alla regola del deficit del 3% cresce ogni giorno, sotto la spinta dalla congiuntura sempre più sfavorevole.

Si potrebbe minimizzare l’importanza di questi fatti con la semplice osservazione che le cose stanno andando in questa direzione già da qualche anno e che quindi nulla di radicalmente nuovo sta succedendo nel rissoso recinto europeo. I fatti nuovi invece esistono. Prima di tutto il tasso di crescita (potremmo meglio chiamarlo di decrescita) sta ancora peggiorando e i 25 milioni di disoccupati non vedono alcuna migliore prospettiva per il loro futuro, anche perché non vi è più nessuno disposto a ripetere le errate previsioni che sempre promettevano miglioramenti che mai si sono sono avverati. L’esperienza, tuttavia, ci insegna che anche la pazienza e la capacità di sopportazione hanno un limite.

Il secondo fatto nuovo è che la Banca Centrale Europea, che pure nel passato è riuscita ad evitare la catastrofedi una deflazione ancora peggiore, sembra oramai avere speso tutte le proprie limitate munizioni, anche se la sua politica ha raggiunto il positivo ma non dichiarato obiettivo di fare calare il valore dell’Euro di fronte al dollaro, con un potenziale beneficio per le nostre esportazioni. La prima tranche di finanziamento della BCE al sistema bancario ( il così detto Tltro) ha tuttavia trovato una limitata accoglienza proprio perché l’economia europea marcia ad una velocità ancora più ridotta rispetto ad ogni previsione. D’altra parte le dichiarazioni di Draghi rivolte a dare ossigeno alla crescita, non possono avere l’efficacia che avevano avuto in passato, proprio perché vengono sistematicamente ed immediatamente seguite da un’opposta dichiarazione della cancelliera tedesca sulla necessità di non allentare i vincoli dell’austerità. Il continuo richiamo ai compiti a casa suona sinistro soprattutto nei confronti dei paesi che, pur facendo tutto il possibile, vedono crescere continuamente il disagio sociale. I compiti a casa vanno fatti ma, ai presunti scolari, deve essere fornita almeno una matita e un quaderno.

Un terzo elemento da prendere in considerazione è il tono sempre più duro dei dibattiti all’interno del parlamento tedesco riguardo alla politica europea. Chi pensava che l’aumentato ruolo dei socialdemocratici avrebbe ammorbidito le posizioni germaniche e avrebbe reso più responsabile la politica tedesca si è sbagliato. L’intransigenza non è una caratteristica della coalizione CDU-CSU ma è una convinzione profonda e condivisa di tutta la Germania. Non aspettiamoci quindi alcuna novità da Berlino.

Il quarto elemento da prendere in considerazione è che la Francia ha preso atto della sua reale situazione ed ha reso palese che non solo non intende obbedire agli ordini tedeschi ma che si rifiuterà di obbedirvi anche in futuro. L’attuale politica, infatti, non è in grado di accelerare il cammino dell’economia francese e apre le porte ad una vittoria della signora Le Pen alle prossime elezioni presidenziali. L’asse franco-tedesco è quindi entrato anche formalmente in crisi. Oggi tuttavia è divenuto molto più difficile per Francia e Italia proporre a Bruxelles soluzioni innovative. Nella vana attesa di queste proposte, la posizione della Germania si è infatti ulteriormente rafforzata. Ai paesi che tradizionalmente gravitavano intorno alla sua orbita se ne sono aggiunti altri, a partire dalla Spagna, quotidianamente lodata dalla Cancelliera tedesca come esempio di paese riformatore, anche se le riforme messe in atto sono in realtà marginali e la Spagna resta con livelli di disoccupazione e tassi di sviluppo inaccettabili. Qui a Bruxelles, inoltre, la nuova Commissione viene considerata sotto totale controllo tedesco e i direttori germanici sostituiscono con inarrestabile progresso i loro colleghi britannici, francesi e italiani.

Mettendo insieme tutte queste oggettive osservazioni si deve concludere che una concreta politica di più paesi, guidati da Francia e Italia, per portare avanti una linea alternativa di sviluppo non esiste più. Quest’alternativa esisteva fino a qualche mese fa: oggi è scomparsa di fronte ai mutamenti dei rapporti di forza. Eppure un’Europa che procede solo operando su parametri tecnici e non su una politica condivisa è destinata a scomparire. Perché questo non avvenga bisogna che chi ha oggi in mano il timone della politica europea abbia l’intelligenza di aiutare gli altri paesi a uscire dalla crisi. Tuttavia quest’obiettivo potrà essere raggiunto solo se le necessarie riforme potranno essere messe concretamente in atto senza provocare il disfacimento sociale.

Quanto è avvenuto in queste ultime settimane sembra tuttavia indicare che nei circoli politici non ci si rende conto della pericolosa rapida involuzione della politica europea. Ripeteva continuamente il cancelliere Kohl che, anche contro la volontà dei suoi elettori, egli aveva voluto dare vita all’Euro perché, parafrasando Thomas Mann, egli voleva una Germania europea e non un’Europa germanica. Pur avendo, con fatica e con lungimiranza politica dato vita all’Euro, ci stiamo oggi avviando verso la costruzione di un’Europa germanica e non di una Germania europea. E non è il destino che noi abbiamo per tanti anni sognato.