About

Posts by :

Sono diritti o privilegi?

Redazione », Editoriali carlo lottieri, diritti acquisiti, editoriali, pensioni

di Carlo Lottieri

Quando si tenta di riformare in senso liberale le istituzioni, in Italia come altrove, spesso ci si scontra con l’idea che una serie di cambiamenti verrebbero a ledere diritti acquisiti. Quei cambiamenti sarebbero, per tale motivo, illegittimi e andrebbero rigettati.

In tutto questo c’è qualcosa di illogico e anche linguisticamente discutibile. I diritti individuali non sono “acquisibili”, perché sono in realtà originari o, come si dice con una terminologia classica, “naturali”. Ogni uomo ha un diritto naturale su di sé e per questo motivo la schiavitù è ingiusta. Per lo stesso motivo ognuno ha diritto a essere proprietario. Di cosa? Ecco: qui entra in campo la titolarità, perché ognuno ha diritto a essere proprietario di quei titoli che ha acquisito in maniera legittima grazie a doni, scambi, retribuzioni, ecc.

I diritti sono insomma connaturati all’uomo, mentre i titoli si acquisiscono. E come si acquisiscono, ovviamente, si possono perdere. Io sono proprietario di una casa (ho un titolo legittimo su di essa) e ovviamente perdo tale titolo nel momento in cui la dono o la vendo. A rigore, allora, non vi sono diritti acquisiti, ma solo titoli. Ed esattamente di titoli che si parla quando – nel linguaggio corrente – si vuole impedire questa o quella riforma.

Un caso classico è quello dei prepensionati o dei vitalizi d’oro assicurati agli uomini politici. In un caso come nell’altro non è di diritti in senso proprio che si parla (non stiamo parlando di prerogative che spettino a ogni uomo in quanto uomo), ma appunto di titoli: e per giunta di titoli ottenuti non in virtù di scambi o contratti tra privati, ma grazie a decisioni politiche del tutto arbitrarie.

In altre parole, se compro un’abitazione ho un titolo di proprietà forte su di essa, quale risultato di un negozio tra privati. Se invece ricevo una pensione di 4 mila euro al mese perché per cinque anni sono stato consigliere regionale, in questo caso è diverso: un atto di volontà politica mi ha attribuito un privilegio o una facoltà. In altre parole, ho la possibilità di esigere ogni mese che ognuno dei miei concittadini destini a me – ad esempio – un centesimo di quanto produce in modo tale che io possa godere di questo vitalizio.

Ho un diritto a tutto ciò? No. Non c’è alcun diritto in gioco.

Ho un titolo che è stato “costruito” politicamente a mio favore. E che ovviamente può essere cancellato da un altro atto politico di segno opposto: dalla decisione, ad esempio, di abolire questi privilegi che i politici si sono auto attribuiti (nel caso dei vitalizi post-elezione) o che hanno attribuito ad altri (nel caso delle pensioni-baby).

Detto questo è egualmente chiaro che non si può mettere esattamente sullo stesso piano molte modeste baby-pensioni e i super-assegni che i politici hanno deciso mensilmente di regalarsi. Per giunta molti tra di coloro che sono andati in pensione prima dei quarant’anni oggi non sono più in condizione di lavorare. Per tale motivo, negare loro la pensione che ricevono significa togliere a queste persone ogni mezzo di assistenza, dopo aver assicurato loro – con un privilegio definito per via legislativa – che avrebbero ricevuto quella pensione vita natural durante.

Sul piano politico la situazione è caotica, socialmente delicata, e non è facile trovare una via d’uscita. Ma stiamo parlando di titoli ottenuti politicamente, insomma: di privilegi, e non già di diritti acquisiti. Sapere che le cose stanno in questi può quanto meno aiutare a mettere la discussione sui giusti binari.

Troppe imprese ancora falliscono

Redazione », Editoriali, Scrivono di noi editoriali, fallimenti, imprese, massimo blasoni, metro

Massimo Blasoni – Metro

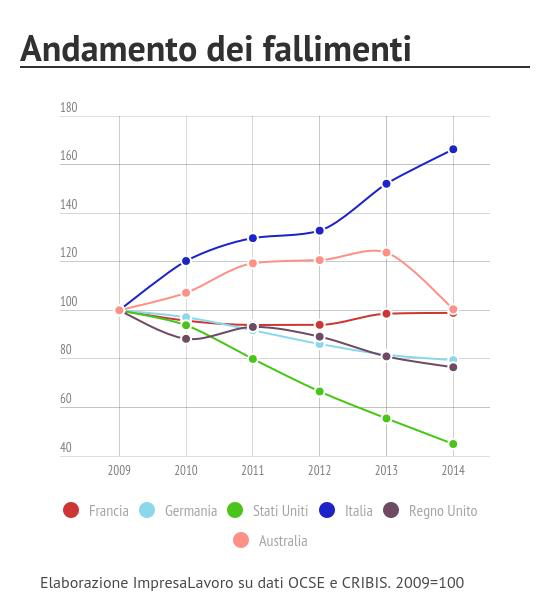

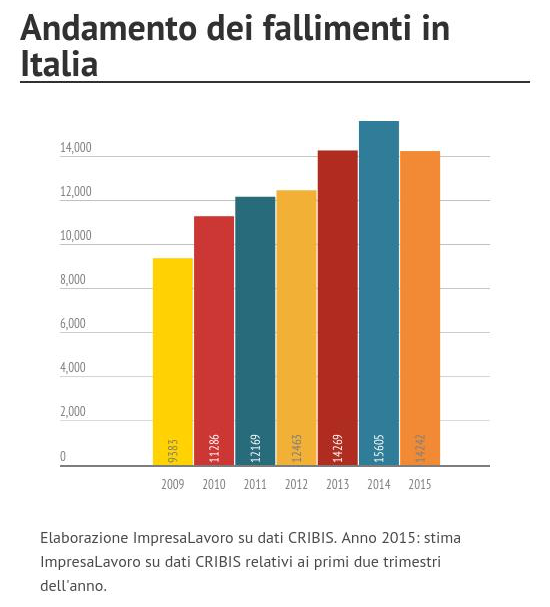

La scorsa settimana, a Cernobbio per il Forum Ambrosetti, il premier Matteo Renzi ha esibito un grande ottimismo sulla capacità di ripresa economica del nostro Paese. Vorremmo davvero potergli credere, per il bene di tutti. I numeri che raccontano la crisi di questi anni dipingono però una situazione che rimane di grande incertezza. Prendiamo ad esempio i dati più aggiornati sui fallimenti delle aziende: il nostro Paese resta uno dei pochi che continua ad registrare un fenomeno nettamente superiore ai livelli pre-crisi. Una nostra rielaborazione dei dati forniti dall’OCSE evidenzia infatti come rispetto al 2009 i fallimenti nella nostra penisola siano cresciuti del 66,3%, passando dai 9.383 del 2009 ai 15.605 del 2014.

Continua a leggere su Metro

In sei anni fallite 75mila aziende

Redazione », Scrivono di noi fallimenti, italia oggi, massimo blasoni

Tancredi Cerne – Italia Oggi

Italia maglia nera per numero di fallimenti. Nei sei anni tra il 2009 e il 2014, infatti, sono fallite 75.175 aziende, uno dei valori più alti tra i Paesi dell’area Ocse. L’allarme è contenuto nell’ultimo rapporto del Centro studi ImpresaLavoro. Rielaborando i numeri forniti dall’Ocse gli analisti hanno evidenziato come, rispetto al 2009, i fallimenti di imprese in Italia siano cresciuti del 66,3%, passando dai 9.383 del 2009 ai 15.605 del 2014. «Nel 2014 il numero di fallimenti negli Usa è stato inferiore a quello del 2009 del 55,1% , nel Regno Unito del 23,4% , in Germania del 20,5%». Anche laddove 1’uscita dalla crisi è sembrata più lenta (Francia), il fenomeno pare comunque sotto controllo, con il numero di imprese fallite in calo dell’1,1%.

L’Italia è ancora ampiamente al di sopra dei livelli pre-crisi, con un’escalation negativa che solo quest’anno sembra destinata a interrompersi. «I primi due trimestri del 2015», ha spiegato Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro, «lasciano intravedere un rallentamento nel numero di fallimenti. La nostra stima è un calo di 1.300 fallimenti rispetto al 2014, con un livello complessivo che dovrebbe attestarei sui valori del 2013». Secondo Blasoni «anche con questo miglioramento» l’Italia resterà quella «che ha reagito peggio alla crisi internazionale».

Fallimenti e suicidi: bestiale è il governo

Redazione », Scrivono di noi fallimenti, impresalavoro, libero, rassegna stampa

Attilio Barbieri – Libero

Far fatica a tirare la fine del mese, a non chiudere l’azienda, a far quadrare conti che proprio non vogliono sapere di farlo. E sentirsi dare delle bestie da Renzi, che ci accusa di totale insensibilità per il dramma dell’immigrazione. In realtà sarebbero gli «animali» ad aver le carte in regola per incazzarsi anziché subire gli insulti di specie. Lo confermano anche i numeri aggiornati sui fallimenti, arrivati caldi caldi proprio ieri. Negli ultimi sei anni hanno chiuso i battenti ben 75.175 imprese, 34 al giorno, contando anche le domeniche e le feste comandate. Il dato emerge dall’analisi curata dal Centro Studi ImpresaLavoro. Di più: il nostro Paese è uno dei pochi tra quelli monitorati dall’Ocse ad avere tuttora un numero di aziende che chiudono nettamente superiore ai livelli precedenti la crisi. Segno che il disagio continua. Altro che ripresa.

A dare la dimensione del fenomeno è proprio il confronto internazionale. Come si vede chiaramente dal grafico che pubblichiamo in questa pagina, fra le grandi economie occidentali siamo l’unica che continua ad avere il febbrone. Mentre le chiusure si riducono un po’ dappertutto, da noi aumentano. E i segnali di una possibile inversione di tendenza sono cosi deboli da faticare a distinguerli nel sottofondo di pessime notizie. L’Italia è anche il Paese che ha pagato il maggior tributo, in termini di vite umane, alla recessione. I suicidi da crisi sono stati ben 439 negli ultimi tre anni. E quasi nel 50 per cento dei casi a togliersi la vita sono stati imprenditori. Travolti dalla bolla finanziaria partita dagli Usa nel 2008 e falliti. Debiti, bancarotta personale o aziendale, stipendi non percepiti, mutui e pagamenti non onorati: la disperazione non conosce confini sociali. Padroni e operai sono stati spesso accomunati dal medesimo destino.

In questo scenario poi le prospettive continuano a essere tutto fuorché rosee. A meno di un miracolo la pressione fiscale che quest’anno salirà al 43,5% non è destinata a fermarsi e nel triennio 2016-2018 potrebbe sfondare quota 44 per cento. Poco cambierebbe anche se il premier dovesse abolire in toto o in parte le tasse che gravano sulla casa. Con la logica delle coperture – stante l’incapacità del governo di avviare una seria spending review – quel che risparmieremo da una parte finirà in nuovi tributi dall’altra. E anche i numeri sul lavoro non autorizzano a soverchi ottimismi. I nuovi posti creati con il Jobs Act di cui l’esecutivo ha varato gli ultimi quattro decreti la scorsa settimana, rischiano di superare appena quota 75mila. Un po’ pochi per dichiarare la fine della crisi. Ammesso che si possa parlare davvero di «scontro fra umani e bestie», come ha fatto il premier alla festa nazionale Pd, c’è da chiedersi se gli animali siano fra quanti gli chiedono di guardare ai problemi e ai drammi degli italiani, oppure fra chi si fa scudo dell’emergenza immigrazione per sviare i problemi.

Crisi: negli ultimi sei anni sono fallite 75mila imprese. Italia al top tra i paesi Ocse: +66% rispetto al 2009

Redazione Studi centro studi, fallimenti, impresalavoro, Italia, massimo blasoni, ocse

In Italia resta purtroppo altissimo il numero dei fallimenti: il nostro Paese è infatti uno dei pochi tra quelli monitorati dall’OCSE che continua ad avere un numero di aziende fallite nettamente superiore ai livelli pre-crisi. Lo rivela una nota del Centro studi ImpresaLavoro che, rielaborando i numeri forniti dall’OCSE, evidenzia come rispetto al 2009 i fallimenti nella nostra penisola siano cresciuti del 66,3%, passando dai 9.383 del 2009 ai 15.605 del 2014.

Il costante aumento del numero di aziende italiane fallite non ha eguali se confrontato con gli altri Paesi monitorati: nel 2014 il numero di fallimenti negli Stati Uniti è stato inferiore a quello del 2009 del 55,1%, nel Regno Unito del 23,4%, in Germania del 20,5%. E anche laddove l’uscita dalla crisi è sembrata più lenta, come in Francia, si segnala un calo del fenomeno dell’1,1%. Solo l’Italia è ancora ampiamente al di sopra dei livelli pre-crisi, con un escalation che solo quest’anno accenna a fermarsi.

«I primi due trimestri del 2015 – spiega Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro Studi ImpresaLavoro – lasciano intravedere un rallentamento nel numero di fallimenti. La nostra stima è un calo di 1.300 fallimenti rispetto al 2014, con un livello complessivo che dovrebbe attestarsi sui valori del 2013. L’inversione di tendenza si annuncia importante ma c’è poco da sorridere: anche con questo miglioramento rimarremmo il Paese che da questo punto di vista ha reagito peggio alla crisi. Nei sei anni tra il 2009 e il 2014, infatti, sono fallite nel nostro Paese ben 75.175 aziende».

Massimo Blasoni ad “Agorà” – Rai Tre

Il presidente di ImpresaLavoro, Massimo Blasoni, è intervenuto ad Agorà per parlare di tasse, riforma della scuola, mobilità degli insegnanti. Ecco un estratto dei suoi interventi.

Cantieri chiusi, persi 31 miliardi. La metà al Sud

Redazione », Scrivono di noi il mattino, impresalavoro, investimenti, massimo blasoni, rassegna stampa

Sergio Governale – Il Mattino

In soli cinque anni, dal 2010 al 2014, l’Italia ha perso investimenti per una cifra superiore al 3% del Pil, pari a quasi 49 miliardi di euro. A uscirne più penalizzato è stato il comparto delle costruzioni, che ha visto crollare la relativa spesa di 30,7 miliardi. A calcolarlo è ImpresaLavoro, centro studi fondato dall’imprenditore Massimo Blasoni. Ma il dato è molto più allarmante al di sotto del Garigliano, avverte il presidente di Ance Salerno Antonio Lombardi, secondo il quale ben la metà di questo valore è riferibile al Sud. «Il settore delle costruzioni pesava cinque anni fa peril 10,5% circa sul Pil nazionale – spiega quest’ultimo – e al Sud questo valore è più elevato del 3,3% rispetto alla media. Considerando che l’edilizia è uno dei primi settori, se non il primo, dell’economia meridionale, possiamo quindi senz’altro dire che la metà di questo valore è riferibile al Sud – aggiunge Lombardi -. Inoltre, al Sud abbiamo ancora 15 miliardi di fondi Por ancora da spendere».

Impresa Lavoro ricorda che le costruzioni rappresentano il 51,2% del totale degli investimenti del nostro Paese. «Questo settore – dice Blasoni – ha visto calare gli investimenti di 30 miliardi dal 2010 al 2014 e da qui arriva il più grosso contributo al rallentamento delle spese complessive per investimento». Nel complesso, si legge nel rapporto del Centro Studi, gli investimenti in costruzioni passano dal 10,6% del Pil del 2010 al 8,6% del 2014. Nello stesso periodo, invece, gli investimenti in costruzioni sono cresciuti in Germania dello 0,8%, nel Regno Unito dello 0,7% e calati in Francia solo dello 0,5%. In valori assoluti, prosegue il presidente di Impresa Lavoro, «questo significa che gli investimenti in costruzioni sono cresciuti di 5,7 miliardi in Francia (dove cala la percentuale su un Pil che cresce, quindi aumenta leggermente il valore assoluto), di 54 miliardi in Germania e di 49 miliardi nel Regno Unito». Secondo Blasoni, «è difficile immaginare una ripresa robusta e stabile se non ripartono gli investimenti, sia privati che pubblici. Non va dimenticato – osserva – che lo Stato non è certo un buon esempio in questo senso, avendo tagliato tra il 2009 e il 2013 ben 15,9 miliardi di investimenti pur aumentando nel complesso il resto delle spese per 20 miliardi. Ed è sempre la mano pubblica che con l’inasprimento fiscale sugli immobili ha determinato il brusco rallentamento del settore edile. Emergono ora alcuni segnali positivi come la crescita dei mutui casa rispetto allo scorso anno, per cui è fondamentale riuscire a far ripartire gli investimenti anche agendo sulla leva fiscale».

Lombardi – ricordando che in Italia il comparto è tornato ai livelli della fine degli anni Settanta e che in Campania si sono persi con la crisi 35mila posti di lavoro – denuncia che ci sono ancora 1,7 miliardi di euro di fondi europei da spendere nella nostra regione entro fine anno, di cui 1,2 miliardi di lavori già partiti «che non saranno però mai completati per dicembre. La Regione ha già chiesto una proroga sulla rendicontazione per i lavori oltre 5 milioni. Ma ci sono 400 Comuni campani sui 551 totali che prevedono lavori per importi inferiori e che, dunque, rischiano di non reggere. Senza la regia di un super-ente regionale per la spesa dei fondi europei e senza procedure più snelle e meno “burocratiche” – è l’amara conclusione di Lombardi – il Mezzogiorno rimarrà al palo».

La crisi taglia 48 miliardi di investimenti. Pesano le costruzioni: meno 30 miliardi

Redazione Studi europa, investimenti, massimo blasoni, paper, ricerca

Negli ultimi 4 anni, gli investimenti in Italia sono calati di 48,7 miliardi di euro in termini nominali, pari a 3,1 punti di PIL. Solo tra il 2013 e il 2014 il calo è stato di 9,1 miliardi (lo 0,6% in meno in rapporto al Prodotto Interno Lordo).

Così gli investimenti nel nostro Paese sono scesi al 16,8% del PIL, un dato superiore, nel panorama internazionale, solo a quello di Cipro, Grecia, Portogallo, Irlanda e Islanda, e contro una media OCSE del 19,5%. Rispetto al 2010, l’Italia ha perso 6 posizioni in classifica, facendosi superare, tra gli altri, da Regno Unito, Stati Uniti, Danimarca, Germania e Olanda.

I paesi periferici dell’Area Euro come l’Italia, il Portogallo, la Spagna, Grecia e Cipro sono quelli che hanno registrato, assieme alla Romania, il calo peggiore tra il 2010 e il 2014, mentre la media dell’Eurozona mostrava una contrazione pari a 1,1 punti di PIL, in linea con l’andamento internazionale medio. Altri paesi nell’Eurozona come Germania, Austria, Irlanda e Belgio hanno invece mostrato un aumento, compreso tra lo 0,5% e lo 0,8% del PIL. In valori assoluti questo significa per il nostro paese un taglio degli investimenti dal 2010 di 48,7 miliardi di euro, mentre in Germania gli investimenti crescevano di 83 miliardi, nel Regno Unito di 90 miliardi e in Francia di 21 miliardi.

Il fattore costruzioni.

Le costruzioni rappresentano il 51,2% del totale degli investimenti del nostro paese. Questo settore ha visto calare gli investimenti di 30 miliardi di euro in quattro anni e da qui arriva il più grosso contributo al rallentamento delle spese complessive per investimento. Complessivamente gli investimenti in costruzioni passano dal 10,6% del Pil del 2010 al 8,6% del 2014. Nello stesso periodo, invece, gli investimenti in costruzioni sono cresciuti in Germania dello 0,8%, nel Regno Unito dello 0,7% e calati in Francia solo dello 0,5%. In valori assoluti questo significa che gli investimenti in costruzioni sono cresciuti di 5,7 miliardi in Francia (cala la percentuale su un Prodotto Interno Lordo che cresce, quindi aumenta leggermente il valore assoluto), di 54 miliardi in Germania e di 49 miliardi nel Regno Unito.

Secondo Massimo Blasoni, imprenditore e presidente del Centro Studi ImpresaLavoro “è difficile immaginare una ripresa robusta e stabile se non ripartono gli investimenti, sia privati che pubblici. Non va dimenticato che lo Stato non è certo un buon esempio in questo senso avendo tagliato tra il 2009 e il 2013 15,9 miliardi euro di investimenti pur aumentando complessivamente il resto delle spese per 20 miliardi di euro. Ed è sempre la mano pubblica che con l’inasprimento fiscale sul comparto immobiliare ha determinato il brusco rallentamento del settore delle costruzioni che, come evidenziano i dati, cresce nei paesi che meglio sono riusciti a uscire dalla crisi. Emergono nelle ultime settimane alcuni segnali positivi come la crescita dei mutui casa rispetto allo scorso anno: è ora fondamentale riuscire a far ripartire il ciclo degli investimenti, anche agendo sulla leva fiscale.

La spesa delle regioni continua a correre

Redazione », Scrivono di noi il tempo, rassegna stampa, regioni, spesa pubblica