Quelli che sputano nel piatto in cui mangiano

Davide Giacalone – Libero

Da Atene a Londra, da Madrid a Varsavia, l’Unione europea mette in scena il proprio paradosso. Realtà e rappresentazione, però, si muovono in direzioni opposte. Ciascuno sperando di potere nascondere le proprie responsabilità, o di scaricarle su altri. A 100 anni dalla prima guerra mondiale sarà bene essere severi e non smarrire la ragionevolezza.

La crisi greca, sperando che non generi una tragedia, sarà ricordata come il trionfo della stupidità. stato sciocco e presuntuoso pensare che conti scassati s’aggiustassero con il tempo, il che non vale solo per gli ellenici. Sappiamo tutti bene che i soldi prestati non potranno essere restituiti (nei tempi stabiliti) e che il solo modo per evitare che si traducano in una bancarotta (la terza) è prestarne altri. Ai greci si chiede una sola cosa: non di restituire, ma di dire che intendono farlo. Ma è quello che il governo in carica non si sente di dire, perché il contrario di quel che ha raccontato agli elettori. Un gruppo d’incoscienti, che ha messo un esibizionista a guidare l’economia. Dovesse andare male non è che cadrà il loro governo, è che c’è il rischio crolli la democrazia greca. Il popolo, più saggiamente, per più del 70% esclude di volere uscire dall’euro. Fanno di conto meglio di chi li governa.

Il Regno Unito si prepara al referendum sulla permanenza nell’Ue, previsto per il 2017. Nella recente campagna elettorale s’è fortemente agitato il tema dell’immigrazione. Eppure neanche troppi anni fa, quando giovani mettevamo piede a Londra, eravamo colpiti da una società multietnica (i giornalai, di cui resto cliente in ogni pizzo del mondo, erano tutti indiani), quale noi non eravamo. La comunità degli affari guarda con sospetto al referendum: buona l’idea, se serve a trattare con Bruxelles, ma mica si vorrà fare sul serio? Significherebbe perdere la sede di banche e industrie, la ricchezza finanziaria della City, e farei conti con un debito (pubblico e privato) enorme.

La Spagna ha trovato nell’Europa la spalla cui appoggiarsi per uscire da un passato di dittatura e miseria. In questi anni ha ricevuto aiuti rilevantissimi, per superare la crisi successiva allo scoppio della bolla immobiliare, in grado di sgretolare le banche. Grazie a questa politica ha un tasso di crescita che noi ce lo sogniamo. Eppure chi governa è in difficoltà. Anche nella Catalogna che ha bocciato il referendum separatista vincono le forze euroscettiche. La Polonia sarebbe, senza l’Europa, quel che la geografia e la storia le hanno più volte ricordato di essere: un confine esterno dell’espansionismo russo. Zarista, comunista o nazionalista che sia. Talora quel confine li ha risucchiati, facendoli sparire dal mondo libero. Eppure forze euroscettiche vincono le elezioni, pur ribadendo che il gigante russo deve essere tenuto a distanza. Come? Da chi? Dagli Usa? Diano uno sguardo all’Ucraina.

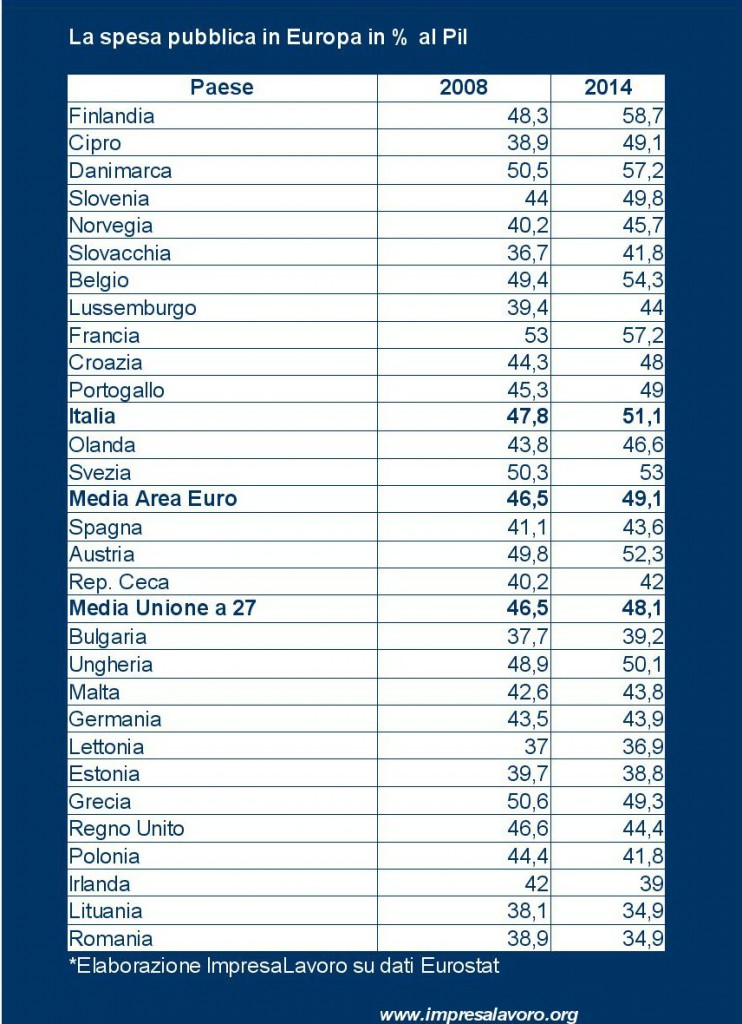

Eccolo il paradosso: sentimenti, ragionevolezza e interessi spingono verso l’integrazione europea, perdendo per strada solo rigurgiti di sangue e terra che servirono, in passato, a seppellire sotto la terra tanto sangue innocente; eppure le urne si aprono e mostrano uno spettacolo diverso. Come è possibile? Lo è per l’ignavia e la viltà delle classi dirigenti. Sia sul fronte esterno, nel non sapere raccontare che l’integrazione monetaria (Uem) comporta integrazione di bilanci e debiti, mentre l’integrazione normativa (Ue) non può spingersi fino a stabilire quanto devono essere lunghe le zucchine. Sia sul fronte interno, nello scaricare sull’Europa, trasformata in concetto mitico e arcigno, l’obbligo di cambiare per non recedere e scivolare.

Mario Draghi ha ragione da vendere, quando dice che senza riforme coordinate l’area dell’euro produrrà conflitti e perderà occasioni, ma le classi dirigenti la raccontano ai propri popoli come fosse un giogo, anziché una ciambella di salvataggio. Il paradosso è ancora più grosso se si pensa che le classi dirigenti produttive, quelle che esportano fuori dall’Ue, questa musica l’hanno capita benissimo e la ballano con coerenza. Cento anni fa era già in corso un conflitto mondiale le cui cause reali e materiali a me sembrano meno rilevanti degli scontri che oggi possono scatenarsi. Il fatto che se ne parli senza che nessuno sia al fronte è già un successo dell’Unione che c’è e quale è. Ma non è affatto il caso di sopravvalutarne la tenuta.