crisi

Cordata Italia

Redazione Edicola - Opinioni crisi, davide giacalone, economia, libero, pil

Davide Giacalone – Libero

Arrivare in fondo all’anno è l’occasione per misurarsi con il passato e prendere le misure al futuro reale. Se guardate le previsioni che ci riguardano, relative al prodotto interno lordo 2015, vi accorgete che non hanno senso. Variano troppo, andando da una crescita dello 0,1 a una dello 0,8. La migliore è troppo poco. E allora? Se immaginiamo l’anno che finisce come ad una scalata, ci accorgiamo che alcuni membri della cordata sono riusciti a salire più su, mentre altri sono andati più giù. Il baricentro complessivo s’è abbassato, segno che non solo il corpaccione non tiene il ritmo dei più bravi, ma costituisce un peso morto che scende più velocemente di quanto quelli salgano. Dato che il problema collettivo è quello di riagguantare non la crescita dei cinesi, ma l’arrampicarsi degli italiani che stanno in cima, la prima domanda da porci è: chi sono? Sono quelli che si sono rimboccati le maniche e hanno stretto i denti, tirandosi su anziché lasciarsi pendolare.

Sono gli italiani che hanno spinto la crescita delle esportazioni verso gli Stati Uniti (+15% a novembre, dati Istat) e verso il Sud Est asiatico (+19,7). Siamo cresciuti esportando verso i paesi Opec (+ 3,8), come anche in Svizzera (+4). Siamo scesi dove le crisi politiche o economiche hanno lasciato il segno: Russia, Giappone, Mercosur. L’esportazione di prodotti per la cosmesi ha segnato, nel 2014, un +5,5%. In Cina siamo cresciuti meno che nel passato, ma più di quanto siano cresciuti i tedeschi, le cui aziende hanno un accesso al credito più facile e meno costoso. In Cina, poi, abbiamo messo a segno importanti successi nel settore alimentare, rendendo proceduralmente sicura l’esportazione di latte, prosciutti e insaccati. Nel settore navale Fincantieri si consolida protagonista globale. Questo, e altro, non significa che in testa alla cordata sia una passeggiata. Si suda e sbuffa, ma non si molla.

Tre categorie di italiani che lo rendono possibile. Le imprese, che diminuiscono i margini di guadagno, pur di non perdere quote di mercato e clienti. Che migliorano continuamente il prodotto, interpretando correttamente la globalizzazione. I lavoratori, che aumentano impegno, professionalità e flessibilità (si pensi a molti giovani e alle partite Iva, irragionevolmente bastonate), pur di non perdere il lavoro. Le famiglie, che quando possono aumentano il risparmio, sapendo che la sicurezza futura dipende da loro stesse. Non è un’Italia deamicisiana, ma di quello stampo ricorda l’impegno, la serietà e la previdenza.

Questi italiani, attaccati alla roccia e interpreti di un destino antico e nobile, hanno alla vita una corda che lo Stato continua a strattonare verso il basso. Non sono un sostenitore delle teorie anti-Stato (semmai il contrario), ma vedo una scena raccapricciante: cittadini che aumentano sforzi e diminuiscono pretese, zavorrati da uno Stato che accresce le pretese fiscali diminuendo (se possibile) la qualità dei servizi che rende. A cominciare da giustizia e burocrazia. E siccome molti pensano che lo Stato sia la soluzione, e non il problema, ecco che l’andazzo fa da alibi a quanti (troppi) suppongono che la loro condizione di disagio non dipende dal fatto che non producono un accidente, ma dalla eccessiva velocità e cupidigia con cui si muovono quelli che stanno in cima. E’ l’alibi mortale: fermare i veloci, anziché mettere pepe al sedere dei bradipi. Questa massa inerte viene illusa da chi le fa credere che nessuna colpa sia nostra e tutte siano altrui. Si coltiva la corruzione della memoria, facendo credere l’incredibile, ovvero che con una valuta nazionale potremmo svalutare e inflazionare impunemente. Come se questa non fosse proprio la condizione che ci ha ficcati nel toboga del declino. Tale sciocca e colpevole illusione fa credere che si debbano adottare politiche premianti i discendenti anziché gli ascendenti. Tutto qui.

Guardando verso l’alto abbiamo la certezza di un’Italia che può e sa correre, trascinando tutti verso nuove vette. Guardando verso il basso si è presi dalla vertigine di un declino che degenera in degrado, alimentando rabbia e insensata rivalsa. Avendo smarrito il senso politico e cardinale di destra e sinistra, sarebbe saggio adottare un orientamento fatto di alto e basso. Farlo è più facile che dirlo. Non farlo è assai più pericoloso che ignorarlo. Perché la lussuria dell’abisso porta con sé il precipitare nell’imbarbarimento. Se consapevoli, lungo tutta la cordata, non ci farà paura mollare i pesi inutili e dannosi, ma il tenerceli stretti. Come molti continuano a fare.

Basta illusioni

Redazione Edicola - Opinioni crisi, economia, enrico cisnetto, il foglio, lavoro, rating

Enrico Cisnetto – Il Foglio

Ci risiamo. Ancora una volta chiudiamo un anno colmo di promesse – profuse a piene mani 12 mesi fa e reiterate fino all’inizio dell’autunno, quando è stato chiaro a chi non aveva voluto vedere la realtà che anche il 2014 avrebbe chiuso con il segno meno davanti – con la sola certezza di aver buttato l’ennesima occasione. Ancora una volta, la realtà dei fatti è peggiore di ogni previsione, bruciando cosi, oltre alla ricchezza, gli ultimi residui di fiducia nella ripresa, individuale e collettiva. Ma, come al solito prima di Natale e Capodanno, ci viene raccontato, proprio mentre rotoliamo senza freni nel declino, che l’anno successivo sara finalmente quello della svolta. Già, ma che credibilità può avere una simile asserzione se il gioco del posticipo all’anno successivo dell’uscita dalla recessione fa a pugni con un consuntivo di 17 trimestri, sui 28 trascorsi da inizio 2008, di pil in caduta libera?

E sì, perché sono anni che incede la litania di un imminente e prossimo ritorno agli antichi fasti: “I ristoranti sono pieni”, ha ripetuto alla noia Berlusconi; “l’Italia sta meglio degli altri”, sosteneva saccente Tremonti per tutto il periodo che, dal 2001, ha fatto il ministro dell’Economia; “l’anno prossimo arriverà la crescita”, vaticinava Monti a dicembre 2012. E se Letta vedeva “la luce in fondo al tunnel”, Renzi ha subito twittato su #lasvoltabuona. Ecco, non so se per imperizia o malafede – temo sia la prima delle due cause, il che rende più grave la cosa – ma avevano tutti torto marcio, con l’ulteriore e grave responsabilità di aver mentito agli italiani, millantando inesistenti riprese dietro l’angolo, Così, anche questo Natale sotto l’albero troviamo sia la recessione – i dati più freschi che lo certificano sono quelli di Confindustria, secondo cui chiuderemo il 2014 con un calo del pil dello 0,5 per cento e la disoccupazione (se si considera la cassa integrazione) al 14,2 per cento, con 8,6 milioni di persone a cui manca totalmente o parzialmente il lavoro – sia la garanzia che nel 2015 s’invertirà la tendenza. Le indicazioni sono prudenti – almeno questo – ma ci assicurano che già nel primo trimestre del nuovo anno registreremo un +0,2 per cento, che poi si consoliderà in un +0,5 a fine 2015, per arrivare a fine 2016 a +1,1. E comunque un po’ tutti fanno previsioni positive: Fmi +0,8 per cento, Ocse +0,2 per cento, Ue +0,6 per cento, Moody’s +0,5, Fitch +0,6,

Víene da chiedere: su che si basano? Ma soprattutto viene da dire che se anche fosse, ci sarebbe ben poco da “stare sereni”. Anzi, suonano sarcastiche le previsioni di 12 mesi prima della stessa Confindustria, quando si ipotizzava una crescita dello 0,7 per cento per il 2014 e dell’1,2 per il 2015. Come anche quelle di fine 2012, quando si annunciava la ripresa alla fine di un 2013 chiuso poi con un triste -1,9 per cento. Ma non è solo colpa dei calcoli di Confindustria se ai tanti annunci dei governi di centrodestra, alle slide di quelli di centrosinistra o all’ottimismo di maniera dei tecnici è poi seguito solo il timoroso immobilismo della politica e la perenne caduta della nostra economia. Le previsioni le hanno sovrastimate tutti. Per esempio, se un anno fa la Ue prevedeva per l’Italia +0,7 per cento nel 2014, ora stima -0,3. E se l’Ocse scommetteva su un +0,6 per cento nel 2014 e +1,4 nel 2015, oggi rispettivamente -0,4 e +0,2 per cento. E non è un caso che tra tanti numeri il più positivo (Bankitalia, +1,3 per cento) sia anche il più lontano nel tempo. Ma le cantonate peggiori, ça va sans dire, sono state quelle dei governi. Letta scrisse che quest’anno avremmo guadagnato un punto di pil (e 1,7 nel 2015, bum!), Monti azzardò l’1,3, la coppia (scoppia) Berlusconi-Tremonti addirittura l’1,6, mentre lo stesso Renzi, solo qualche mese fa, ipotizzò lo 0,8.

Purtroppo questa abitudine degli esecutivi di annunciare rose che non fìoriranno, oltre a mistificare la realtà, esclude una vera presa di coscienza della realtà e ogni possibilità di cogliere le occasioni che si presentano, che non mancano ora come non sono mancate in passato. Dopo il flusso positivo della prima metà del 2014 dovuto alla favorevole congiuntura internazionale e a un’apertura di credito al governo Renzi, i capitali stranieri sono ora tornati a scappare dall’Italia (saldo negativo di 30,3 miliardi ad agosto e di 37 a settembre) e non basteranno le rassicurazioni di Padoan rivolte in un seminario a porte chiuse a decine di grandi investitori internazionali.

Adesso, però, contrariamente agli anni scorsi, c’è da sfruttare una congerie di fattori favorevoli. Prima di tutto il dimezzamento del prezzo del petrolio, che secondo Confindustria potrebbe generare un risparmio di 14 miliardi annui e 3 decimi di punto sul pil 2015 e mezzo punto nel 2016, Poi il cambio dell’euro sul dollaro (dall’1,38 di gennaio all’1,22 odierno, -11 per cento) che ha già spinto l’export extra-europeo (+6,2 miliardi nel 2014, una performance che non si vedeva dal 1993). Quindi i tassi d’interesse, mai così bassi e destinati a rimanere tali (salvo impennate dello spread per ragioni politiche). Nel 2014 il combinato disposto di questi tre fattori ha portato vantaggi esigui rispetto alle potenzialità. Ora tocca a noi metterli a frutto. Come? Una cosa è sicura: evitare di avere già il risultato in tasca. Tanti auguri e arrivederci al 2015.

Disoccupazione: la crisi accresce il divario tra regioni

Redazione Studi crisi, disoccupazione, donne, giovani, impresalavoro, lavoro, occupazione, regioni

NOTA

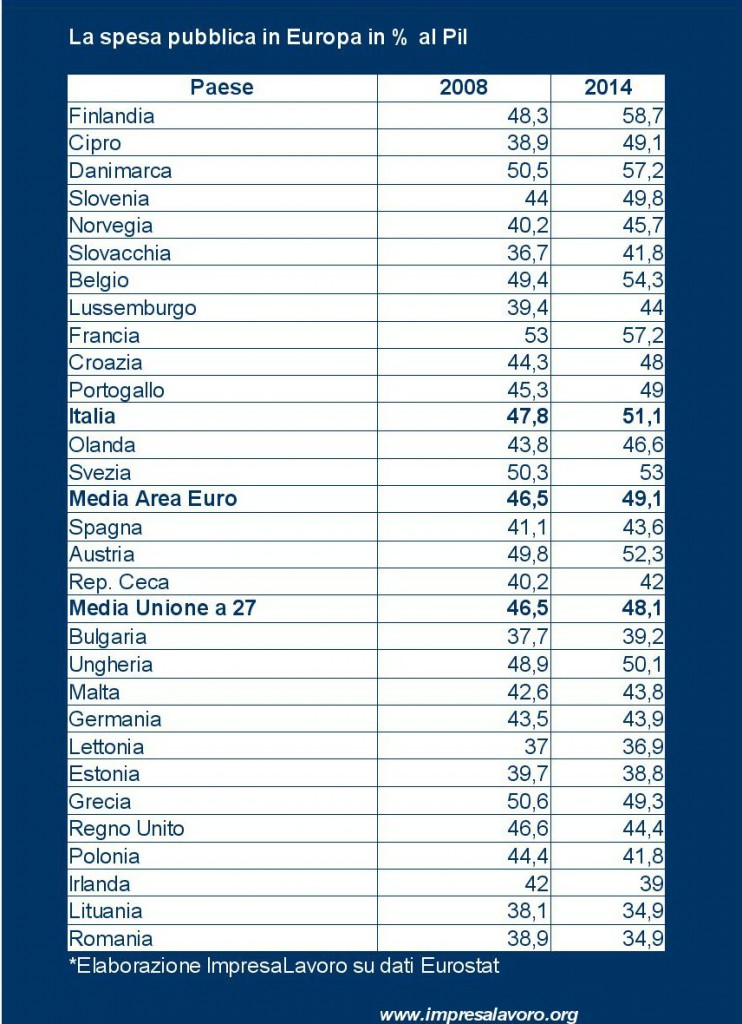

Durante gli anni della crisi la disoccupazione in Italia è raddoppiata (passando dal 6,1% del 2007 al 12,2% del 2013) e si è anche accresciuto il divario esistente tra le diverse zone del Paese. Se nel 2007 la differenza tra la regione con la migliore occupazione (Provincia Autonoma di Bolzano) e quella con la peggiore (Sicilia) era di 10,4 punti percentuali, oggi tra il mercato del lavoro migliore (sempre Bolzano) e quello peggiore (Calabria) ci sono 17,8 punti di disoccupazione di differenza. Lo rivela un’analisi dell centro studi ImpresaLavoro su elaborazione dei dati Eurostat.

A reggere meglio l’impatto della crisi sono state le regioni del Nord Est. Rispetto al 2007 la Provincia di Bolzano ha aumentato i suoi disoccupati solo dell’1,8% seguita da Trento (+3,7%) e da Veneto e Friuli Venezia Giulia (+4,3%). Va molto peggio al Sud: la Calabria passa dall’11,2% al 22,2% (+11%), la Campania dal 11,2% al 21,5% (+10,3%), la Puglia dall’11,2% al 19,8% (+10,3%).

Sono senz’altro i giovani ad aver subìto fin qui i maggiori effetti della crisi: la percentuale di soggetti tra i 14 e i 25 anni privi di occupazione è infatti passata in Italia dal 20,3% del 2007 al 40% del 2013, raddoppiando praticamente in tutte le regioni italiane. Vanno meglio della media nazionale il Friuli Venezia Giulia che passa dal 14,5% al 24,2% (+9,7%), la Sicilia che passa dal 37,2% al 53,8% (+16,6%) e il Veneto che dall’8,4% del 2007 (miglior dato nazionale) finisce al 25,3% (+16,9%). Anche in questo caso si acuisce il divario tra Nord e Sud. Nel 2007 la differenza tra la regione migliore (Veneto) e quella peggiore (Calabria) era di 23,2 punti percentuali. Oggi tra il Friuli Venezia Giulia, regione italiana con il minor tasso di disoccupazione giovanile, e la Basilicata (ultima con il 55,1% di disoccupazione under 25) esiste un distacco del 30,9%.

Va invece sottolineato come la disoccupazione femminile sia cresciuta con percentuali decisamente inferiori rispetto alla disoccupazione giovanile e in misura leggermente inferiore anche al tasso di disoccupazione generale. Particolarmente interessante è in questo caso il dato della Basilicata che, nonostante un dato comunque molto alto (14,8%) vede calare – è l’unico caso in Italia per qualsiasi tipo di indicatore – il numero di donne disoccupate rispetto al periodo prima della crisi (erano il 15,3%). La media italiana vede questo indicatore peggiorare di 5,2 punti percentuali passando dal 7,9% del 2007 al 13,1% del 2013. La percentuale di donne senza lavoro è molto più alta al Sud (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia tutte sopra il 20%) che al Nord. E la situazione continua purtroppo a peggiorare: Puglia, Calabria e Campania sono infatti le tre regioni in cui l’occupazione femminile ha pagato il prezzo più alto, con il tasso di disoccupazione che è cresciuto tra il 7,8 e il 9,2%.

La paura che paralizza famiglie e imprese

Redazione Edicola - Opinioni Corriere della Sera, crisi, famiglie, giuseppe de rita, imprese

Giuseppe De Rita – Corriere della Sera

Siamo ormai assuefatti alla massa di valutazioni e previsioni ansiogene che si affollano nel dibattito sul nostro futuro economico con il protagonismo costante di agenzie di rating, presidenti di enti internazionali, capi di governo, opinionisti di ogni competenza ed orientamento. Gli unici assenti finiscono per risultare i due grandi soggetti presenti e futuri del nostro sviluppo, le imprese e le famiglie, dalla cui silenziosa presenza non si può prescindere, anche perché sono loro che hanno nelle mani una crescente ricchezza finanziaria, anche se non la usano, non la mettono in movimento. Viene spontanea la citazione di San Bernardino da Feltre, che scriveva: «moneta potest esse considerata vel rei; vel, si movimentata est, capitale», cioè: la moneta può essere considerata una cosa o, se viene movimentata, capitale. A parte la curiosità di vedere questo termine, «capitale», usato da un santo veneto mezzo millennio prima di Marx, la citazione serve bene a descrivere la attuale situazione italiana: mettiamo in cantina sempre più ricchezza finanziaria, ma non riusciamo a immetterla in circuiti e politiche di sviluppo.

Pensiamo anzitutto alle famiglie: stanno negli ultimi mesi tenacemente incrementando il risparmio e la ricchezza finanziaria netta, attraverso la crescita dei depositi bancari, delle sottoscrizioni di polizze vita, dei flussi del risparmio gestito (110 miliardi in più nei primi undici mesi di quest’anno); cosicché a fine anno arriveremo ben più in alto della vetta di ricchezza che avevamo raggiunto nel 2006. Un capitale però «inagito», bloccato certo dalla paura di cosa ci può portare il futuro, ma che è anche, e forse specialmente, il sintomo che le famiglie non hanno aspettative e desideri, e non riescono quindi a esprimere una domanda significativa di beni e servizi.

Dal canto loro le imprese non vedono opportunità di investimento e si rifugiano anche loro nel risparmio, sempre più propense a diventare finanziariamente autonome e solide; ed aumentando quindi negli ultimi mesi il proprio patrimonio, la propria disponibilità finanziaria, la propria liquidità. E non investono sulla potenziale dinamica del sistema, così come del resto fanno minoranze imprenditoriali che lavorano sull’estero, che certo concorrono a fare un buon terzo del reddito nazionale ma che il proprio capitale se lo agiscono per conto loro, senza reale efficacia sul complessivo sviluppo nazionale. Se poi dalla trasparenza dei dati ufflciali si passa a considerare il grande mondo del sommerso (familiare e imprenditoriale) si resta sorpresi dalla forte crescita del lavoro e dei redditi sommersi, e quindi della consistenza del risparmio cash (chi si fa pagare in nero i soldi non li mette in banca) che è gestito in proprio secondo i propri bisogni, e senza molta voglia di rimetterlo in giuoco.

Se i più importanti soggetti dell’economia nazionale (famiglie e imprese, emerse e sommerse) sono quindi titolari sia di una crescente disponibilità finanziaria, sia di una resistenza a immetterla in circuiti e politiche di sviluppo, allora perché vengono trascurati dal dibattito economico e politico? La risposta implicitamente espressa, a loro colpa, è che essi, non avendo né aspettative né opportunità reali, si sono chiusi in se stessi e nel loro statico interesse particolare. Ma forse c’è anche un’altra risposta, cioè che è il dibattito politico che li esclude, occupato com’è dallo strapotere di chi ragiona di parametri, di algoritmi, di vincoli di bilancio, di spread, di stabilità: tutti strumenti e saperi statici, lontanissimi dal bisogno di una politica capace di far rivivere i soggetti, le loro ricchezze, le loro aspettative e i loro spazi di opportunità.

Ceto medio impaurito e senza rappresentanti

Redazione Edicola - Opinioni carlo carboni, ceto medio, crisi, il sole 24 ore

Carlo Carboni – Il Sole 24 Ore

Molti dei difetti della società italiana come il ripiegamento individualista e il cinismo, la molecolarità del tessuto sociale e lo spaesamento “antisistema”, provengono dal suo core, dai ceti medi, impauriti dal virus dell’impoverimento disseminato ai quattro venti dalla prima profonda crisi in epoca globale. Nella nostra società “in bolletta”, non è solo la crisi economica a disgregare orientamenti e status dei ceti medi. Morde anche la crisi politica: una politica che “gira a vuoto”, rigata dalla corruzione e deficitaria com’è dell’”arte della guida”. Lo spaesamento identitario dei ceti medi, in tempi di declino e crisi, non dipende solo dall’erosione dei loro redditi, ma anche dall’assenza di un progetto politico in grado di rilanciarli. Nell’arena politica non c’è traccia di rimedi per risollevarli dal loro sconsolato scivolamento e i famosi 80 euro sono un antiinfiammatorio e non cura la malattia.

La “cetomedizzazione” della nostra società, come la definì a suo tempo De Rita, fu il risultato della forte crescita economica del dopoguerra, impastata con il progetto keynesiano di politica economica e di benessere, che creò la narrazione sociale del “ceto medio di cittadinanza”, intraprendente, istruito e di fatto principale destinatario di servizi di welfare. La formazione di un vasto ceto medio fu la risultante di un dinamismo economico accoppiato a un progetto politico che vedeva nei ceti medi – differenziati tra loro in termini di professionalità e lavoro – un ampio serbatoio di consenso e di lealtà al sistema-paese, un architrave della coesione sociale necessaria alla giovane democrazia repubblicana. A seguito dei cedimenti del modello keynesiano (soprattutto, crescita del debito pubblico), i primi sintomi della disgregazione dei ceti medi furono tematizzati dallo stesso liberismo che ha accompagnato il trentennio di crescita dei mercati finanziari prima della loro crisi. In quel periodo, il progressivo scadimento dei redditi da lavoro fu arginato sia con una sorta di “finanziarizzazione” del ceto medio, stimolandone la propensione a piccoli e medi investimenti finanziari, sia con il credito al consumo, che, com’è noto, fu dilatato a livelli insostenibili. Tuttavia, si trattava pur sempre di un progetto di politica economica e consensuale a favore anche dei ceti medi, tanto che la stessa Margaret Thatcher cercò di attirarli con la narrazione di una mobilità sociale fondata sul merito e sul senso di responsabilità individuale.

Con la crisi, tutto è precipitato e la politica è rimasta muta e incapace di esprimere un progetto economico e sociale all’altezza di tempi impervi. Siamo perciò passati dalla “grande ammucchiata” dei ceti medi dei vecchi tempi keynesiani allo sparigliamento sociale attuale, a una coesione sociale minata da un individualismo liquido e amorale, prigioniero d‘interessi di piccolo cabotaggio. Lo stato di deprivazione (relativa) del benessere, sofferto dalle famiglie a causa della crisi economica, ha fiaccato il loro senso d’appartenenza sociale a un vasto e prospero ceto medio. Nel 2007 (sondaggio LUISS), ancora più del 60% delle famiglie italiane si collocava in uno status sociale medio. Oggi quella percentuale d’appartenenza è scesa a poco più del 40%, scavalcata dal 51% d’italiani che s’identifica con il segmento basso della stratificazione sociale (Demos-Unipolis, 2014).

Si è diffusa la percezione dell’evaporazione di servizi collettivi efficienti, della mortificazione della mobilità in base al merito, delle difficoltà a incassare arrotondamenti finanziari a compensazione di redditi da lavoro in discesa, della disfatta del credito al consumo facile. Da qui nasce il timore che tiene prigionieri non solo i ceti medi, ma un po’ tutti gli italiani, inibendo l’uso di quei piccoli e grandi capitali economici, sociali e culturali di cui è ricco il Belpaese. Il timore diviene paura, quando si percepisce l’immobilismo al comando, l’autoreferenzialità della politica e l‘incapacità della sua immaginazione corrotta di scrivere una pagina nuova per i ceti medi. Eppure competenza, “senso di connessione“ e cosmopolitismo sono tracce di una nuova narrazione per i ceti medi del XXI secolo, investendo sul capitale umano e su un welfare tecnologico-culturale 2.0.

Crisi: i rubinetti delle banche sono sempre più chiusi, da gennaio 2011 i prestiti alle imprese sono diminuiti di 70,7 miliardi

Redazione Studi banche, bankitalia, crisi, imprenditori, impresalavoro, imprese, massimo blasoni, prestiti

NOTA

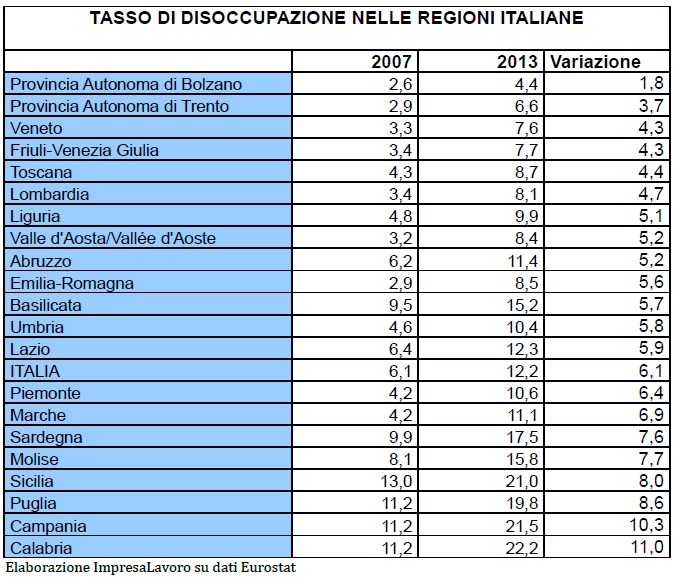

Nonostante il perdurare della crisi economica, i rubinetti delle banche italiane continuano a restare sempre più chiusi. Da gennaio a ottobre di quest’anno il volume complessivo dei prestiti si infatti è ridotto di ulteriori 29 miliardi (-1,2%), passando da 2.309,6 a 2.280,8 miliardi di euro. La stretta creditizia ha colpito in particolare tanto le imprese – passando da 837,9 a 819,4 miliardi (-2,2%) – quanto le famiglie, passando da 601,8 a 596,8 miliardi (-0,8%). Lo rivela un’analisi del centro studi “ImpresaLavoro” su elaborazioni di dati Bankitalia.

Rispetto poi al gennaio 2011, il volume complessivo dei prestiti risulta complessivamente ridotto di 61 miliardi di euro, essendo passato da 2.341,6 a 2.280,8 miliardi di euro (-2,6%). In questo periodo i rubinetti delle banche si sono ulteriormente chiusi in particolare per le imprese (-7,9%, pari a -70,7 miliardi di euro) e hanno ridotto il loro sostegno anche per le famiglie (-0,2%, pari a -1,3 miliardi di euro) e le pubbliche amministrazioni (-0,5%, pari a -1,4 miliardi di euro). Al tempo stesso si è invece registrato un sensibile aumento dei prestiti tra banche e altre istituzioni finanziarie (+ 2,1%, pari a +12,6 miliardi di euro).

«Ancora ieri le banche italiane hanno ricevuto in prestito dalla Bce nuova liquidità per 26,5 miliardi di euro, nell’ambito di un’azione di rifinanziamento con scadenza a 4 anni finalizzata a riportare il credito alle imprese, che nonostante tutto si ostinano a investire e a produrre» osserva Massimo Blasoni, presidente di “ImpresaLavoro”. «Adesso occorre agire rapidamente per non vanificare questa operazione, così ripristinando almeno parzialmente i livelli di credito pre-crisi».

Rassegna Stampa

Il Tempo

Crisi italiana: quelle divergenze tra Bce e Bankitalia

Redazione Edicola - Opinioni Avvenire, banche, bankitalia, bce, crisi, economia, giuseppe pennisi

Giuseppe Pennisi – Avvenire

Su cosa verte la differenza di punti di vista tra Italia ed Unione Europa sulle circostanze eccezionali del Fiscal Compact che consentirebbero una deviazione dalle regole sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (ossia il deficit), oltre al rinvio del pareggio di bilancio? Il nodo del problema è quello che in lessico economico viene chiamato l’output gap (letteralmente ‘divario produttivo’), ossia il differenziale tra Pil potenziale e Pil effettivo. Prima della crisi, nel 2008, la Commissione Europea, il Fondo monetario, e l’Ocse stimavano attorno all’1,3% la crescita potenziale del Prodotto interno lordo dell’Italia. Per avere un paragone, i ‘piani triennali’ dell’inizio degli Anni Ottanta la ponevano sul 22,5%, spiegando che è quello che già allora ci si poteva aspettare da un Paese con una popolazione anziana, un apparato produttivo non modernizzato eccetto che in certe nicchie specifiche, ed un’amministrazione pubblica tutt’altro che efficiente. Le stime econometriche che giungevano ad un potenziale di crescita dell’1,3% tenevano conto dell’evoluzione avvenuta negli ultimi trent’anni (non positiva né sotto l’aspetto demografico né sotto quello dell’apparato produttivo), nonché dal peso del debito che incide comunque sulla crescita.

Nel 2010 il servizio studi della Banca d’Italia ha pubblicato uno studio che esaminava il periodo 1999-2005 (ossia gli anni che hanno preceduto la crisi) e poneva l’output gap del nostro paese tra lo 0,5% e lo 0,7% del Pil. Se la crescita potenziale è lo 1,3%, quella effettiva si poneva quindi attorno tra lo 0,8% e lo 0,6%. Mentre di recente, l’Ocse ha stimato l’output gap dell’Italia a -5 punti percentuali del Pil. Una chiara giustificazione di ‘circostanze eccezionali’.

La Banca centrale europea ha reso pubblico sul suo sito da meno di una settimana uno studio firmato da un gruppo di economisti. Non sono stati pubblicati lavori della Commissione Europea, ma si intende che le stime di Bruxelles coincidono con quelle di Francoforte. Il lavoro analizza gli effetti della crisi economica sui tassi di crescita potenziali, utilizzando una vasta gamma di modelli econometrici, e confronta l’eurozona con gli Stati Uniti ed il Giappone. Per l’Italia il Prodotto interno lordo potenziale sarebbe attorno al livello zero per l’anno 2013, proprio in quanto non sono state fatte le riforme sulle strutture dell’economia (essenzialmente miglioramento delle infrastrutture e delle reti, liberalizzazioni in tutti i settori, dalle professioni, alle banche ed assicurazioni, ai servizi pubblici locali, ai taxi, e via discorrendo) e in campo di privatizzazioni siamo riusciti a portare a casa solo quella dell’ente degli ufficiali in congedo. Quindi, non si possono invocare circostanze eccezionali. Non siamo, però, condannati alla ‘crescita zero’. A pagina 118 di quello studio, infatti, si dice chiaramente che tutto dipende dalle riforme strutturali, e cioè quelle sulla struttura economica del sistema nazionale, che non coincidono – lo ricordiamo – con quelle istituzionali. A questo punto Palazzo Chigi e Via Venti Settembre farebbero bene a mostrare le loro carte.

Quel disastro statalista che suona da lezione per l’economia europea

Redazione Edicola - Opinioni carlo lottieri, crisi, debito pubblico, giappone, il giornale, recessione, spesa pubblica

Carlo Lottieri – Il Giornale

Le notizie (preoccupanti) riguardanti l’economia giapponese hanno fatto crollare l’indice della Borsa di Tokio e aperto una fase politica nuova. È possibile che per il premier Abe non ci siano più molte chance e che presto il Giappone volti pagina. Sono però vent’anni che quella che era la seconda economia globale è in difficoltà. Il Paese del Sol Levante adotta da tempo tassi di interesse bassissimi, talora anche nulli, e utilizza il ricorso al debito pubblico con spregiudicatezza. Lo sfascio giapponese è allora interessante perché noi ci troviamo in una situazione simile, con la Bce che adotta una strategia di espansione monetaria (tassi egualmente vicini a zero) e un debito nazionale che ormai è pari al 134% del Pil.

In questo quadro, quanto ci viene da Tokio conferma le tesi di studiosi come Mises e Hayek, e spiega in che modo una società di successo, che negli Anni ’70 sembrava minacciare il primato americano (fino a innescare spinte protezioniste negli Usa), debba fare i conti con un processo di impoverimento. La spesa pubblica abnorme, che ha generato un debito folle, e un troppo facile accesso al credito indirizzano chiunque verso cattivi investimenti: ciò produce fasi di espansione artificiosa, a cui fanno seguito aggiustamenti talora assai dolorosi. In qualche modo, l’interventismo che genera deficit e la politica monetaria espansiva sono due pilastri del keynesismo: e le difficoltà del Giappone sono la conseguenza di un’economia in cui il ruolo del privato si restringe e la moneta è manipolata dalla Banca centrale.

Ma la situazione dell’Europa e in particolare dell’Italia è simile, così che sul disastro di quella che era un’ economia potentissima bisognerebbe riflettere attentamente. Ogni società cresce se quanti producono ricevono indicazioni corrette dall’ambiente in cui operano. Per ragioni diverse ma convergenti, la dilazione del settore pubblico estranea a logiche economiche e tassi che non riflettono le vere esigenze dell’economia, finiscono per indurre anche i soggetti privati a comportamenti poco responsabili. Esaltato dagli economisti della sinistra nostrana, il Giappone è allora oggi in ginocchio perché i suoi responsabili politici hanno intralciato il libero mercato e hanno distorto i prezzi. Le conseguenze le vediamo. In effetti, lo statalismo impedisce ai prezzi di trasmettere le informazioni corrette: come constatammo bene quando, in assenza di ticket, i farmaci erano gratuiti e assistemmo a un sovraconsumo irragionevole. Lo si è visto anche nella crisi Usa dei sub-prime, quando interessi artificiosamente bassi hanno spinto ad acquistare una casa pure quanti erano privi di adeguati redditi. La crisi giapponese mostra dove conduce lo statalismo. C’è da sperare che qualcuno, da noi, apprenda la lezione.

Sushi all’italiana, cosa ci insegna la crisi del Giappone

Redazione Editoriali crisi, davide giacalone, debito pubblico, economia, giappone, impresalavoro, imprese, recessione, spesa pubblica