Troppa paura di quella borsetta

Danilo Taino – Corriere della Sera

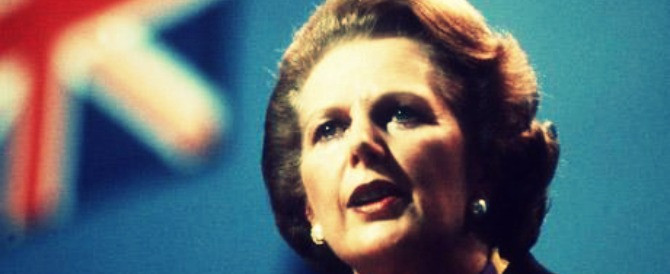

Il Regno Unito è sugli scudi. Giustamente, dopo la conclusione della bella e democratica battaglia di Scozia. Una parte dell’Italia, però, continua a parlare della Gran Bretagna e della sua storia recente attraverso stereotipi. Due giorni fa, la leader della Cgil Susanna Camusso ha accusato Matteo Renzi di pensare alla Thatcher quando parla di riforma del mercato del lavoro. Il presidente del Consiglio ha garantito di non avere in mente la ex primo ministro britannico. Ancora una volta, la Iron Lady è tratteggiata come un simbolo dell’ingiustizia sociale, come un disastro accaduto a una Nazione. Non è proprio cosi.

Negli Anni Settanta (Margaret Thatcher fu eletta la prima volta nel 1979) la Gran Bretagna non era solo un Paese noioso. Era in ginocchio e spaccata. Perso l’impero, niente sembrava più funzionare, nell’economia e tra la gente Nonostante la società ribollisse di creatività, a cominciare dalla musica, tutto si riduceva a scontri: destra-sinistra, sindacati-imprenditori, protestanti-cattolici, ragazzi-ragazze, ricchi-poveri. Thatcher fu lo choc che cambiò il Paese: liberò energie, mise in retromarcia il declino. Quando arrivò al potere, il 50% delle famiglie non possedeva un’auto. Solo poco più del 30% aveva un telefono. Nel 1981, i britannici fecero 19 milioni di viaggi all’estero. Oggi, l’83% ha un’automobile, più del 99% delle famiglie ha un telefono fisso o dispone di cellulari, i viaggi all’estero sono triplicati.

È vero che in trent’anni questi indici sono migliorati in tutta Europa: ma è ancora più vero che ciò in buona misura è avvenuto grazie alle privatizzazioni e alle liberalizzazioni – delle quali Thatcher fu pioniera nel mondo – che hanno creato competizione e innovazione, dai telefoni agli aerei. Rispetto al 1981, la spesa dei britannici per le comunicazioni è cresciuta del 500%, per il turismo del 400%, per abiti e scarpe del 400%. Nel 1979, l’83% della classe operaia visitava regolarmente un pub dove giocava a biliardo o a freccette e c’erano 3,7 milioni di pescatori. Oggi, più del 20% di uomini e donne va regolarmente in palestra. Nel 1976, il 44% dei maschi fumava, quota oggi ridotta di oltre il 50%. Ancora più importante, dal punto di vista della mobilità sociale introdotta in una società prima bloccata: nel 1977, si contavano 754 mila studenti universitari a tempo pieno o part-time; oggi sono 2,4 milioni e nessuno può seriamente dire che la laurea in Gran Bretagna sia riservata alle élite, come invece era prima.

Questi dati – in buona parte messi assieme dallo storico Niall Ferguson per il suo pamphlet Always Right – indicano forse ancora più dei dati sull’economia la trasformazione sociale indotta dalla Iron Lady, la scossa profonda data a un intero Paese che non era solo in declino ma pensava che quello fosse il suo destino, che non ci fosse più nulla da fare. Invece di ripetere stanchi stereotipi, l’Italia di oggi dovrebbe forse prendere nota; reagire si può. Si tende a paragonare Renzi a Tony Blair: ma, nella rinascita, Blair arriva dopo, prima c’è la borsetta di Margaret Thatcher.