I nostalgici del Novecento

Pierluigi Battista – Corriere della Sera

Ogni sterzata in senso riformista in Europa occidentale ha un prezzo: l’inasprirsi della guerra tra le due sinistre. Oggi è il turno della Francia e dell’Italia, le ultime trincee ideologiche di una sinistra immobilista e conservatrice che teme ogni cambiamento come una profanazione, se non un tradimento della propria identità, e nobilita ogni difesa corporativa con il richiamo rituale ai sacri princìpi violati dall’«usurpatore» di turno. I piloti dell’Air France che bloccano il Paese per protestare contro i piani di sviluppo della compagnia low cost controllata dal gruppo sono i cugini d’Oltralpe dei sacerdoti che si sentono chiamati alla missione di difendere il dogma dell’articolo 18: una clausola oramai sempre più sconosciuta nella realtà del lavoro, nell’orizzonte esistenziale dei giovani, dei lavoratori delle piccole imprese e del commercio, dei vecchi e nuovi precari, dei vecchi e nuovi disoccupati.

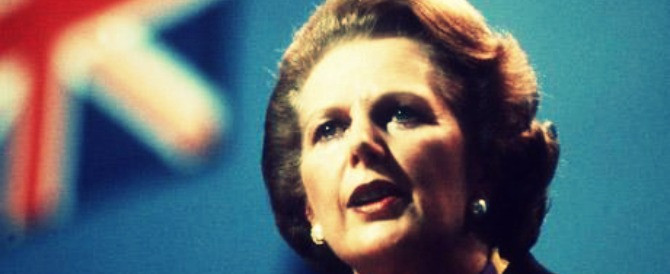

Le svolte riformiste comportano gravi prezzi di popolarità e di consenso. Tony Blair ingaggiò un’interminabile e spietata battaglia contro il potente ma oramai decrepito establishment del vecchio Labour e solo grazie a quella offensiva coraggiosa riuscì a sfidare con successo la lunga egemonia dei Tories thatcheriani. Nella Germania del 2003 l’allora leader socialdemocratico Gerhard Schröder fu molto baldanzoso ed esplicito nel presentare un progetto riformista sul mercato del lavoro: «Ridurremo le prestazioni sociali dello Stato, promuoveremo la responsabilità individuale ed esigeremo un maggior contributo da parte di ciascuno». Fu una ricetta dolorosissima per la sinistra tedesca, che si spaccò, erodendo la base dei Socialdemocratici, pagò un duro prezzo elettorale ma contribuì alle riforme di cui la Germania aveva bisogno e che oggi fanno la differenza con tante nazioni dell’Europa mediterranea e latina. Oggi è la volta della Francia e dell’Italia, la culla della sinistra «latina», fortemente segnata dalle sue tradizioni politiche e sindacali, arroccata nelle sue fortezze ideologiche. E anche qui la guerra tra le due sinistre si annuncia feroce e cruenta.

Alla Francia di Hollande non basta certo la testa dei tre ministri del governo Valls, e in particolare di quella del ministro dell’Economia Montebourg sostituito dal neoministro Macron, socialista certo ma con un passato di banchiere. Già con Mitterrand, il massimalismo ideologico della sinistra francese subì fortissimi colpi. Nel primo mitterrandismo la sinistra socialista pagò il prezzo della sua alleanza con il Pcf, ma quella fase si chiuse, con una rottura e una guerra tra le due sinistre che si esaurì provvisoriamente con la disfatta di quella più vecchia e conservatrice. In Italia la bandiera di un riformismo capace di sfidare i tabù e i veti di un sindacato impermeabile alle innovazioni più radicali nel mondo del lavoro venne dapprima impugnata da Massimo D’Alema: ma il braccio di ferro fu vigorosamente vinto dalla Cgil di Sergio Cofferati, che qualche anno dopo, riempiendo le piazze e trascinando l’intera sinistra politica di allora, sconfisse anche il tentativo di Berlusconi di modificare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Oggi Francia e Italia sono nuovamente di fronte a una biforcazione fatale: mettersi in gioco fino a sfidare tabù consolidati e apparentemente invincibili, oppure ripiegare su un minimalismo di compromesso che forse potrebbe salvare «l’anima» della sinistra antica ma farebbe fallire per l’ennesima volta l’ambizione di una sinistra moderna e non più prigioniera dei suoi schemi.