Ci rifilano 131 miliardi di buffi delle banche

Francesco De Dominicis – Libero

Pulizia dei conti delle banche a spese del contribuente. Con la scusa di dare una spinta alla ripresa economica, rimettendo in moto il motore dei prestiti alle imprese, il governo di Matteo Renzi sta per scaricare sulla testa (e sulle tasche) degli italiani una gigantesca montagna di spazzatura. Cioè gli oltre 131 miliardi di euro di «sofferenze» delle banche, vale a dire i finanziamenti non rimborsati dalle aziende. Un giochetto battezzato «bad bank» che potrebbe costringere lo Stato, con la inevitabile sottoscrizione di garanzie, a un esborso che oscilla da 10 a 30 miliardi. Quattrini pubblici utilizzati per salvare i bilanci degli istituti di credito.

L’idea è allo studio del governo da un paio di mesi e ora siamo alle battute finali. Il progetto non ha ancora preso la forma finale, ma la sostanza è questa: nasce un nuovo soggetto a cui partecipa lo Stato nel quale confluiscono, appunto, le sofferenze. Per gli istituti il vantaggio è enorme: dalla sera alla mattina incasseranno denaro fresco e soprattutto sicuro, a fronte di crediti «dubbi», difficilmente monetizzabili. Un alleggerimento dei conti che ecco la spinta alla ripresa si potrebbe tradurre in una maggiore capacità di erogare nuovi prestiti, magari sfruttando quella liquidità in arrivo, da marzo, con il bazooka della Banca centrale europea.

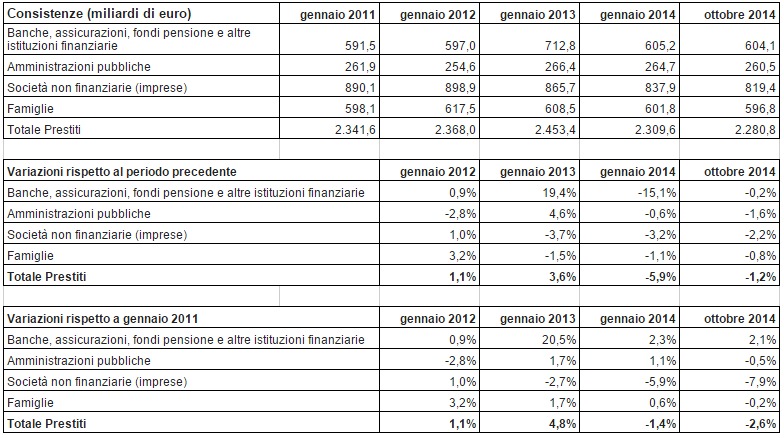

Qui entrano in gioco noiosissimi dettagli tecnici e regole patrimoniali (italiane ed europee) che ingessano i prestiti. Fatto sta che il cosiddetto quantitative easing dell’Eurotower dovrebbe portare in Italia, fino a settembre 2016, circa 120 miliardi (su 1.140 totali di Qe) che, grazie alla mossa di palazzo Chigi, potrebbero rapidamente essere «dirottati» sull’economia reale. Fin qui tutto ok. Gli esperti delle super società di consulenza definirebbero l’operazione «winwin»: vincente per tutti. Senza dubbio la questione delle sofferenze va affrontata a livello «sistemico» perché per l’industria bancaria la zavorra dei finanziamenti non ripagati è ormai insostenibile e i nuovi prestiti, nonostante un lieve miglioramento a fine 2014, sono una chimèra. Eppure non mancano i rischi; e le zone d’ombra, legate proprio al ruolo di un soggetto pubblico, non sono poche. I rischi derivano dalle concrete probabilità che lo Stato riesca a recuperare dalle imprese quei soldi che per le banche sono di fatto una perdita secca o quasi. L’attività di recupero crediti, del resto, con l’onda lunga della crisi, equivale grosso modo al gioco d’azzardo: ti siedi al tavolo verde e la possibilità che ti alzi senza quattrini in mano è altissima. E se lo Stato perde, bisogna metterci una pezza con una manovra: nuove tasse o tagli alla spesa. Al momento esistono tre o quattro ipotesi diverse, come confermato ieri da fonti del Tesoro. In linea di massima, sembra scontata la partecipazione della Banca d’Italia oltre che della Cassa depositi e prestiti, anche se a via Nazionale le perplessità non sono poche e i tecnici stanno analizzando l’esperienza tedesca di Commerzbank.

A via Venti Settembre si ragiona attorno a una realtà oggi controllata da banca Intesa, Sga, società di gestione dell’attivo nata nel 1997 per salvare il banco di Napoli, che il Tesoro acquisterebbe per 600 mila euro. Attraverso uno o più aumenti di capitale che verrebbero sottoscritti dalle banche, dallo Stato, dalla Cdp, da Bankitalia e da eventuali investitori privati la nuova Sga arriverebbe a un capitale da 3 miliardi. Potrebbe così finanziare l’acquisto delle sofferenze verso le imprese superiori a una soglia minima di valore nominale di 500 mila euro, anche emettendo titoli obbligazionari assistiti da garanzia statale, da collocare sul mercato. Per quanto riguarda l’assetto proprietario, due sono gli scenari ipotizzati: nel primo la partecipazione pubblica si fermerebbe al 49%, mentre le banche deterrebbero il 19% e il 32% andrebbe agli investitori privati; uno schema che escluderebbe la ricaduta delle passività del veicolo nel perimetro del debito pubblico. L’altra opzione invece vedrebbe la partecipazione pubblica all’81% mentre il restante 19% andrebbe alle banche, senza la partecipazione di investitori privati. Il soggetto però ricadrebbe nel perimetro del debito pubblico.

Le zone d’ombra riguardano i divieti dell’Unione europea: l’intera operazione potrebbe essere bollata come «aiuto di Stato» e il tetto al 49% per la partecipazione pubblica potrebbe non bastare, secondo alcuni esperti. Divieti Ue a parte (magari aggirabili), Renzi sarà comunque costretto a sgonfiare le inevitabili polemiche su un palese aiutino pubblico alle banche. Ragion per cui l’ex sindaco di Firenze vuole evitare il passaggio parlamentare, costruendo l’intera operazione con decreti ministeriali e atti societari: niente leggi da mandare al vaglio di Camera e Senato. Obiettivo non facile da raggiungere visto che, alla fine della giostra, l’esborso di denaro pubblico a titolo di garanzia sulle sofferenze «acquistate» dallo Stato, ci sarà. Il che implica una manovra sul bilancio pubblico perciò un provvedimento legislativo è indispensabile.

La cifra finale sarà definita sulla base della quota di rischio legata all’operazione: ballano tra i 10 e i 30 miliardi di euro. C’è poi chi punterà il dito contro il premier, snocciolando i dati di Bankitalia secondo cui, come calcolato nei mesi scorsi da alcune associazioni di categoria, la maggior parte delle sofferenze è legata ai grandi prestiti non rimborsati. Nel dettaglio, il 67% dei «crediti dubbi» si riferisce a finanziamenti superiori a 500mila euro e a 505 soggetti sono attribuibili 25 miliardi di perdite. Come dire: paghiamo gli errori dei banchieri e i soldi prestati agli amici. La comunicazione, pertanto, sarà decisiva. In ogni caso, il governo è intenzionato a procedere rapidamente. E nelle prossime settimane la creatura bancaria statale potrebbe vedere la luce. Ma i dubbi restano e i pericoli pure. Renzi non vuole far più «soffrire» le banche, ma corre il rischio di far piangere i contribuenti.