Il tfr di Pantalone

Tito Boeri – La Repubblica

In queste ore il governo sta decidendo se varare l’operazione Trattamento di fine rapporto in busta paga. Nell’ambito di una legge di stabilità che si annuncia di basso profilo (solo 5 miliardi dalla spending review al posto dei 20 annunciati!), questo potrebbe essere l’unico provvedimento di un certo rilievo. Servirebbe per rilanciare i consumi rimpinguando gli 80 euro in busta paga. Il tutto con effetti contenuti sul disavanzo, destinato già ad aumentare fino a sfiorare il vincolo “invalicabile” del 3 per cento. Insomma, sembra la famosa quadratura del cerchio. Purtroppo non è così. Prima di spiegare perché e cosa si può fare in alternativa, bene chiarire quali sono le ipotesi allo studio, scusandoci in anticipo col lettore perché sono molto complicate.

Il Tfr lasciato in azienda è una fonte di finanziamento a basso costo per le imprese. Le aziende maggiormente coinvolte in questa operazione hanno meno di 50 dipendenti e sono quelle che hanno più problemi di accesso al credito. Per evitare di sottrarre loro liquidità, il governo intende chiedere alle banche di versare questi soldi ai lavoratori utilizzando a tal fine i fondi presi a prestito dalla Bce a tassi TL-TRO cioè uLTRavantaggiosi, diventando così creditrici delle imprese, al posto dei lavoratori. Si pensa inoltre di dare ai lavoratori la facoltà di scegliere se incassare questi soldi oppure lasciarli in azienda o presso il fondo istituito presso l’Inps per replicare i rendimenti del Tfr. Non avrebbero invece questa facoltà i lavoratori che hanno dirottato il trattamento di fine rapporto verso la previdenza integrativa.

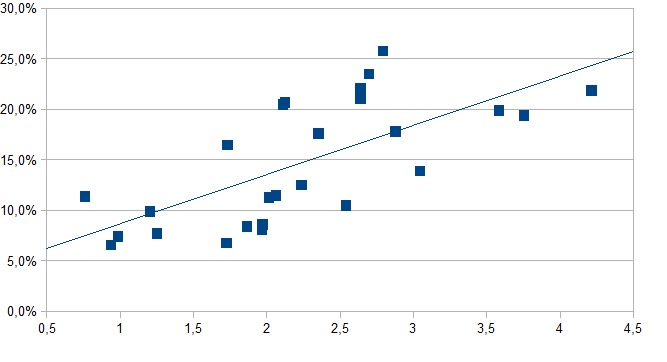

Il Tfr esiste dal 1942 e non è certo la prima volta che un governo accarezza l’idea di cambiarne la destinazione d’uso per sostenere la domanda. Ma questa volta si fa sul serio e proprio a ridosso di una riforma che ha deciso che il Tfr doveva servire per alimentare la previdenza integrativa. Di più, i lavoratori che hanno messo i soldi in fondi pensione, seguendo i suggerimenti degli stessi partiti che oggi appoggiano Renzi, sono trattati peggio. Infatti non viene loro offerta la possibilità, concessa invece agli altri lavoratori, di attingere a questi accantonamenti, in caso di bisogno. Perché li si esclude? Apparentemente per non contraddire troppo la riforma del 2007. Ma ci si dimentica che questa scelta spingerà altri lavoratori a non alimentare col Tfr la previdenza integrativa. La liquidità è un bene prezioso, soprattutto di questi tempi. La prospettiva di investimenti molto liquidi rischia di dissuadere i giovani, destinati ad avere pensioni pubbliche molto più basse di chi si ritira oggi dalla vita attiva, dall’investire nella previdenza integrativa. In un Paese che ha smesso di crescere, la previdenza integrativa è ciò che può tutelare le pensioni future dei giovani. Negli ultimi 13 anni i fondi negoziali hanno offerto un rendimento cumulato nominale del 49% contro il 30% circa offerto dai contributi alle pensioni pubbliche; negli ultimi 3 anni, poi, il rendimento più basso offerto da un fondo pensione negoziale è stato del 4,5% (comparto garantito), mentre i contributi previdenziali sono stati virtualmente capitalizzati a meno dell’1 per cento.

Non pochi lavoratori che hanno sin qui optato per tenere il Tfr in azienda lo hanno fatto perché il trattamento di fine rapporto è un deterrente ai licenziamenti. Un’impresa che deve scegliere chi licenziare presumibilmente opterà per il lavoratore al quale non deve versare la liquidazione, soprattutto se le imprese faticano a finanziarsi. Coinvolgendo un terzo attore, le banche, che dovrebbero ereditare il debito dell’impresa verso il lavoratore, questo deterrente, che risponde alla logica delle compensazioni monetarie a chi perde il lavoro anziché della reintegra che il governo intende abolire, viene a cessare. Il tutto in virtù di un sostegno pubblico, non di un accordo fra una banca e un’impresa privata. Infatti il governo, per invogliare le banche a partecipare a questa operazione, dovrà offrire loro la garanzia che, in caso di fallimento dell’impresa, sarà Pantalone a farsi carico del debito contratto dall’azienda nei confronti dell’istituto di credito. È una garanzia che rischia di essere molto costosa perché saranno soprattutto i lavoratori di imprese che stanno per portare i libri in tribunale a optare per incassare subito il Tfr.

Per queste ed altre ragioni (ricapitolate su lavoce.info) non si vede perché mettere in piedi un’operazione intricata – che coinvolge banche, Bce e Cdp – per modificare nuovamente le norme sulla previdenza integrativa rendendole (credevamo non fosse possibile) ancora più complesse di prima. Il tutto con il rischio di apparire come un governo che non esita a rendere più facili i licenziamenti e ad approfittare delle documentate scarse capacità degli italiani di pianificare i loro risparmi, pur di incassare tasse più alte dal Tfr (il prelievo su rendimenti finanziari dei fondi pensione è dell’11,5% mentre il Tfr in busta paga verrebbe tassato mediamente al 23%). Se, come crediamo, il vero intento dell’esecutivo è quello di sostenere la domanda, bene che sia consapevole del fatto che i soldi dati in busta paga verranno spesi solo se percepiti non come un dono effimero, destinato a essere ripagato un domani con tasse più alte, ma come un aumento permanente del reddito disponibile. Con tutta la buona volontà, è difficile credere che un’architettura così bizantina come quella allo studio possa reggere nel tempo.

Se proprio si vogliono mettere più soldi in busta paga, meglio piuttosto ridurre i contributi dei lavoratori dipendenti all’Inps. Si può, ad esempio, abbassarli di cinque punti, portandoli ai livelli del lavoro parasubordinato. Servirà anche a riequilibrare il sistema previdenziale tra pubblico e privato. Non è un’operazione che aumenti il debito pubblico perché ormai tutti versano in un sistema contributivo in cui minori entrate oggi nelle casse dell’Inps saranno un domani compensate da spese più basse. La Commissione Europea, che ha più volte elogiato il nostro sistema contributivo lamentando semmai il fatto che sia entrato in vigore troppo tardi, potrà accettare un disavanzo oggi più alto che viene automaticamente coperto da minori disavanzi futuri. Tra l’altro, tagliando in modo equo le pensioni più alte per fiscalizzare i contributi dei lavoratori con salari più bassi, come già proposto su queste colonne, si otterrà il duplice effetto di contenere gli effetti temporanei sul deficit e salvaguardare le pensioni più basse. Il tutto in modo sostenibile, dunque credibile, e senza mettere di mezzo la Cassa Depositi e Prestiti.