Pil: in 10 anni abbiamo perso 2.800 euro a cittadino. Siamo sotto la media dell’Unione Europea e dell’Area Euro

Dal 2007 al 2016 gli italiani hanno perduto il 9,8% del loro reddito pro capite, un calo pari a 2.800 euro a cittadino. Dopo essere diminuito da 28.700 a 25.900 euro, questo è ormai scivolato al di sotto della media sia dell’Area euro (29.700 euro) sia dei Paesi dell’Unione europea a 28 (27.000 euro).

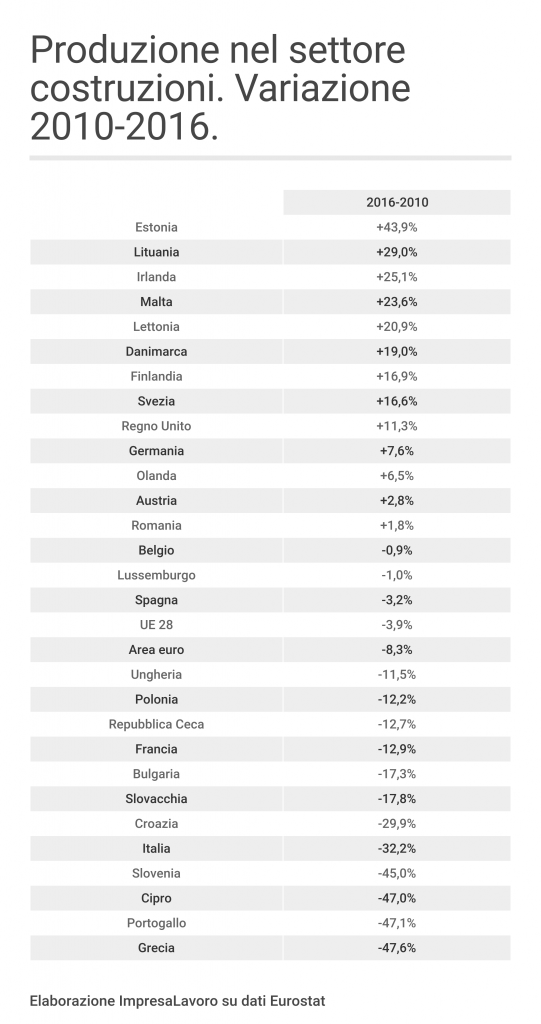

Negli ultimi dieci anni, peggio di noi in Europa hanno fatto solo Cipro (-12,3%) e Grecia (-24,7%) mentre nelle altre grandi economie il dato appare meno negativo (-2,9% in Spagna e -1,7% in Portogallo) o addirittura in aumento: +0,6% in Francia, +1,6% nel Regno Unito, +7,8% in Germania e addirittura +31,4% in Irlanda. È quanto emerge da un’analisi del Centro Studi ImpresaLavoro realizzata su elaborazione di dati Eurostat.

Va comunque osservato come nell’ultimo anno (2015-2016) sia stato registrato un aumento del nostro reddito pro capite (+1,2%, pari a 300 euro), contenuto ma pur sempre superiore a quello ottenuto nello stesso periodo dal Regno Unito (+1,0%, pari a 300 euro), dalla Germania (+0,9%, pari a 300 euro), dalla Francia (+0,6%, pari a 200 euro) e dalla Grecia (+0,6%, pari a 100 euro).

In termini assoluti nel 2016 il reddito pro capite degli italiani (25.900 euro) appare ancora superiore a quello degli spagnoli (23.800 euro), dei greci (17.100 euro) e dei portoghesi (16.900 euro) ma resta comunque di gran lunga inferiore a quello della maggior parte dei Paesi europei: Lussemburgo (83.700 euro), Irlanda (53.600 euro), Danimarca (45.700 euro), Svezia (42.700 euro), Olanda (39.500 euro), Austria (36.100 euro), Germania e Finlandia (entrambe con 34.600 euro), Belgio (34.400 euro), Francia (31.700 euro) e Regno Unito (31.400 euro).

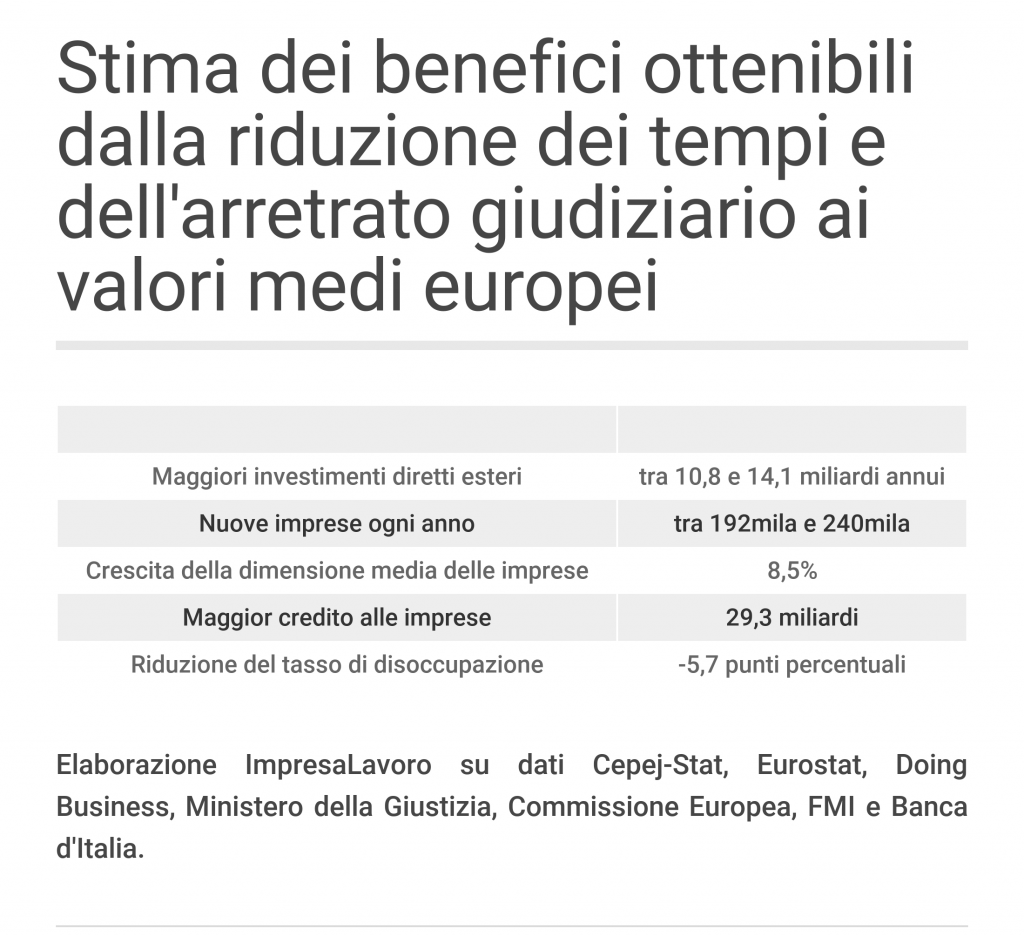

«I recenti, timidi segnali di ripresa non devono illuderci» osserva l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del centro studi ImpresaLavoro. «La carenza di investimenti pubblici e le perduranti oppressioni fiscale e legislativa deprimono gli sforzi delle aziende e frenano un vero rilancio della nostra economia. A farne le spese non sono soltanto quanti, soprattutto giovani, non riescono a entrare nel mondo del lavoro ma pure gli stessi occupati, molto spesso precari. Trovare il nostro Paese in fondo anche a questa classifica internazionale addolora e preoccupa, soprattutto perché fotografa l’avvenuto impoverimento degli italiani e spiega la perdurante crisi dei nostri consumi interni».