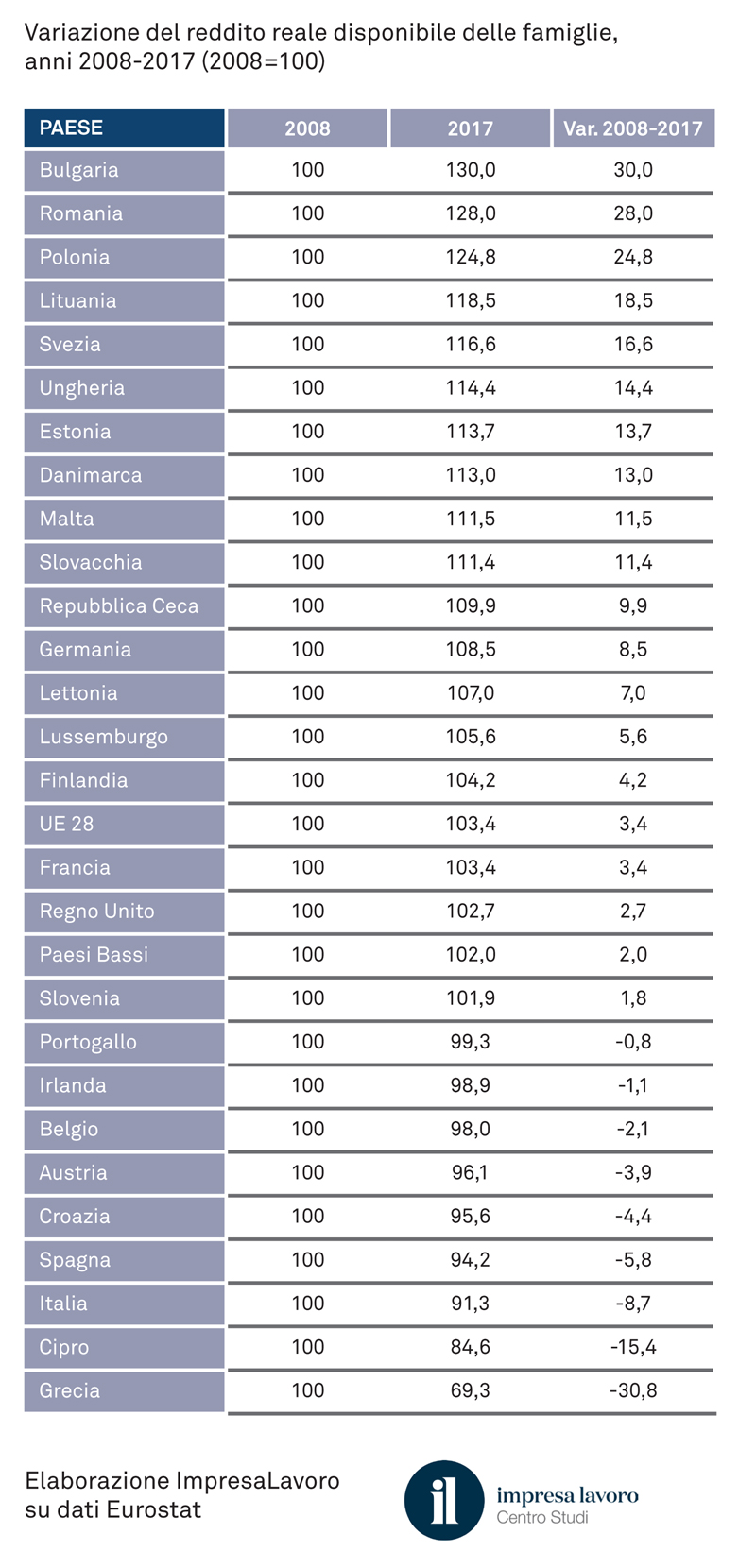

Reddito disponibile reale degli italiani: -8,7% dall’inizio della crisi, peggio di noi solo Cipro e Grecia.

Gli italiani dal 2008 al 2017 hanno perso l’8,7% del proprio reddito disponibile reale (o potere d’acquisto), fanno peggio dell’Italia solamente Cipro (-15,4%) e la Grecia (-30,8%). Questo il principale risultato emerso da una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro su dati Eurostat.

Il potere d’acquisto, così come definito da Eurostat, rappresenta la quantità di beni e servizi che una persona può acquistare con un determinato reddito in un dato momento, neutralizzando gli effetti dell’inflazione. Solamente in altri sei Paesi dell’Unione Europea su 28 i redditi reali sono tuttora inferiori a quelli del 2008. Si tratta di Portogallo (-0,8%), Irlanda (-1,1%), Belgio (-2,1%), Austria (-3,9%), Croazia (-4,4%) e Spagna (-5,8%). In tutti gli altri Stati europei, invece, sono stati recuperati e addirittura oltrepassati i livelli pre-crisi. Il potere d’acquisto in Regno Unito e Francia, ad esempio, è salito nello stesso periodo di tempo rispettivamente del 2,7% e del 3,4% e in Germania dell’8,5%. Nei Paesi dell’Est Europa, come Bulgaria e Romania, la crescita è stata ancor più significativa e ha superato il 28%. Non si può inoltre trascurare la velocità di questo recupero: i redditi reali degli inglesi e dei francesi sono tornati ai livelli precedenti la crisi nel 2014, mentre quelli dei tedeschi già nel lontano 2010.

In valori assoluti, secondo i dati Istat, le famiglie italiane dall’inizio della crisi ad oggi hanno perso nel complesso 70 miliardi di euro del proprio reddito disponibile. Conseguentemente si sono ridotti consumi e risparmi. I consumi totali sono ancora di 15 miliardi inferiori a quelli del 2008 e la propensione al risparmio – ossia il rapporto tra il risparmio delle famiglie e il loro reddito disponibile- si è ridotta di un terzo nel periodo, passando dall’11,6% al 7,7%.

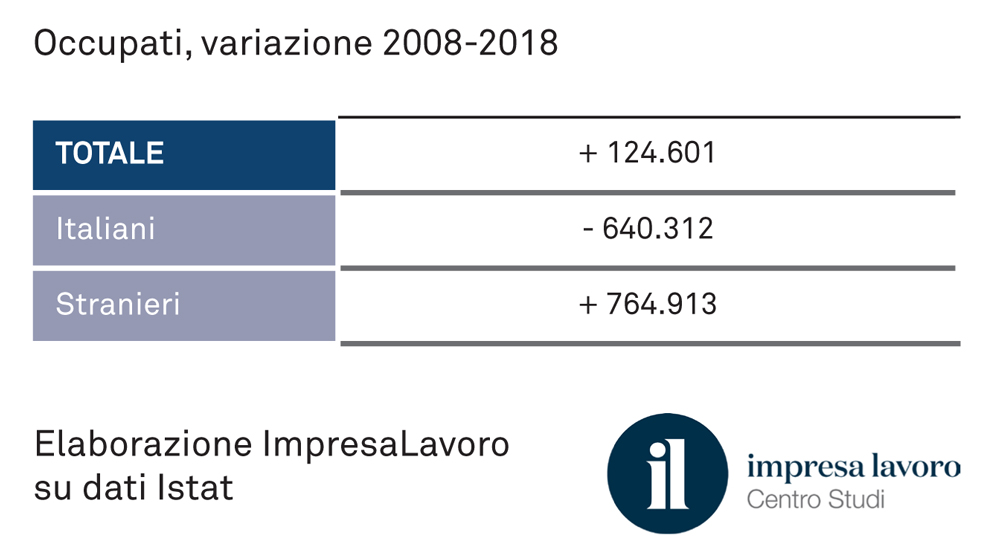

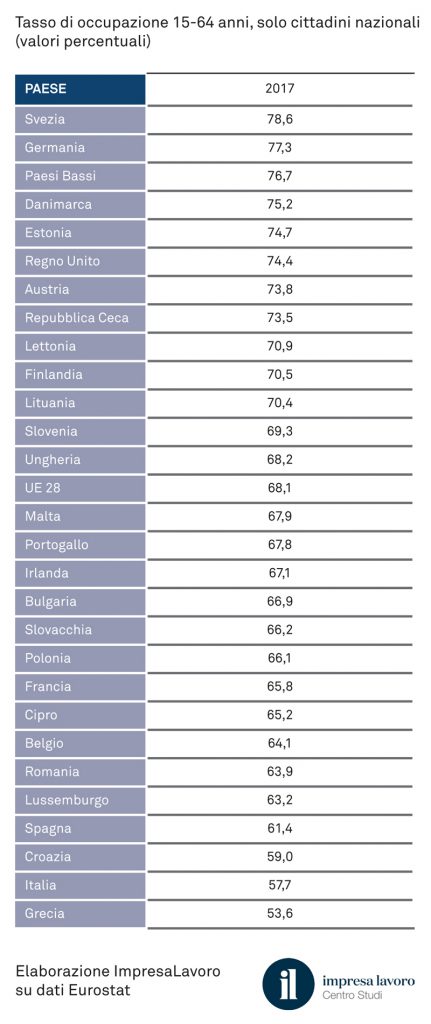

«Le cause di una performance così negativa da parte dell’Italia sono molteplici. La carenza di investimenti pubblici e l’oppressione fiscale e legislativa deprimono gli sforzi delle aziende e frenano un vero rilancio della nostra economia» commenta l’imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi ImpresaLavoro. «A farne le spese non sono soltanto quanti, soprattutto giovani, non riescono a entrare nel mondo del lavoro ma pure gli stessi occupati, molto spesso precari. Trovare il nostro Paese agli ultimi posti anche di questa classifica preoccupa, soprattutto perché fotografa l’avvenuto impoverimento degli italiani e spiega la difficile ripresa dei nostri consumi interni. Con questo ritmo di crescita medio, gli italiani recupereranno il potere d’acquisto che avevano prima della crisi economica solamente nel lontano 2026».